新四军活捉一名穿旗袍的国军女中尉,她却说:快让我见你们司令

1941年的一个深夜,江苏泰州郊外的新四军哨兵发现了一个可疑的身影。在昏暗的月光下,一个穿着旗袍的年轻女子正在河边徘徊。当哨兵将枪口对准她时,她没有丝毫惊慌,反而径直走向哨兵,要求见新四军的司令。这名女子浑身湿透,双脚赤裸,脚底血肉模糊,却神情坚定。令人费解的是,经过搜查,她的身份竟然是国民党军队中的一名女中尉。在那个战火纷飞的年代,一个国民党的女军官为何要冒着生命危险,深夜潜入新四军的驻地?她究竟要见新四军司令说些什么?这背后又有着怎样惊心动魄的故事?

一、从小镇走出的巾帼

1920年代初的江苏泰州,运河两岸的商铺林立,码头上的脚夫往来穿梭。在城南一个叫杨庄的小镇上,李振芳的父亲李直明经营着一间不大的杂货铺,店里常年飘着各色香料和粮食的混合气息。

李振芳从小就在这样的环境中长大。她的童年与当时大多数农家女孩并无二致,每天天不亮就要起床帮母亲烧火做饭。家里六个兄弟姐妹,她排行老大,照顾弟妹的重担便落在了她的肩上。

但李振芳的家庭却与其他人家略有不同。她的父亲虽然只读过几年私塾,却十分关心时事。每当运河上的商船带来外地的报纸,李直明总会买来细细研读。店里常有来往的商人,谈论着北伐战争和各地军阀的消息,这些都成了李振芳耳濡目染的养分。

1928年秋天,在父亲的坚持下,已经8岁的李振芳背着母亲缝制的布书包,走进了镇上新办的初级小学。这所学校虽然简陋,却为李振芳打开了新的世界。学校里的王老师是五四运动时期的进步学生,他不仅教授课本知识,还经常给学生们讲述外面的世界。

在学校里,李振芳第一次知道了"民主"、"科学"这样的新名词,也第一次听说了孙中山先生的革命事迹。课间休息时,她常常站在教室后面的墙报前,一字一句地读着上面贴的新闻剪报。

1932年,12岁的李振芳考入了泰州女子中学。这所学校离家有十几里路,每天天不亮她就要动身,穿过几个村庄,走过一段长长的运河堤坝。正是这段求学路,让她亲眼目睹了乡村的贫困。有时她会看到农民因交不起租子被地主驱赶,有时又会遇到讨饭的难民,这些场景都深深印在她的脑海里。

1935年春天,一件事改变了李振芳平静的生活。一天傍晚,几个穿着长衫的青年来到她家的杂货铺,与父亲谈了很久。后来她才知道,这些人是共产党的地下工作者。从那以后,她家的杂货铺后院经常会在深夜传出压低的说话声。

这一年的暑假,李振芳开始帮父亲给那些神秘的客人传递信件。她将信件藏在课本里,混在放学的学生中间,把消息送到指定的地方。这些看似简单的任务,却是她革命生涯的起点。

到了1936年,已经16岁的李振芳加入了学校的读书会。在这里,她第一次系统地接触到进步思想,也认识了一群志同道合的同学。他们常常聚在一起,讨论如何救国救民,议论时局的变迁。

二、投身革命的道路选择

1937年初,泰州女子中学的地下党组织开始在学生中发展外围力量。一个寒冷的下午,李振芳在读书会的活动中第一次接触到了《论持久战》的节选内容。这份手抄本在同学们中间秘密传阅,每个人只能保管一天。

同年7月,卢沟桥事变爆发。8月,日军攻占上海后,沿着长江向西推进。战火逼近泰州时,学校被迫停课。李振芳和一批进步学生并没有返回家乡,而是加入了泰州抗日救亡会。他们在街头演讲,宣传抗日形势,发动群众参与抗日。

9月下旬的一天,李振芳在街头宣传时遇到了一次危险。当时她正在向群众讲述日军在南京的暴行,突然有人报告说日本特务来了。其他人都散开了,而她却装作若无其事地走进了附近的一家绸缎店。日本特务搜查了整条街,却没有发现她的踪迹。

这次经历让地下党组织看到了李振芳的沉着冷静。1938年春,组织正式吸收她加入中国共产党。入党后,她被安排到泰州城郊的一个村子里,以教书为掩护开展地下工作。

在乡村教书期间,李振芳建立起了一个由学生家长组成的情报网。这些农民会把看到的日军和伪军动向告诉她,她再通过联络员传递给组织。通过这个网络,新四军多次得到了敌人调动的重要情报。

1939年底,组织决定扩大在国民党军队中的情报工作。因为李振芳有文化,口齿伶俐,又曾在学校学过护理知识,组织决定让她以护士的身份打入国民党军队医院。

为了完成这个任务,李振芳专门学习了三个月的医护知识。她跟随一位地下党员医生,白天在诊所实习,晚上研读医书。等到基本掌握了护理技能后,组织为她安排了一个新的身份:泰州中医院的见习护士张月茹。

1940年初,在组织的安排下,李振芳成功应聘到了国民党第二十五集团军后方医院。在医院里,她不动声色地观察着一切,记录下军队的调动信息。每当伤员入院,她都会细心照料,同时打听他们所在部队的情况。

这期间,李振芳还发展了几名进步军医成为地下党的外围力量。他们会将听到的军事情报告诉她,再由她设法传递出去。为了不引起怀疑,她总是利用给病人煎药的机会,将情报藏在药包里,交给联络员。

就这样,到1940年底,李振芳已经在医院站稳了脚跟。她的工作认真负责,深得病人信任,也获得了医院领导的赏识。正是这种身份,为她后来打入国民党军队核心创造了条件。

三、险中求胜的特殊任务

1941年初,一次偶然的机会改变了李振芳的工作轨迹。那天,一位姓韩的师长因急性阑尾炎被送进医院。在手术和康复期间,李振芳负责照料。她工作细心,举止大方,很快就获得了这位师长的信任。

3月中旬,康复出院的韩师长向医院提出要调李振芳去他的部队任军医助理。这个请求立即得到了医院的批准。就这样,李振芳获得了一个渗透到国民党军队核心的机会,被任命为该部队的女中尉军医。

到了军营后,李振芳发现这支部队正是由韩德勤指挥的国民党第二十五集团军。她被安排在军部卫生处工作,负责为军官们进行日常医疗服务。这个职位虽然不起眼,却能接触到许多核心军事信息。

为了建立情报网络,李振芳利用军医的身份结识了不少基层军官和士兵。她常常主动去巡查各营连的卫生状况,借机了解部队的人员编制和武器装备情况。在查看伤病员时,她会顺便打听部队的调动信息。

白天,李振芳穿梭在军营各处,晚上则要整理收集到的情报。为了不被发现,她把情报用医用术语编写成病历,混在真实的医疗记录中。每周,她都要想办法把这些"病历"通过预先约定的方式传递给联络员。

这期间,李振芳还在军营里发展了三名进步军官作为情报员。其中一位是通信连的排长,能够提供军队的电报内容;另一位是运输连的军需官,能掌握部队的后勤调度;还有一位是作战参谋,能获取作战计划的信息。

4月下旬,李振芳通过这个情报网络得知,韩德勤部队正在秘密集结,计划对泰州北部的新四军发动突然袭击。情报显示,敌军准备调集三个团的兵力,准备从三个方向包围新四军。

这是一个极其重要的情报,必须立即传递出去。但就在这个关键时刻,李振芳发现平时的联络渠道突然中断了。负责接头的联络员连续两次没有在约定地点出现。

更糟糕的是,军营里突然加强了管制。所有人员的出入都要经过严格检查,连去附近村子买菜的勤务兵都要登记。李振芳必须找到一个新的方法将情报传出去。

就在这时,她注意到军营西面的一条小河。这条河虽然有哨兵把守,但夜间巡逻较为松懈。而河对岸的村子,正是新四军的活动区域。如果能够渡过这条河,就有机会将情报直接送到新四军手中。

四、生死一线的渡河之夜

1941年4月28日傍晚,李振芳照常查看完病房后回到宿舍。她穿着一件藏青色的旗袍,这是她平日工作时的常服。为了不引起怀疑,她甚至还参加了晚饭后的军官夜谈会,与其他军官谈笑风生。

深夜11点,军营逐渐安静下来。李振芳将写有军事部署的详细情报藏在贴身衣物内,悄悄离开宿舍。她借口要去医务室查看重病号,顺利通过了营区的第一道岗哨。

来到医务室后,她从后窗翻出,沿着预先观察好的路线,躲避着巡逻的哨兵,一点点向河边靠近。这条路线她已经在白天反复确认过,知道每个岗哨的位置和巡逻时间。

午夜时分,李振芳终于抵达了河边的一片芦苇丛。这里是军营防守的薄弱环节,因为地形复杂,哨兵很少光顾。但此时的问题是:河水湍急,水面有十多米宽,而她不会游泳。

经过仔细观察,李振芳发现河边停着几只渔民的小船。这些船都用铁链锁着,钥匙由岸边的哨所保管。解开铁链显然会惊动哨兵,她只能选择涉水而过。

凌晨一点,趁着换岗的空档,李振芳脱下鞋子,卷起旗袍下摆,小心地踏入河水。四月的河水仍然冰凉刺骨,河底的石头和杂物不断划伤她的脚,但她必须继续前进。

就在她刚走到河中央时,岸边突然传来哨兵的脚步声。李振芳立即蹲下身,只露出头部在水面上。幸运的是,夜色很深,哨兵只是例行巡视就离开了。

当李振芳终于爬上对岸时,已经是凌晨两点多。她的全身都湿透了,双脚满是伤痕,但最重要的是贴身携带的情报纸条完好无损。此时的她已经顾不上这些,必须尽快找到新四军的哨卡。

在黑暗中摸索前进了约莫半个小时,李振芳终于发现了新四军的哨位。当她主动靠近时,立即被哨兵发现。面对指向自己的枪口,她沉着地报出了组织交给她的联络暗号。

新四军的哨兵将她带到了附近的一个据点。这里的指导员认出了她就是失去联系的泰州地下党员。但考虑到她是从国民党军营出来的,为了安全起见,指导员决定先将她控制起来,等待上级指示。

在被监视的几个小时里,李振芳一直在催促见司令。她反复强调情报的紧急程度,说明敌人可能随时发动进攻。最终,指导员被她的坚持所打动,派人将她带往司令部。

天刚蒙蒙亮时,李振芳见到了新四军的指挥员。她立即将藏在衣服里的情报交了出来,详细说明了韩德勤部队的进攻计划。这份情报为新四军赢得了宝贵的防御准备时间。

五、战后余生与历史印记

1945年抗战胜利后,李振芳被组织安排到苏北行政公署工作。她放下了军医的白大褂,开始负责妇女工作。在这个岗位上,她走访了数十个乡村,组织妇女参与土地改革运动。

1946年春,国共内战爆发。李振芳再次接受组织安排,重返泰州城区开展地下工作。这一次,她以开设私人诊所为掩护,为地下党员提供联络场所。诊所的后院成为了地下党联络点,来往的病人中,有不少是送递情报的交通员。

1947年夏天的一个深夜,国民党特务突然搜查了诊所。李振芳临危不乱,将重要文件放入煤炉焚毁。特务搜查了整个诊所,却只找到了一些普通的医疗记录。这次突击检查后,李振芳不得不转移到城郊继续工作。

1948年10月,华东野战军向泰州发起进攻。李振芳带领地下党员配合解放军行动,控制了城内的几个要点。她组织医护人员救治伤员,并动员当地群众为解放军送水送饭。泰州解放后,她被任命为泰州市妇联主任。

1949年新中国成立后,李振芳被调往南京,在江苏省妇联工作。她积极投入扫盲运动,为提高妇女文化水平做出了贡献。期间,她还完成了自己未竟的学业,在南京大学夜校完成了中文系的学习。

1957年,李振芳调任江苏省档案馆工作。在这里,她开始整理抗战时期的历史档案。通过整理这些泛黄的文件,许多往事重新浮现。其中就包括了她曾经工作过的那家国民党军队医院的一些记录。

1963年,李振芳被推选为江苏省政协委员。她多次在会议上提出关于保护革命历史文物、加强革命传统教育的建议。她还经常应邀到学校做革命传统报告,讲述地下工作的经历。

1978年,改革开放后,李振芳开始写回忆录。她用了两年时间,详细记录了自己在泰州从事地下工作的经历。这些手稿后来成为了研究抗战时期江苏地下党历史的重要资料。

1985年,已经退休的李振芳重返泰州,参加了当地革命史料的征集工作。她带着工作人员,一一走访了当年的战友和知情者,核实历史细节,补充历史资料。

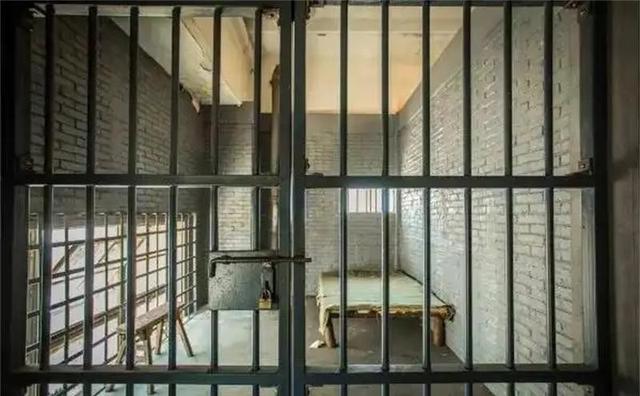

1989年,泰州革命纪念馆建成。在陈列室里,人们可以看到一件藏青色的旗袍,这就是当年李振芳穿着渡河送情报时所穿的那件。旁边的说明牌上,记载着那个惊心动魄的夜晚。

1992年初,李振芳因病在南京逝世。她的一生经历了战火纷飞的年代,亲历了新中国的诞生和发展。她的事迹被收入《江苏革命英烈传》,成为了后人了解这段历史的重要参考。

在泰州市档案馆,至今仍保存着李振芳的部分手稿和照片。每年都有研究者前来查阅这些资料,试图还原那段波澜壮阔的革命岁月。而她在历史长河中留下的足迹,也永远定格在了那个危险而伟大的年代。