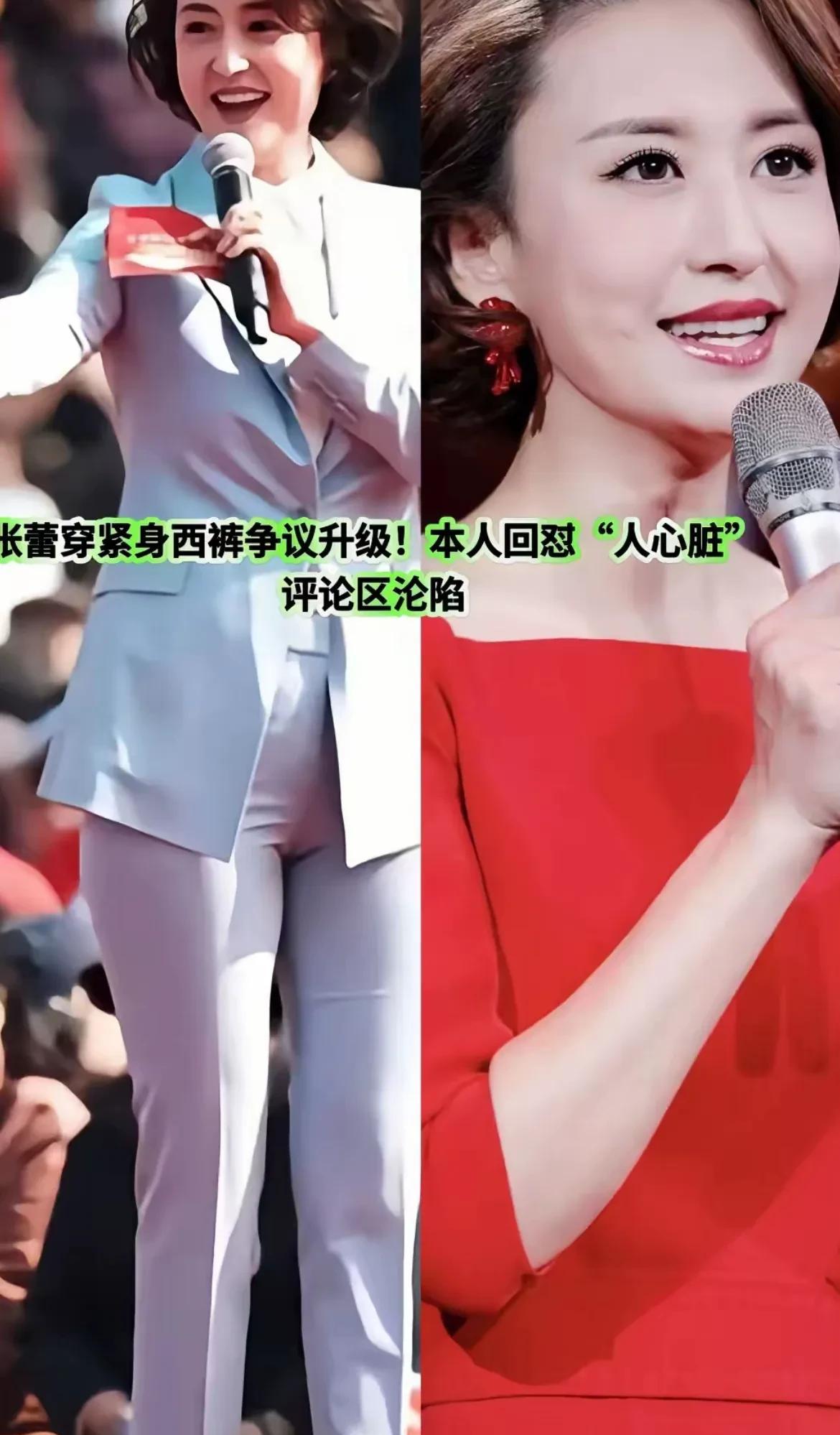

2023年3月,北京某瑜伽馆的镜面墙上映出张蕾健身的身影。这位前央视记者没想到,一张展示马甲线的运动照,竟在社交平台掀起舆论飓风。当#张蕾穿衣争议#登上热搜榜首时,我们看到的不仅是针对某件紧身西装的争论,更是数字时代公众形象评判体系崩塌与重建的生动样本。

在这个全民皆媒的时代,公众人物的形象管理正经历着前所未有的解构。抖音数据显示,2023年专业媒体人转型自媒体账号同比增长217%,其中女性创作者占63%。当传统媒体的"金丝笼"被打破,那些曾被标准化包装的主持人突然以真实样貌走进大众视野,这种身份转变带来的认知冲突,恰如张蕾事件中"央视主持人"与"自媒体博主"的身份错位。

上海戏剧学院形象管理实验室的最新研究发现,社交媒体用户的形象评判存在显著的"职业记忆效应"——即使转行三年后,仍有78%的观众会对前主持人的着装保持原有职业期待。这种思维惯性在张蕾事件中展现得淋漓尽致:当她在自媒体平台分享生活时,部分观众仍拿着央视出镜标准卡尺进行丈量。

值得玩味的是,男性公众人物形象转型却呈现出不同图景。前央视主持人张绍刚转型综艺后尝试潮牌穿搭收获"突破自我"好评,演员潘粤明发福被调侃"萌叔",这些案例与张蕾遭遇形成鲜明对比。这种差异印证了社会学家李银河的论断:"在形象管理领域,男性获得的是体验券,女性领取的却是责任状。"

舆论场的喧嚣背后,隐藏着一场关于审美话语权的隐形战争。中国社科院2023年《网络审美趋势报告》揭示:针对女性公众人物的形象讨论中,67%的负面评价涉及"不得体"判断,而这类判断的发出者中,40岁以上群体占比高达82%。这折射出代际审美观念的激烈碰撞——当Z世代追捧的BM风遇上传统的中庸美学,紧身西装就成了价值观冲突的实体化符号。

杭州某MCN机构的案例颇具启示。他们为转型媒体人设计的形象升级方案中,70后主播多选择改良旗袍+珍珠配饰,95后主播则倾向oversize西装+金属链条。这种代际审美的断层,在张蕾的紧身西装争议中找到了现实注脚:那件被质疑"太小"的蓝色外套,实则是2023春夏秀场最新廓形设计,在米兰时装周被赞"职场女性力量感新诠释"。

清华大学传播学系副教授王雪指出:"每次公众人物着装争议,实质都是主流审美定义的争夺战。"当张蕾用"人心脏看什么都脏"回应时,她触碰的不仅是形象评判标准,更是挑战了传统的话语权力结构——谁有资格定义"得体"?这个问题的答案,正在短视频时代发生微妙转变。

数字原住民重构评价体系在B站"如何看待张蕾事件"的百万播放视频中,00后UP主"时尚捕手阿May"的锐评获得23万点赞:"当阿姨们还在讨论衣服尺码时,我们已经开始研究OOTD的色彩心理学。"这戏谑背后,是年轻世代用全新维度解构传统审美评价的生动写照。

抖音电商数据显示,2023年1-5月,"无尺码服装"搜索量暴涨300%,Y2K风格单品交易额同比增加180%。这些数据勾勒出新的消费图景:当"穿衣自由"从口号变成商业选择,公众人物的形象争议反而成为推动审美进化的鲶鱼效应。张蕾事件发酵期间,同款西装在淘宝搜索量激增5倍,评论区挤满"姐姐好飒"的年轻女性买家。

中国社会科学院青少年研究中心的最新调研显示,Z世代对公众人物着装宽容度达78%,远超70后的39%。这种代际差异在微博超话中具象化为两个平行世界:#张蕾穿衣自由#话题下是女孩们的ootd分享,而#主持人形象管理#话题中仍在讨论"西装是否必须配衬衣"。

结语:在解构中重建对话可能当张蕾在争议声中继续更新健身视频,当某品牌将争议西装做成"自由无畏"系列主打款,我们看到的不仅是某个新闻事件的余波,更是整个社会在形象认知层面的艰难转身。这个转身里,既有传统审美体系的裂痕,也有新价值共识的萌发。

下次当我们准备对某个公众人物的着装按下"审判键"时,或许可以先思考:我们究竟在捍卫某种美学标准,还是在维护某种隐形的权力秩序?当55岁的主持人穿上露脐装,当院士在直播间玩起变装秀,这些"违和"场景或许正是社会进步的刻度尺——衡量着一个时代对差异的包容度,对多元的承受力,以及对"得体"定义的开放程度。

在这个万物皆媒的时代,或许真正的得体,不是严丝合缝的标准化存在,而是让每个个体都能在公共场域找到自洽的着装语言。当某天,张蕾们的西装不再成为新闻,当公众人物的私人穿搭不再背负道德审视,我们或许才能自信地说:这个社会真正理解了何为文明的多样性。