4月19日,在北京经济技术开发区举办的全球首个人形机器人半程马拉松成为社会各界关注的焦点。比赛现场,来自北京、上海、广东、浙江、宁夏等地的20支机器人团队参赛,与跑步爱好者一起在21.0975公里长的赛道上挑战极限。

今年《政府工作报告》明确将建立未来产业投入增长机制,培育包括具身智能在内的未来产业。人形机器人是具身智能的典型应用形态之一。

当前,人形机器人从舞台走向工厂,不断拓展应用场景,多地也围绕人形机器人产业加速产业布局。据不完全统计,北京、上海、深圳、重庆等10余个地方政府已建立和筹备建立产业基金。

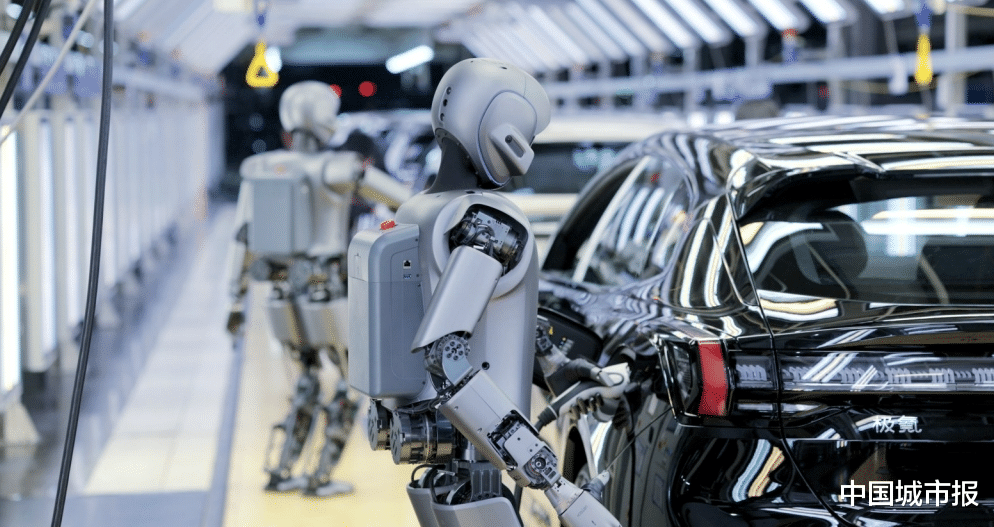

目前,优必选的工业人形机器人Walker S系列已进入多家车厂实训。图为Walker S1工业人形机器人在位于浙江宁波的吉利汽车极氪5G智慧工厂开展实训,成功实现协同分拣、搬运和装配等多任务协同作业。人民视觉

从舞台到工厂

应用场景不断拓展

在日前举办的人形机器人半程马拉松比赛中,由优必选作为发起单位和总经理单位的北京人形机器人创新中心研发的全尺寸人形机器人天工 Ultra率先撞线,以2时40分42秒的优异成绩夺冠。

当下,人形机器人不仅“能跑能跳”,还能“进场打工”。

在优必选最近发布的视频里,两台高1.72米的机器人Walker S1面对面站着。它们同时向对方点了点头,随后张开手臂,协同搬运一个物料盒,旁边还有机器人用“手”把零件放进盒子。

目前,这款Walker S1工业人形机器人已进入位于浙江宁波前湾新区的吉利汽车极氪5G智慧工厂“打工”。

值得一提的是,Walker S1在汽车工厂除了承担搬运工作,还能凭借智能摄像头与深度学习模型,对车标及车灯实施毫米级无损伤检测,准确率超过99%,并实时反馈检查结果。

工业和信息化部运行监测协调局局长陶青日前在国新办例行新闻发布会上表示,智能机器人等新一代智能装备不断发展壮大,移动操作机器人在航空航天、半导体、医药等制造环节的应用已经超过千台;防爆工业机器人取得了国内外防爆认证,在轨道交通装备和汽车生产等制造环节实现了规模应用。

数据显示,今年一季度,工业机器人、服务机器人产量达到14.9万套和260.4万套,同比分别增长26%和20%。

不过,受访专家也提醒,当前人形机器人应用场景虽然广阔,但仍需进一步实践摸索。

高工机器人产业研究所所长卢瀚宸在接受中国城市报记者采访时提到:“长期来看,人形机器人在制造业和服务业领域具有较大应用潜力;但短期受限于技术成熟度不足及各厂商技术路线差异,实际应用路径还有待探索。”

中国商业经济学会副会长宋向清建议,未来要进一步拓展应用场景,在城市不同领域积极推广人形机器人应用示范项目,如智能家居、智慧医疗、智能物流等,为企业提供市场应用场景和数据支持,促进人形机器人技术迭代和产品优化,加速产业化、商业化进程。

4月24日,第二十一届上海国际汽车工业展览会上,智元远征A2交互服务机器人作为“销售顾问”亮相。中新社记者 汤彦俊摄

拿出真金白银

多地加码谋划布局

2月28日,《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025—2027年)》发布,提出北京将利用三年时间,力争突破百余项关键技术,推动万台具身机器人规模落地,培育千亿元级产业集群。

近期,《无锡市具身智能机器人产业发展实施方案(2025—2027年)》发布,提出三年时间实现产业规模超300亿元、产业集群企业增至200家、打造不少于300个典型应用场景的发展目标。

全国多地围绕人形机器人的产业布局在加速。目前,北京、上海、深圳、重庆等10余个地方政府已建立和筹备建立产业基金。

据立德研究院发布的《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》(以下简称《报告》)统计,从企业地域分布来看,中国人形机器人产业已形成明显的区域集聚特征。

《报告》显示,2024年4月至2025年3月底获得融资的42家人形机器人企业中,北上深三地合计占比高达74%。其中,深圳以12家位列榜首,北京11家紧随其后,上海8家位居第三。一些人形机器人企业数量不多的地区,也在积极引导培育人形机器人企业和相关产业。

人形机器人产业能为城市带来什么?

宋向清在接受中国城市报记者采访时表示,作为高附加值新兴产业,人形机器人能带动产业链发展,推动经济智能化转型;能增加研发、生产、服务等就业岗位,吸引高端人才;能促进产学研合作,加速科技创新与成果转化。

在卢瀚宸看来,培育发展人形机器人产业还有助于打造城市科技品牌,例如,部分城市依托产业基础,通过举办人形机器人赛事和展会活动,既提升了城市品牌形象,又带动了文旅经济发展。

发展机器人产业提升城市品牌,北京是典型观察样本。

除了此次人形机器人半程马拉松外,今年8月,北京将举办世界人形机器人运动会。运动会将设置田径、足球、自由体操等近20个赛项,展示人形机器人在运动性能、智能交互以及场景应用等方面的技术进步和能力提升。

找准优势

谨防盲目跟风一哄而上

就一座城市而言,培育发展机器人产业并非易事,这更像是一场马拉松比赛,而非短跑冲刺。

宋向清提醒,人形机器人产业融合人工智能、机械工程等多学科前沿技术,需跨学科团队协同研发,其硬件制造与软件开发均需高精度、高性能技术和设备投入,研发周期长、风险高、投入大。从核心零部件到系统集成再到应用场景开发,全产业链各环节需紧密协作,方能实现人形机器人产品化与商业化。

“此外,人形机器人具有高度智能化和灵活性,但因不同应用场景及客户对人形机器人的功能、性能、外观等要求存在差异,产品标准化难度较大,定制化程度较高。”宋向清说。

今年以来,多地加大招商引资力度,全力推动人形机器人产业做大做强。

“产业培育要像跑马拉松一样保持定力。”受访专家认为,地方要以长期战略眼光进行项目招引,不能因为别的城市引进了明星企业或项目而跟风,应考虑评估当地引进此类项目的合理性,以及引进此类项目为城市发展带来的影响。

前述《报告》也提醒,地方政府应因地制宜,明确战略定位,发挥地方优势,实现政策标准先行。同时,地方政府应避免大水漫灌式投资,要引导资金投向技术研发与场景验证,避免资本过度追求短期概念、盲目扩张与同质化竞争,警惕估值泡沫,培育健康市场环境。

在宋向清看来,人形机器人产业政策需防范盲目跟风、行政干预过度、投后管理薄弱及风控缺位等问题:避免因方向模糊、筛选不严导致低效投资;防止过度干预市场而扭曲市场机制,影响企业的创新活力;完善风险评估和管理机制,让相关产业基金可持续;强化投后跟踪与增值服务,提升投资成效。

卢瀚宸从三方面给出建议:一是避免同质化竞争,结合城市产业基础差异化定位,防止盲目跟风导致产业同质内卷;二是平衡短期与长期目标,既重视产品快速量产落地,也需储备前沿技术;三是避免重复建设和补贴依赖,防止低端产能因政策套利涌入。

■来源:中国城市报记者 邢灿