一、争议的缘起与本质:从学术分歧到资源争夺

老子故里之争始于20世纪90年代,但其历史根源可追溯至汉代行政区划的变迁与后世文献的解读差异。这场争议表面是地理归属的辩论,实则涉及文化话语权、地方认同与经济利益的深层博弈。河南鹿邑与安徽涡阳的争夺,既是历史记忆的碰撞,也是现代文旅经济的缩影。

1.1现代争议的爆发与动因

1990年,台湾学者马炳文以募资修缮老子故里为名,将原计划用于鹿邑太清宫的100万美元转投涡阳天静宫,直接引发两地矛盾。这一事件暴露了学术研究与地方利益的纠葛,更揭示了“文化资本”在当代社会中的经济价值。

经济驱动:鹿邑依托“老子故里”品牌年均带动旅游收入超20亿元,而涡阳通过文化节庆实现文旅产值翻倍增长78。

政治背书与学术张力:鹿邑凭借李唐皇室祭祀传统占据制度性优势,而涡阳则通过考古与民俗叙事争夺文化解释权37。

1.2争议的学术焦点

核心矛盾集中于两点:

“苦县”的地理归属:司马迁《史记》称老子为“楚苦县厉乡曲仁里人”,但汉代苦县辖域因行政区划变迁存在分歧。

“涡水处其阳”的方位解读:东汉边韶《老子铭》明确老子故城位于涡河北岸,而鹿邑太清宫现处南岸,引发河道变迁与文献矛盾的争议。

二、文献考据:出生地与祭祀地的分野

文献证据是争议的核心,但文本的模糊性与后世解读的倾向性使双方立论呈现显著差异。

2.1早期文献的指向性矛盾

《史记》的权威性与局限性:司马迁的记载虽具权威,但未明确“苦县”具体方位。东汉边韶补充“相县虚荒,今属苦,故城犹在,在赖乡之东,涡水处其阳”,结合北魏《濑乡记》“谯城西五十里”的方位描述,指向今涡阳郑店村。

唐代文献的官方叙事:李唐皇室为巩固统治合法性,将鹿邑太清宫升格为皇家祭祀场所,但未直接证明其为出生地。

2.2祭祀传统的建构与争议

鹿邑的官方祭祀始于东汉延熹八年(165年),汉桓帝敕建老子庙,后经唐代扩建为太清宫。然而,祭祀场所的定位并不等同于出生地。例如,曲阜孔庙是祭祀孔子之地,但孔子出生地在尼山,两者分工明确。鹿邑的祭祀传统本质是政治象征的延续,而非出生地的实证。

三、地理与考古:物质证据的双重解码

地理方位与考古发现构成物质性证据链,二者的结合可破解文献的语义模糊。

3.1地理方位的逻辑印证

“山南水北为阳”的命名规则:古代地名中,“阳”指水之北或山之南。根据《水经注》与《老子铭》,老子故城应位于涡河北岸。鹿邑太清宫现处南岸,但清代《鹿邑县志》记载元代张柔开凿直河导致涡河北移,原北岸的鹿邑太清宫变为南岸,这一地理变迁常被忽视。

建筑布局的文化隐喻:鹿邑太清宫为“东太清宫”,以太极殿为核心,象征主位;涡阳天静宫为“西太清宫”,象征次位。这种“东西分置”暗合古代“东为主家,西为厢房”的礼制传统,暗示鹿邑为祭祀主场所,涡阳为生活居所。

3.2考古发现的互补性证据

涡阳的“出生证据链”:

春秋陶器与九龙井:天静宫遗址出土的春秋时期陶器与老子生活年代吻合,“九龙井”与道教典籍《犹龙传》“九龙吐水”传说形成互证。

宋元“古流星园”石碑:佐证“李母感星而孕”的民间叙事,构建出生地空间记忆。

鹿邑的“祭祀遗存”:

东汉李夫人墓:墓中“李氏宗柩”铭文砖印证其作为家族墓葬区的功能,符合“葬于野”的礼制7。

唐宋御碑与三清殿:建筑规制体现“左祖右社”的皇家礼制,强化祭祀正统性。

四、民俗与仪式:活态记忆的传承与重构

民俗实践是历史叙事的延续,两地通过差异化仪式巩固自身地位。

4.1鹿邑的官方祭典与宗亲认同

2025年老子诞辰2596周年活动,五湖四海李氏宗亲汇聚鹿邑,以“水源汇聚”仪式隐喻文化同源性。国家级祭典的规模与官方背书,使其在文化话语权上占据优势。

4.2涡阳的民间叙事与学术建构

涡阳通过“二月十五”诞辰庙会与学术论坛,构建“出生-成道-归隐”的全周期纪念体系。其“西太清宫”侧重李母殿与流星园,凸显“血统”叙事,与鹿邑形成互补。

五、争议的本质与未来路径:超越二元对立

5.1争议的深层动因

文化资源的争夺:两地争夺的不仅是历史真相,更是旅游经济、文化IP与地方认同。鹿邑的官方背书与涡阳的民间叙事,本质是“制度性权威”与“草根解释权”的博弈。

行政区划的复杂性:战国至汉代的“苦县”辖域多次变动,导致双方均能引经据典。例如,《包山楚简》提及战国“鹿邑”,而涡阳依托“相县虚荒”强调地理正统性。

5.2协同共生的可行性

“生地-祀地”二元结构:先秦“生于室,葬于野”的习俗(《仪礼·士丧礼》)与道家“生死异所”的哲学观,支持两地分工。涡阳承载物质性出生记忆,鹿邑延续制度性精神崇拜。

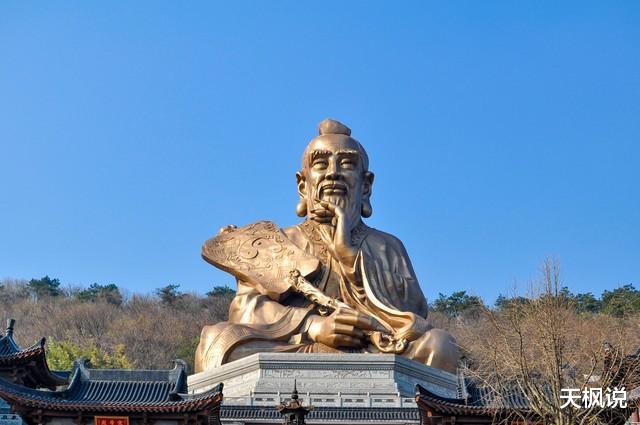

协同申遗与文旅整合:以涡河为轴线,串联两地遗址,打造“老子思想溯源之旅”,推动“出生-祭祀”二元结构共同申遗,实现文化价值的最大化。

六、结论:支持涡阳为出生地的综合证据

综合文献、地理与考古证据,老子出生地应为安徽涡阳天静宫,河南鹿邑太清宫为其祭祀之地。这一结论基于以下核心论据:

文献的原始指向:边韶《老子铭》与《濑乡记》明确涡河北岸的方位,与涡阳地理吻合。

考古的实证支持:涡阳出土的春秋陶器与九龙井,直接关联老子生活年代。

地理的逻辑自洽:古代“阳”位命名规则与河道变迁史,证明涡阳更符合“生地”特征。

鹿邑的祭祀传统虽具政治权威,但其南岸位置与墓葬遗存更符合“阴位”祭祀逻辑。未来,两地需超越零和思维,以“阴阳和合”的智慧,将争议转化为文化共同体建设的动力,共同弘扬道家思想精髓。

参考文献与资料

《史记》《老子铭》《濑乡记》等古籍文献。

鹿邑太清宫与涡阳天静宫考古报告。

2025年鹿邑老子诞辰祭典实录。

涡阳地方志与民俗研究。

鹿邑与涡阳文旅经济数据对比分析。