在2025年的考研风云中,“国家线大幅下降”无疑成了一个引爆舆论的关键词。有人欢呼,这意味着更多人能“上岸”;有人质疑,这背后是否隐藏了某种不为人知的逻辑?而更多人则在迷茫中徘徊,既期待又担忧,仿佛置身一场看不清结局的赌局。那么,国家线的骤降究竟是“机会之窗”,还是一场“温柔的陷阱”?今天,我们就来好好掰扯掰扯。

国家线下降,真的是“红利”吗?

如果用一个比喻来形容今年的国家线,那它就像是一场突如其来的暴雨,浇在了考研学子的心头,有人觉得这雨来得正是时候,滋润了干涸的希望;也有人觉得,这雨里似乎掺杂了些许冷意。毕竟,国家线的下降并不意味着竞争的减弱,相反,这可能是“狼多肉少”的另一种表现形式。

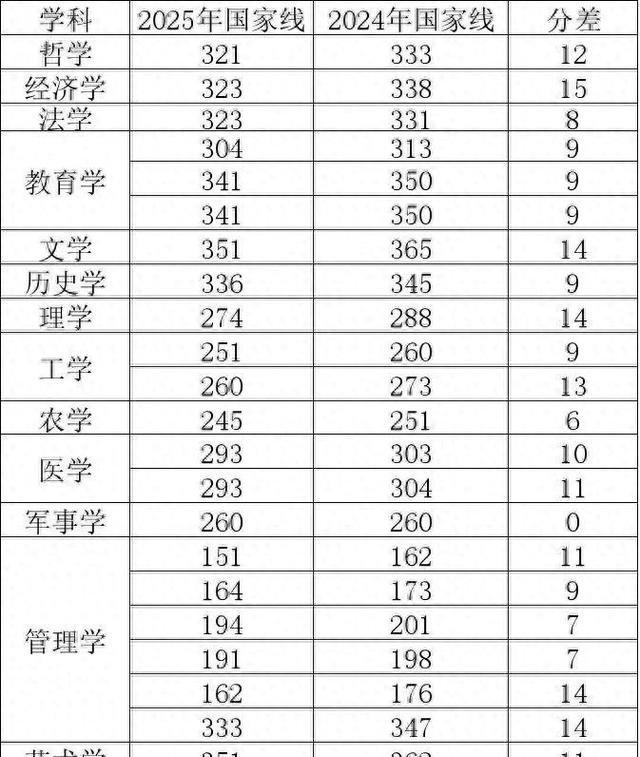

我们先来看看数据——2025年考研报名人数依然高达388万,而录取名额却只有一百多万。换句话说,有超过三分之二的考生注定要在这场“千军万马过独木桥”的竞赛中折戟沉沙。那么,国家线的下降到底对大家意味着什么?

从一个层面来看,国家线的下降确实降低了研究生入学的“最低门槛”,这对一些成绩不太理想的考生无疑是一种安慰。尤其是那些英语成绩“踩线”的同学,看到40分以下的单科线,心里估计早已乐开了花。可是,别高兴太早——国家线下降的背后,真正的“录取线”未必会降,甚至可能会更高。

为什么?因为国家线只是最低标准,而各大院校的实际录取分数线,往往取决于考生的整体水平和招生计划。今年名校招生计划“缩招”的趋势已经板上钉钉,而普通院校的扩招又能吸引多少优秀考生?答案显而易见——优质资源越来越集中,而普通学校的竞争却愈发惨烈。

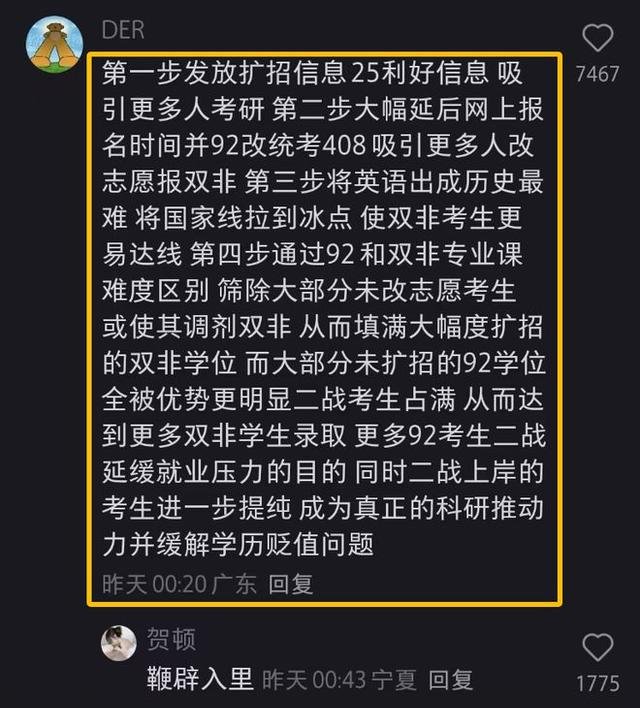

名校缩招,普通院校扩招,谁在“被调剂”?

如果说考研是一场“战斗”,那么名校无疑是这场战争中的“制高点”。2025年的考研形势却让不少名校的考生感到头疼,因为名校的招生计划不仅没有扩招,反而因为保研比例的上升而缩招了。

这意味着什么?意味着那些冲着名校去的考生,不得不面对更高的录取门槛和更大的竞争压力。而那些被调剂到普通院校的考生,则可能面临另一种困境——研究生学历的“含金量”进一步下滑。

想象一下,你花了三年时间读研,却发现用人单位对你的第一学历依然念念不忘,甚至对你的研究生学历嗤之以鼻。再加上研究生扩招后,导师资源紧张,教学质量难以保障,以及毕业难度的提升,这些都让考研“上岸”显得没有表面上那么美好。如果说考研是一张彩票,那么调剂到普通院校的研究生,可能连“安慰奖”的价值都在缩水。

考研的本质,是深造还是逃避?

其实,问题的关键并不在于国家线的高低,而在于我们对考研的认知。考研的本质是什么?是为了深造,而不是为了逃避就业压力。

可是,现实中有多少考生是为了学术理想而考研的呢?更多的人恐怕是因为本科期间没有找到好的出路,或者对未来的方向感到迷茫,才选择了“再读三年”的选项。

更有甚者,很多考生在考研的路上“一战、二战、三战”,把大好青春耗费在了不确定的未来中,却忘了思考自己真正想要的是什么。等到研究生毕业,发现就业市场的竞争依然激烈,而自己却因为缺乏实习经验和实际技能,依然难以找到理想的工作。考研不是终点,而是人生的另一个起点。如果方向错了,起点再高也只是一场空。

AI时代的挑战:学历背后的能力差距

在这个飞速变化的时代,学历的重要性已经不像过去那么绝对了。尤其是在AI技术迅速发展的今天,很多传统行业正在被颠覆,新的岗位要求越来越注重实际能力而非学历背景。

比如说,一个熟练掌握AI工具的人,可能比一个拿着研究生学历却没有实际项目经验的人更受欢迎。企业看重的不是你考了多少分,而是你能为公司创造多少价值。而这一点,恰恰是很多考研生所忽视的。当我们把考研当成唯一的出路时,是否也在无形中放弃了其他更有可能的选择?

理性选择,别让考研变成“盲目内卷”

考研并不是洪水猛兽,但它也绝不是救命稻草。对于每一个决定考研的学生来说,最重要的是理性选择,清楚自己的目标和方向,而不是盲目跟风。

如果你只是想逃避就业压力,那你可能会发现,考研并不能真正解决问题;如果你想通过学历提升竞争力,那就一定要选择一个适合自己的专业和学校;如果你是因为热爱学术,那更要做好吃苦的准备,因为研究生阶段的学习远比本科阶段更具挑战性。

考研这条路并不好走,但如果走对了,它确实能为你打开一扇新的大门。关键在于,你是否清楚自己为什么而考研,以及如何规划自己的未来。毕竟,人生的赛道有很多条,考研只是其中之一。

那么问题来了——考研真的适合你吗?你是为了什么而选择这条路?在追求学历的同时,你是否也在提升自己的能力和眼界?