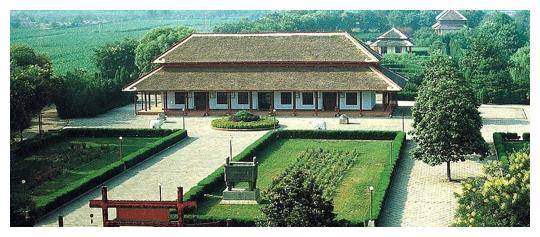

俗话说"地下文物看中原",殷墟这片土地简直就是一部埋在地下的商代百科全书。自1928年首次科学发掘以来,这里就像个不断给人惊喜的聚宝盆,光是墓葬就挖出6000多座。可让人哭笑不得的是,这些墓葬八成以上都被盗墓贼"光顾"过,考古队常常只能对着被盗空的墓室干瞪眼。

直到1990年那个金秋十月,郭家庄160号墓的发现,才让中科院考古所的老专家们激动得直搓手——这座13平方米的"地下豪宅"居然完好得像刚下葬似的!要知道在殷墟这地界,能碰上没被盗的贵族墓,简直比中彩票还难。这座沉睡三千年的墓葬里,究竟藏着怎样的秘密?

考古队这次可真是捡着宝了。10月12日开工那天,队员们拿着小刷子像绣花似的清理土层,生怕漏掉半点线索。第三天坑里突然蹿出只殉葬狗,毛色在阳光下泛着诡异的青光,当场把几个年轻队员吓得一哆嗦。老队长却乐得直拍大腿:"好兆头!这狗崽子说明盗墓贼没来过!"原来商朝人下葬讲究"犬守夜",有看门狗就意味着陪葬品没被洗劫。

果然,挖到第七天时,青铜器的绿锈开始星星点点冒出来。最绝的是10月22日那天,有个队员的洛阳铲突然"铛"地撞上硬物,扒开土一看,好家伙!三排青铜戈戟整整齐齐杵着,刃口寒光闪闪,活像阴兵列阵。旁边还堆着几十件酒器,有个方鼎里居然泡着发黑的梅子,闻着还有股子发酵三千年的酸甜味。有个戴眼镜的专家当场诗兴大发:"这哪是墓葬?分明是商朝将军的私人会所!"

要说最戏剧性的发现,还得数那个藏在青铜方尊里的小竹篓。当队员揭开锈迹斑斑的尊盖时,全场突然安静得能听见彼此的心跳——巴掌大的竹篓躺在尊腹里,篾条泛着蜜糖色的光泽,编织纹路清晰得能数出经纬。要知道竹子在地下撑不过八百年,这玩意儿能熬过三千年全靠商朝人的"套娃智慧"。现场有位老教授直接红了眼眶,说这比越王勾践剑还稀罕,毕竟青铜器常见,商代竹器可是头一遭。

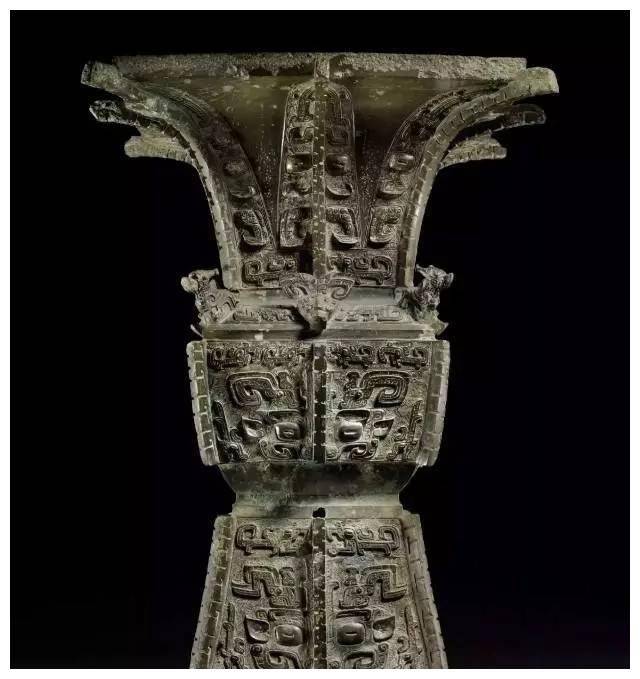

随着清理深入,墓主身份渐渐浮出水面。在出土的28件青铜礼器中,有件觥底刻着"亚址"俩字。这可不简单,"亚"在商朝是仅次于商王的武官头衔,相当于现在的战区司令。更绝的是陪葬品里方形器特别多,要知道当时只有王室成员才配用方鼎方尊。专家们围着人骨讨论半天,最后还原出个威风凛凛的形象:这位亚址将军生前统率千军,说不定还和妇好是同事,死后光殉葬的活人就有三个,殉葬狗凑够一窝,兵器多得能武装个加强排。

当160号墓入选"全国十大考古发现"时,最让学界炸锅的还不是那些金光闪闪的青铜器。那个竹篓引发的连锁反应才叫精彩:植物学家发现篾条用的是当时罕见的金丝竹,历史学家从编织手法看出长江流域的影响,甚至搞饮食史的还根据篓底残留物,论证商朝贵族可能吃过糯米糕。谁能想到,这个意外保存下来的小物件,竟成了破解商代南北交流的关键密码?

160号墓就像一台穿越时空的投影仪,把商朝贵族的生活拍成了4K纪录片。那些青铜兵器叮当作响,仿佛还能听见亚址将军沙场点兵的呼喝;竹篓里残存的谷物粉末,分明飘着殷商御厨的烟火气。这座墓葬最动人的地方,不在于它躲过了盗墓贼的洛阳铲。

而在于它用最鲜活的方式告诉我们:历史从来不是教科书上冷冰冰的文字,而是先民们热气腾腾的生活现场。当现代人对着玻璃展柜惊叹时,是否听见了三千年前的战马嘶鸣?那些精心设计的防腐智慧,何尝不是古人写给未来的一封"时光快递"?下次再有人说考古就是合法盗墓,不妨给他讲讲这个竹篓的故事——真正的考古人,可是连一截发霉的篾条都当宝贝供着呢!