2025年4月,NASA的“毅力号”火星车在火星杰泽罗陨石坑边缘拍摄到了一块令人惊叹的岩石。这块岩石表面布满了凹坑,棱角分明,轮廓特别像动物的头骨,尤其是那两处类似“眼窝”的结构。也正是这个原因,这块岩石被科学家称为“头骨山”。

消息一经传出,迅速吸引了全球关注。众人纷纷猜测,难道火星上存在生命?而这块岩石就是火星生命的头骨吗?虽然目前并无确定的消息称它究竟是什么,但科学家提出:这块岩石并不是外星生命的头骨。

科学家将“毅力号”传回的高清图片进行了仔细分析。他们发现,“头骨山”的色调与纹理整体偏暗,而周围的碎石呈浅色,于是他们推测,“头骨山”并非是原地产生的,更像是从其他地方转移到这里的。

除了视觉分析,科学家们还利用“毅力号”上的先进仪器,如SuperCam激光光谱仪和PIXL(X射线岩石化学行星仪),对“头骨山”进行了深入研究。SuperCam通过发射激光束蒸发岩石表面的微小区域,分析产生的等离子体来远程测定其化学成分,揭示岩石的矿物构成。

PIXL则利用X射线荧光技术绘制岩石内部的元素分布图,提供更详细的结构信息。这些仪器对于区分火山活动、沉积过程或撞击碎裂等地质成因至关重要。

其实,火星并非一直是一片“死寂”,火星上的火山活动可比地球频繁多了。科学家通过探测发现,火星上有大量火山活动的证据,比如在杰泽罗陨石坑底部,就发现有火成岩(火山喷发后形成的岩石)和熔岩湖遗迹,说明很久之前这里就像一个“岩浆池”。

此外,太阳系最大的火山——奥林匹斯山就分布于火星表面上,这种巨型火山的存在,也印证了火星上曾存在大量的火山活动。

另外,火星也并不像现在这样“干巴巴”的。在39亿年前,杰泽罗陨石坑可是一个巨大的湖泊,“毅力号”在这里发现了一层一层的沉积岩和黏土矿物,这些都是液态水长期冲刷才会形成的。

中国的“祝融号”火星车曾在乌托邦平原地区发现了石膏等含水硫酸盐矿物,这也说明近期一百年内火星地下仍有水在活动。

结合火星的地质环境,科学家认为,“头骨山”这种浮岩,很有可能就是火山喷发后形成的火成岩,或由于陨石撞击而产生的碎片。而它的位置位于曾经的古湖泊边缘,极有可能是被水冲刷到了此地。

至于“头骨山”上的形状,则是因为在漫长的岁月中,被风化作用逐渐打磨成这样。再加上火星上昼夜温差大,岩石会经历反复的热胀冷缩,时间久了后,使岩石的棱角更加明显,最终在风力、水流、火山等共同作用下,展现出今天的奇特面貌。

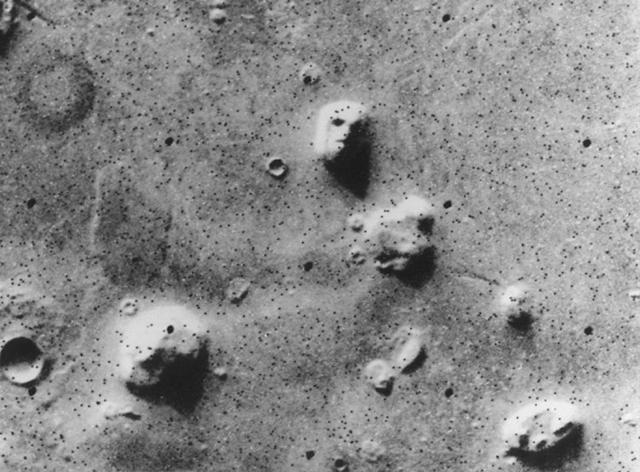

在火星探索中,类似的拟形现象并不罕见,如1976年“海盗号”拍摄的“人脸山丘”和2019年“好奇号”发现的“熊脸岩石”,都曾引发过类似的猜测。然而,科学家通过高分辨率影像和数据分析,确认这些都是自然风化形成的岩石结构,而非人工或生物的遗迹。

值得一提的是,在火星上发现类似“头骨山”这样奇特的岩石,已经不是第一次了,1976年“海盗号”就在火星赛东尼亚地区,拍摄到了一座形似人脸的山丘。

2019年“好奇号”火星车在盖尔陨石坑发现过一块形似“熊脸”的岩石,这些都已经被确认为是风化作用的产物。虽然目前“头骨山”的形成原因,并未被完全确认,但它大概率就是自然形成的。

目前,“毅力号”正在使用SuperCam激光光谱仪和PIXL X射线仪对“头骨山”的成分进行分析,或许在未来的某一天,我们就能对它有更清晰准确的了解。

样本返回地球后,科学家可进行更全面的分析,解答关于“头骨山”及其他火星特征的疑问。这不仅深化了我们对火星历史的认识,也为探索其潜在生命迹象提供了新视角。