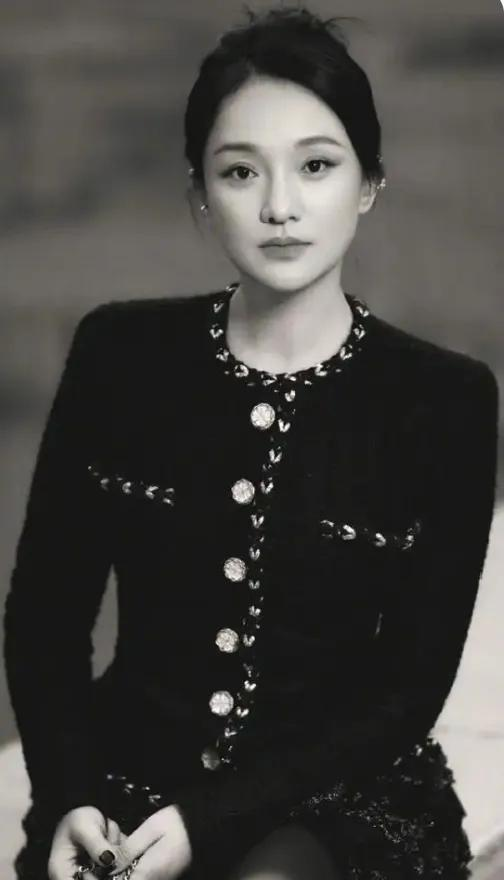

2023年的上海国际电影节红毯上,身着黑色高定礼服的周迅从容走过镁光灯区,1.61米的身影在众多高挑女星中显得格外醒目。这个场景像极了她在影视界的真实写照——当所有人都在仰望星空时,她早已在星空中留下了自己的轨迹。在"颜值即正义"的娱乐工业体系里,这位打破身高魔咒的演员,用二十余年职业生涯谱写了一部现代职场启示录。

时间回到1998年,正在筹拍《大明宫词》的李少红导演收到选角导演的质疑:"这个周迅身高不够,古装扮相会不会撑不起大场面?"后来的故事我们都知道了,少年太平公主掀开薛绍面具的惊鸿一瞥,成为了中国电视剧史上最具辨识度的镜头之一。这个充满戏剧张力的时刻,恰如其分地隐喻着周迅职业生涯的核心命题:如何将所谓的"缺陷"转化为独特竞争力?

影视行业的"身高歧视"远比我们想象的严重。根据中国电影家协会2022年发布的《演员生态调查报告》,85%的剧组在选角时会优先考虑女演员身高在1.68米以上的候选人。在这样的行业规则下,周迅的突围显得尤为珍贵。但她的成功绝非偶然,而是建立在对表演本质的深刻理解之上。

在《画皮》剧组,导演陈嘉上曾要求周迅用"妖气"震慑观众。这个身高最矮的主演,通过设计"狐狸步态"和"蛇形眼神",将妖的魅惑演绎得入木三分。这种创造性转化能力,正是职场中突破天花板的密钥。美国心理学家卡罗尔·德韦克在《终身成长》中提出的"成长型思维",在周迅身上得到完美印证——她将生理限制转化为角色塑造的切入点,在《李米的猜想》里用急促的肢体语言强化角色焦虑,在《风声》中借娇小身形反衬角色内心的强大。

现代职场中的"周迅现象"正在蔓延。领英2023年人才趋势报告显示,72%的HR更看重候选人的核心能力而非外在条件。就像TikTok上爆火的"小个子穿搭博主"@MiniFashion所说:"身高从来不是限制,而是创作灵感。"这种认知革命,正在重塑各行各业的评价体系。

周迅的突破性意义,在于她改写了影视工业的底层逻辑。北京电影学院教授赵宁宇指出:"周迅现象标志着中国影视从'选演员'到'造角色'的转变。"在《如懿传》中,她需要从16岁演到49岁,年龄跨度带来的挑战远胜于身高限制。通过研究清代女子步态、设计不同时期的眼神变化,她让观众忘记了外形差异,只看见角色灵魂的成长轨迹。

这种专业主义精神正在影响新一代从业者。横店影视基地的群演小张告诉我:"周迅前辈让我们明白,演员不是衣架,而是故事的讲述者。"这种认知转变具有普世价值——咨询公司麦肯锡的研究表明,在人工智能时代,唯有创造性解决问题的能力才是职场核心竞争力。

更具启示性的是周迅对行业生态的改造。她参与发起的"山下学堂",专门开设"特殊形体演员工作坊",帮助外形条件非主流的演员开发潜能。这种"授人以渔"的举动,正在构建更包容的行业生态。就像硅谷风投教父彼得·蒂尔在《从0到1》中强调的:真正颠覆性的创新,往往始于被主流忽视的领域。

2023年,49岁的周迅在电影《无名》中饰演的方小姐,再次刷新了观众认知。导演程耳要求她用"上海话+日语"演绎复杂身份,这对非科班出身的演员堪称严峻挑战。拍摄花絮显示,她为了一句台词的语音语调,曾反复练习47次。这种近乎偏执的敬业精神,正是应对"35岁职场危机"的最佳答案。

更令人深思的是她的跨界尝试。在《乐队的夏天》担任超级乐迷时,她展现出惊人的音乐素养;在《朗读者》节目里,她对文学文本的理解深度令专业主持人都为之惊叹。这种持续的知识迭代能力,完美印证了管理学家查尔斯·汉迪提出的"第二曲线"理论——在现有优势到达巅峰前,就开始培育新的增长点。

环保领域的深耕更彰显了她的社会责任感。作为联合国开发计划署中国亲善大使,她发起的"零废弃"运动已覆盖全国300余个社区。这种将个人影响力转化为公共价值的做法,为职场人提供了"第二人生"的完美范本。正如她在接受《人物》专访时所说:"演员的终极使命,是让观众看见生命的更多可能性。"

站在2024年的门槛回望,周迅的演艺生涯恰似一部动态的职场进化论。她用实践证明:真正的职业自由,不在于突破所有限制,而在于在限制中发现独特价值。当影视行业还在争论"AI换脸技术对演员的威胁"时,她早已在《表演者言》中写下答案:"再完美的技术也复制不了灵魂的震颤。"

这个春天,周迅正在青海参与环保纪录片拍摄。镜头里,她裹着冲锋衣蹲在草原上观察藏羚羊的身影,与二十年前那个在《苏州河》里肆意奔跑的少女重叠。或许这就是最好的职场寓言——当我们停止抱怨先天条件,开始专注打磨核心竞争力时,每个"缺陷"都会变成专属的识别码,每个限制都将成为突破的起跳板。

此刻,不妨问问自己:你生命中的"1.61米限制"是什么?是学历背景、年龄焦虑,还是他人眼中的"不可能"?周迅用二十余年职业生涯告诉我们,这些所谓限制,或许正是命运馈赠的差异化赛道。毕竟,在这个万物互联的时代,真正的职业奇迹,永远诞生于把"短板"变成"超级符号"的智慧之中。