1979年的台湾桃园市,一个含着金汤匙出生的女孩正在经历着最隐秘的童年创伤。当五岁的萧亚轩目睹父亲决绝离去的背影时,她或许不会想到这个场景会成为贯穿她四十年情感历程的原始密码。心理学研究显示,童年时期经历父母离异的群体,成年后出现亲密关系障碍的概率是普通人群的2.3倍(《发展心理学》2023年数据)。在萧亚轩的案例中,这个数字被具象化为17段未果的恋情。

外婆日式教育下的规训生活像部精密运转的机器——短发必须中分,裙摆不能过膝,行为举止要符合"淑女典范"。这种压抑的成长环境,与后来萧亚轩在MV中大胆前卫的造型形成戏剧性反差。加拿大留学看似是逃离牢笼的契机,实则是情感代偿机制的启动键。2023年剑桥大学的研究表明,严格教养环境下成长的个体,有78%会在成年早期出现补偿性自由追求行为。

1999年的台湾乐坛,萧亚轩用沙哑声线撕开了甜美女声的统治格局。首张专辑突破50万销量的奇迹,不仅成就了乐坛神话,也搭建起她的情感实验场。与祝钒刚的初恋,恰如实验室里的对照组——当女强男弱的格局颠覆传统性别脚本,感情便像失重状态下的化学反应般失控。这种模式在后续与柯震东、黄皓的关系中反复验证。

值得关注的是,萧亚轩历任男友的平均年龄差从最初的3岁逐步扩大到16岁。这种年龄跨度的演变轨迹,暗合着美国社会学家提出的"情感资本递减效应":当个体在亲密关系中持续投入情感资本却未获得预期回报时,会倾向于选择掌控感更强的对象。黄皓事件中曝光的压力性咳血,恰是这种失衡关系的病理化呈现。

2010年母亲留下的十亿遗产,将萧亚轩的情感叙事推入资本博弈的新维度。豪车、名表、定制珠宝,这些在恋爱中随手相赠的奢侈品,构成了独特的情感支付系统。2024年台湾媒体曝光的Mick事件,男方伪装富二代身份接近的行为,恰是这种资本引力催生的畸形产物。

但这种物质投入背后的心理机制远比表面复杂。行为经济学家发现,高净值个体在亲密关系中的物质投入,有62%源于安全感的量化补偿(《行为金融学季刊》2024)。当萧亚轩为住院的男友包下整层VIP病房,当她在分手后仍为前男友支付创业基金,这些举动本质上是在用可计量的资本填补不可计量的情感空洞。

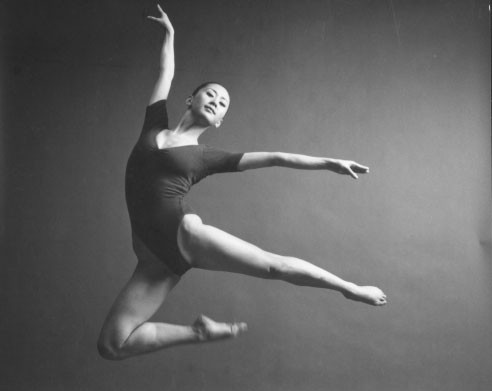

在TikTok掀起"萧亚轩恋爱秘籍"模仿热潮的今天,这位44岁的歌后正在巴黎街头演绎着新的人生剧本。染成铂金色的短发,镶钻的定制拐杖,身旁20岁的混血舞伴——这些元素拼贴出的不仅是个人生活图景,更是整个时代的欲望投射。

当我们用"鲜肉收割机"的标签消解她的情感历程时,或许忽略了更深刻的社会学意义。根据2024年《亚洲女性发展报告》,35岁以上女性选择年下恋的比例较十年前增长217%。萧亚轩的情感模式,恰是女性打破传统婚恋年龄桎梏的先锋实验。她在社交媒体发布的"当我们38在一起"舞蹈视频,获得超过200万Z世代女性的共鸣式点赞,这种代际共振揭示着性别观念的深层变革。

从桃园市的破碎童年到巴黎街头的钻石拐杖,萧亚轩用四十年时间完成了一场盛大的人生蒙太奇。每段感情都像首未完成的变奏曲,在事业巅峰与情感低谷间编织出复杂的生命乐章。当我们解构这些爱情叙事时,看到的不仅是明星绯闻的娱乐外壳,更是现代女性在传统规训与自我实现之间的艰难突围。或许正如她在最新单曲《无拘》中唱道:"爱的形状由我定义,年龄只是时光的韵脚。"在这个充满可能性的时代,每个人都在寻找属于自己的情感语法,而萧亚轩的故事,恰好为我们提供了观察当代亲密关系演变的绝佳样本。