抗战时期,白刃战的残酷程度让人不寒而栗。面对日军的刺刀技术,中国军队初期节节败退,但最终靠着智慧与毅力找到了制胜之道。这样的历史故事,至今仍让人热血沸腾。

日军刺刀战术为何如此强悍?

谈及日军的刺刀技术,不得不提到他们的训练和装备优势。早在明治维新时期,日军就从法国刺枪术中吸取灵感,发展出独特的“銃剣术”。这种刺刀技术不仅讲究精准,还融合了武士道精神,让士兵在战场上更具侵略性。

日军新兵的训练强度堪称魔鬼级别。入伍后,他们每天都要练习步法、身法和格挡动作,甚至专门模拟实战场景。经过长时间的锤炼,每一名士兵都能熟练掌握刺杀技巧,成为白刃战中的高手。

在装备上,日军的三八式步枪加刺刀全长1270毫米,比中国军队常用的汉阳造步枪多出至少10厘米。在近距离搏斗中,这种长度优势让日军能够轻易地占据主动。抗战初期,中国士兵在与日军拼刺刀时,常常因技术和装备上的劣势而处于下风。

中国军队的困境与尝试

抗战初期,中国军队在白刃战中吃了不少苦头。淞沪会战和南京保卫战中,日军的刺刀战术屡屡得手,而中国军队只能依靠人数优势勉强支撑。即便三五人合力围攻一名日军,也未必能占到便宜。

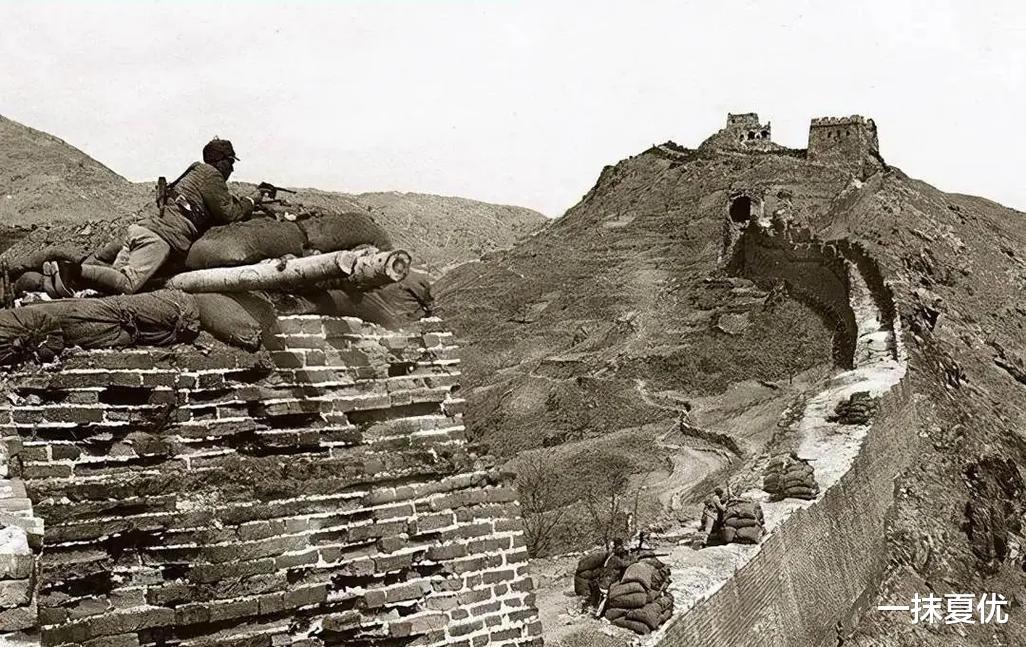

在这样的困境下,中国军队开始寻找突破口。1933年的喜峰口战役是一个关键节点。当时,国民革命军第29军组建了大刀队,利用夜袭战术对日军营地发动突袭。大刀队的战士们手持锋利的大刀,专挑日军头部下手,一举斩首200余人。这场胜利震动全国,也让日军认识到大刀的威胁。

然而,大刀并非万能。虽然它在近身战斗中表现出色,却难以应对日军机枪和远程火力。随着日军为士兵配备铁护圈,大刀的效果也逐渐减弱。中国军队意识到,单纯依靠传统武器无法彻底改变白刃战的劣势。

战术创新:“滚刀术”横空出世

在不断摸索中,中国军队终于发明了一种独特的战术——“滚刀术”。这种战术的核心思想是利用灵活性和地形优势,抵消日军刺刀的长度优势。

“滚刀术”的操作方式很简单却十分有效。在近身作战中,中国战士会迅速抱住敌人的腿部,然后将对方拖向地面或弹坑。这样一来,日军的刺刀就失去了施展空间。接着,战士们可以使用匕首、工兵铲或短兵器完成击杀。

在1940年的百团大战中,“滚刀术”大显身手。八路军战士在狭窄的空间内与日军展开肉搏战,利用这种战术成功击溃了敌方刺杀部队。大落坡战斗更是经典案例:八路军在庄稼地里与日军展开殊死搏斗,凭借“滚刀术”歼灭50余名敌人,自身仅十几人负伤。这一战术迅速推广开来,成为中国军队白刃战中的制胜法宝。

刺杀训练的强化与经验积累

除了“滚刀术”,中国军队还在刺杀训练上下足了功夫。八路军和新四军在抗战中后期加强了刺杀训练,老兵回忆称,“没有作战任务时,每天都得练刺杀。”

通过反复练习和实战经验的积累,中国军队逐渐掌握了应对日军刺刀的技巧。战士们学会了灵活运用步法避开敌人的进攻,并迅速寻找反击机会。白刃战不再是日军的专属优势,而是成为双方角力的重要环节。

历史背后的启示

抗战中的战术创新充分体现了武器与战术之间的辩证关系。刺刀的长短并不是决定胜负的关键,智慧与策略才是战局中的制高点。“滚刀术”的成功,正是战场灵活性与创造力的典范。

从刺刀劣势到战术逆袭,中国军队展现了顽强的抗战精神。这种精神不仅是对侵略者的有力回击,更是中华民族坚韧不拔意志的体现。

铭记历史,传承精神

抗战的故事之所以感人至深,不仅因为它的悲壮,更因为它教会了我们如何在逆境中寻找希望。从抗战精神中汲取力量,我们可以在现代社会中面对困难时不屈不挠。

你怎么看待抗战中的战术创新? 如果让你回到那个时代,你会选择怎样的方式为胜利贡献力量?欢迎在评论区分享你的想法,让我们共同探讨这份珍贵的历史遗产。