提起宗教改革,势必会说起德国的马丁·路德。这次宗教改革是16世纪首先爆发在德国、随后迅速席卷西欧的一次大规模的、意义深刻的社会政治运动。它由新兴资产阶级所发动,得到了广大农民和城市平民强有力的响应,个别国家的君主大力支持,部分下级贵族也积极投入,对封建的天主教会展开了猛烈的冲击,促使天主教会发生分裂,涌现了反映资产阶级要求的基督教新教派。德国宗教改革是欧洲宗教改革的一个突破口。它之所以首先爆发在德国,是与德国存在的特殊的经济政治情况分不开的。

15世纪末和16世纪初,德国经济有了显著的发展。封建经济仍占统治地位,但个别工业部门已经出现资本主义生产关系的因素,出现了分散型甚至少数集中型的手工工厂。其经济发展的突出特点是它的不平衡性。德国的大部分城市多分布在边境地区,注重国际贸易,对外联系一般多于对内联系。德国没有形成全国统一的经济中心。这种分散性的经济特点成为影响德国经济发展的主要障碍。经济的分散性影响了政治的发展。与当时已经形成中央集权制的英、法不同,德国从中古以来形成的分裂割据局面依然存在。

德国在天主教世界是受罗马天主教会榨取最多的地区,也是劳动人民最受剥削的地区,因而是灾难最为深重的地区。这就使得16世纪初的德国社会的主要矛盾仍然是封建势力和广大人民群众的矛盾。而封建制度又被罗马天主教会罩上神圣的灵光。因此要反对封建制度必须首先反对教会,德国第一次反封建的资产阶级革命只能采取宗教改革的形式。正是因为在德国,民族压迫、阶级压迫与宗教压迫交织在一起,这就是为什么宗教改革首先爆发在德国的原因。

在德国宗教改革中,首先发难的是马丁·路德(1483-1546)。他出生于萨克森一一个富裕的市民家庭。18岁时进入爱尔福特大学学习,后来转到维登堡大学。这期间,他深受人文主义和唯名论思想影响。大学毕业后,他进入爱尔捆特奥古斯修道院做修士。1508年,路德以神甫身份在维登堡大学讲学,后来成为神学教授,并担任维登堡修道院副院长和图林根地区部分修道院的监督。在这期间,他探讨了人文主义、城市异端以及宗教改革家约翰·威克里夫和约翰·胡司等人的学院。1510年和1511年两次访问罗马,目睹了罗马教廷的腐败。所有这些因素,促使他逐渐改变了对天主教会的传统观念,并决心从事宗教改革。

16世纪初,历届罗马教皇都利用“赎罪券”为其聚敛钱财。1517年10月,教皇立奥十世派特策尔去德国兜售赎罪券,他们宣称,当钱币扔在钱柜中叮当作响的时候,灵魂即会应声飞人天堂。这种敲诈勒索的伎俩,促使德国人民觉醒,激起路德的愤怒情绪。当他在《圣经》的《福音书》中看到了早期基督教会的民主、平等精神时,耳目为之一新。《福音书》告诉他:耶稣基督之死,业已代人类在上帝面前赎了罪,信徒只要相信耶稣,就可以得救。换言之,他从《圣经》中悟出了“信仰耶稣即可得救”的道理。具体说来:第一,人要想自己的灵魂得救,要依靠个人的虔诚的信仰,而不需要教会神职人员的干预;第二,信仰的唯一依据是《圣经》,而不是天主教会一手制定的神学。实际上,这就是否定教皇的权威,而肯定《圣经》的权威。

1517年10月30日,马丁·路德起草了名为《关于赎罪券的功效》的95条论纲,第二天贴在维登堡教堂门口,公开抨击贩卖赎罪券的行为,并宜布他的宗教主张是:信徒得救既不靠教皇,也不靠圣礼,而是靠对基督的虔诚信仰,只有信仰上帝,与上帝直接打交道,灵魂才能得救。在这里,路德不仅否定了贩卖赎罪券的行为,而且也否定了教皇和圣礼,从而触动了天主教会的根本。但是论纲并未直接针对教皇,为与教皇妥协留有余地。反对罗马天主教会的德国人民,却按照自己的意愿来理解论纲,各阶层迅速起来响应。如火如茶的德国宗教改革的群众运动爆发了。农民、平民群众奋起反对教会,市民、骑士,甚至还有部分诸侯也卷入了反教会的浪潮。论纲成为动员群众起义的纲领,路德成为宗教改革运动的核心人物。

路德的信仰得救思想的传播和发展必然与教皇和教会的权威发生冲突。群众把论纲由拉丁文译成德文,人人争相传诵,迅速传遍全国和基督教世界。群众普遍关心的是改革旧教,创立新教;改革旧的社会秩序,建立新的社会秩序。1519年7月,改革深人发展,终于促成路德与教皇的分裂。此时在莱比锡举行了路德及其信徒与教皇代表的公开辩论。辩论中,路德公开否认教皇权力是神授的,不承认教皇是上帝的代表。认为信徒不服从教皇,而信种上帝同样可以得救。他指出宗教会议的决议也会有错误:康士坦茨宗教会议宜布胡司为异端就是错误的,胡司的思想中有许多是基督教的真理。这种公开否认教皇和宗教会议的主张,使得路德开始走上与罗马教皇决裂的道路。

1520年是路德革命精神的最高峰。这年年初,路德公开号召人民用百般武器讨伐教皇、枢机主教和大主教等,把它们统称为“蛇蝎之群”。6月间他又发表了一篇战斗檄文,即《罗马教皇权》,断然喊出将罗马教会势力从德国驱逐出去的口号。路德在德国人中名声大振。在这一年路德先后又发表了几篇重要文章,即《致德意志民族的基督教贵族公开书》、《论基督教自由》和《教会被掳于巴比伦》。前者是路德的政治纲领,后二者是路德的宗教纲领。在《公开书》中,路德号召德意志贵族联合起来,反对教皇,走法国的道路,实现民族独立;主张德国不能再忍受教皇的劫掠和搜刮,停止向罗马教廷缴纳教会的一切收人;提出向教皇要求政治、经济、宗教和文化等方面的独立权利。路德政治纲领中的一个重要问题是“信仰得救”。基督徒只要以《圣经》为依据,虔诚地信仰上帝,他的灵魂就一定能得救。至于信仰是什么?路德虽然没有解释为理性,但也不排除激进的思想。稍后路德又强调信仰自由和思想自由,这对冲破天主教的桎梏,解放人们的思想具有深远的意义。路德主张简化宗教仪式,只保留洗礼和圣餐两种圣礼,减少宗教节日,允许神甫结婚,反对奇装异服等等。

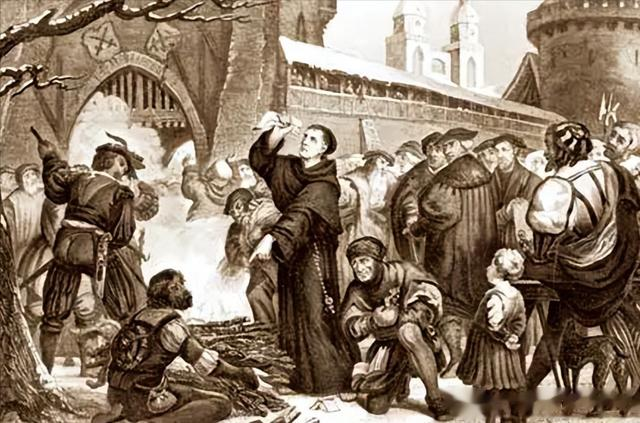

1520年6月,教皇发布训令,斥责路德的学院为异端邪院,并限令路德在60天内承认错误。路德则宣布,教皇的训令是“反基督”的,称教皇为“怙恶不悛的异教徒”。同年12月20日,路德在维登堡把教皇的训令当众投入火中。路德对教皇的蔑视和反抗达到一个新的高度。

1521年4月,教皇与皇帝查理五世勾结,在沃姆斯召开帝国会议,要路德去承认错误。路德在会上宣称:“除了根据《圣经》证明我是错的外,我现在不会、将来也不会后退。”皇帝发布诏令,逮捕路德。

在沃姆斯会议后,路德便被萨克森选侯腓特烈保护起来,一个时期他在瓦特堡过着世俗的生活,留了长发,因为他不再是天主教修道士了。他仍孜孜不倦地写信或写文章,热心地宣传自己的教义。这个时期他还从事《圣经》的翻译,把它译成德文,所依据的是未被篡改的希伯来文及希腊文原本。他的德文《圣经》译本在德文发展史上占有重要地位,因为他在文章结构、词汇和文字表达等方面都有创新,为德文立下了规范,对于德文的发展起了巨大的作用。1543年,路德翻译的德文《圣经》面世了,海涅认为他对圣经的翻译是“创造了德语”。

1546年2月,路德死于其出生地萨克森的艾斯勒本,享年63岁。