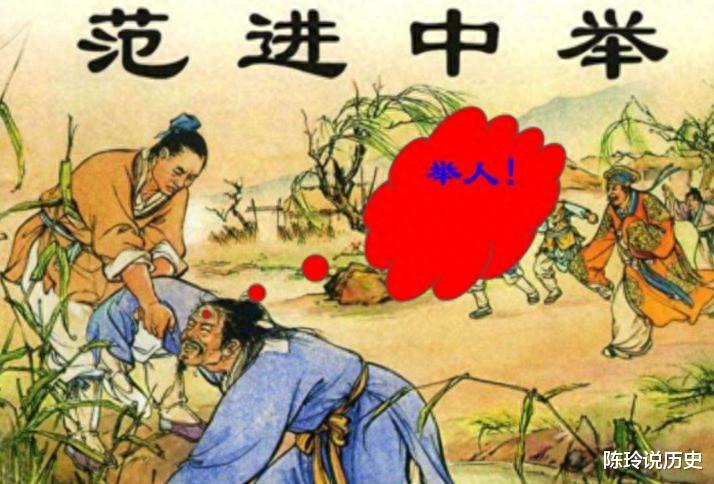

一个中年寒窗苦读的穷书生,终于中举却当场疯癫,成了千百年来被调侃的“范进中举”——似乎注定是笑料和讽刺的代名词。

但你是否想过,这个被众人耻笑的“可怜虫”,他的人生真的就此定格了吗?其实,他后来的仕途远比你想象得更精彩,甚至走上了让人意想不到的高位!

命运的捉弄 范进少年立志科举提起范进,许多人的第一反应就是《儒林外史》中那个五十多岁还在疯疯癫癫考科举的"老秀才"形象。

不错,范进的前半生,似乎就是在不断重复着应试的失败和人生的困顿。

范进出生在一个普通農家,祖上没有功名,父母早逝。

童年时期,范进就常常听村中老人说起应举成名、光宗耀祖的故事,内心油然而生一种渴望:他要靠自己的努力,走出农门,成就一番事业。

尽管生活困窘,范进依然刻苦攻读。

他卖掉家中仅有的几亩薄田,拿钱购书,从不荒废寒窗。

功夫不负有心人,范进终于在二十岁出头时考取了秀才。

然而,这个最低一级的功名除了为他赢得"学而优则仕"的美誉外,并没有给他带来任何实际利益。

生活的重担,考试的压力,让年轻的范进倍感人生的艰辛。

年过半百 屡败屡战 终考中秀才秀才及第后,按理说范进可以继续参加乡试,争取更高一级的功名。

然而,连年的生活窘迫和接二连三的考试失利,让他的前途渺茫。

三十岁那年,在众人的撮合下,范进迎娶了当地屠户的女儿为妻。

从此,他的生活有了着落,却也平添了许多烦恼。

妻子没有文化,整日唠叨个不停,抱怨范进读书考试都是徒劳,劝他早日回家务农,教书授徒,以此养家糊口。

丈人更是瞧不起这个连秀才都考了几十年的女婿。

他动辄数落范进一事无成,考不上举人,一辈子就这么穷愁潦倒,还连累了自己的宝贝女儿。

面对眼前的困境,范进并没有选择妥协。

他咬牙继续刻苦攻读,参加一次又一次乡试,甚至不惜借钱交考试费用。

岁月峥嵘,范进从弱冠少年一直坚持到知天命之年。

寒来暑往,春种秋收,五十多岁的范进依然故我。

乡亲们早已见怪不怪,他们只当范进是个疯子,每次乡试都要拿他打趣一番。

这一年,范进又一次孤身前往考场,全然不顾家中妻儿老母连饭都吃不上。

当他筋疲力尽地回到家时,竟发现老母和妻子都已经饿晕了过去。

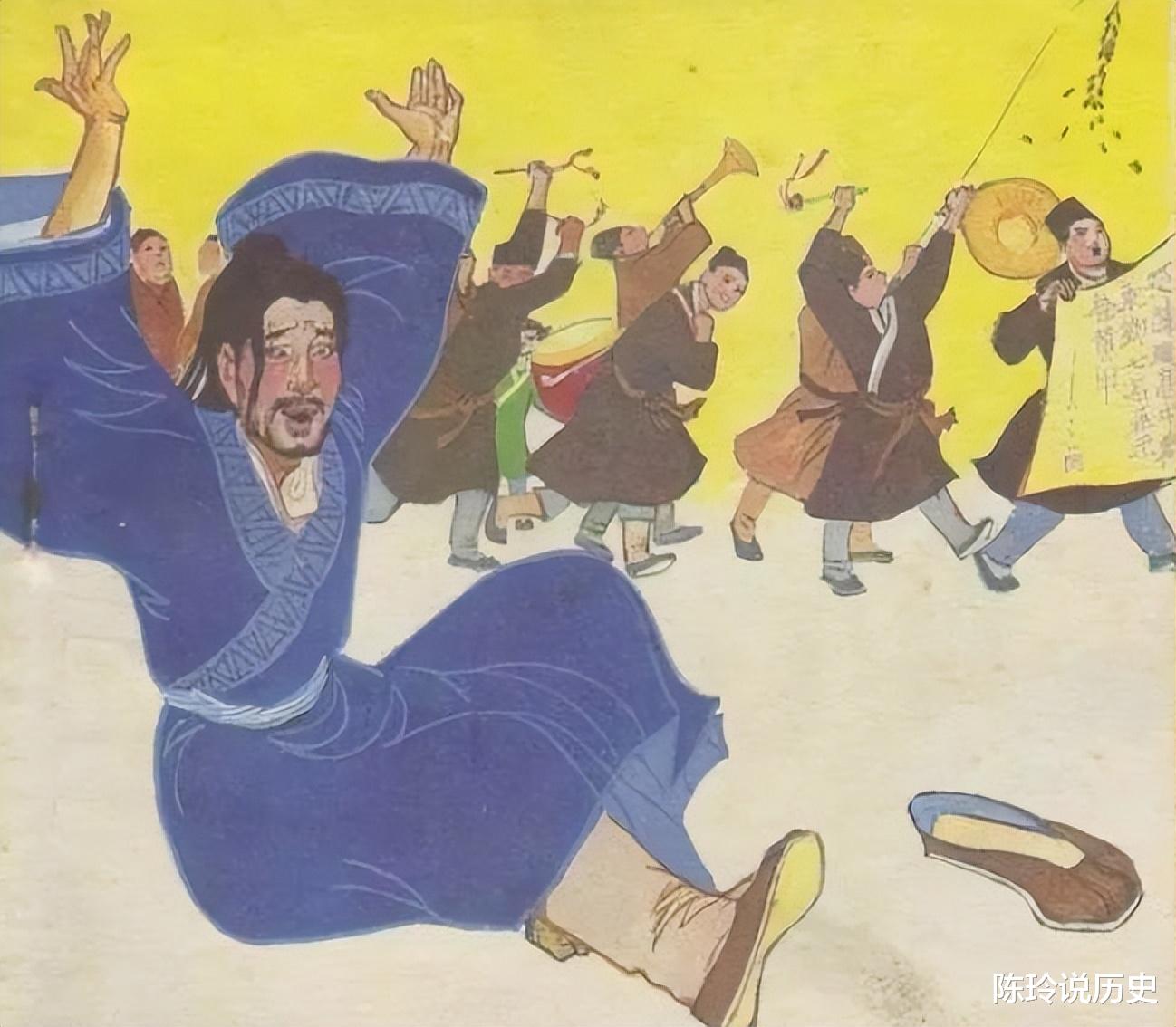

就在所有人都对范进彻底失望之时,一个振奋人心的消息传来:范进,中举了!

落魄秀才 一夜扬眉吐气对一个寒窗几十载的老秀才而言,中举无异于平地一声惊雷,犹如做梦一般。

当范进得知自己高中后,先是激动地昏厥过去,继而又疯癫般四处宣扬喜讯,俨然一副丧失心智的模样。

消息传开,往日里对范进冷眼相待的乡亲们纷纷前来道贺,恭维他日后定能飞黄腾达,位极人臣。

就连一向对女婿不屑一顾的丈人,也赶紧带着礼品登门,笑脸相迎。

范进就这样一夜之间,从众人眼中的废物变成了香饽饽,成为乡里的风云人物。

从那以后,范进似乎变了一个人。

他穿上绸缎华服,搬进宽敞住宅,雇佣下人,过上了衣食无忧的生活。

当年那个被人嘲笑的穷酸秀才,一跃成为了位高权重的老爷。

高中进士 官至正四品学道然而,被乡人捧上天的时候,范进并没有因为眼前的荣华富贵而迷失自我。

他知道,自己虽然及第成为举人,但要想真正飞黄腾达,书还得继续读,更高级别的考试还得接着参加。

三年后,范进毅然携带家小,只身上路赴京,参加殿试。

这一次,他不负众望,高中进士。

进士及第,意味着从此可以入仕为官,范进终于转运,凭借自己的真才实学,获得了晋身上层的入场券。

此后,范进被授予京官,后历任地方大员。

他勤勉廉洁,政绩斐然,连年考核名列前茅。

最终,范进官至正四品山东学道,成为一方名臣,实现了儿时梦寐以求的人生理想。

从一介布衣到高官显贵,范进的人生堪称传奇。

然而,若细细探究他的奋斗历程,不难看出个中辛酸。

他走过的,是一条布满荆棘坎坷的道路。

寒窗苦读数十载,仕途飘零二十年,范进靠的是咬定青山不放松的韧劲,靠的是百折不挠的毅力。

作为寒门学子的代表,范进以自身奋斗诠释了"自强不息,厚德载物"的儒家思想。

他的成功,既有个人奋斗的因素,也有时势造就的成分。

明清时期,八股取士陷入僵化,但科举制度作为选拔人才的主要途径,依然发挥着重要作用。

正是在这一背景下,范进才有机会凭借一己之力改变命运,跻身仕途,成就一番事业。

结语范进的励志传奇,历经几百年仍让人动容。

他身上体现的凌云壮志、奋斗精神,鼓舞了一代又一代寒门学子,证明了命运掌握在自己手中的道理。

古往今来,像范进这样白手起家、凭实力和毅力闯出一片天地的例子比比皆是。

这启示我们,无论出身如何,只要拥有不屈的意志和坚定的信念,就没有什么困难是不可战胜的,没有什么理想是不可实现的。

这,就是范进留给我们的宝贵精神财富。