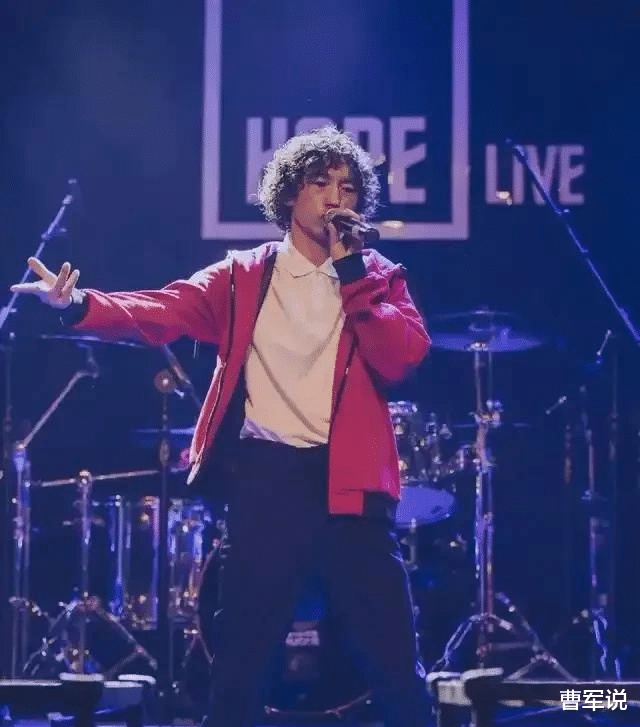

七月的西安街头,一个背着褪色背包的中年男人正在调试音响设备。当《我的滑板鞋》前奏响起时,围观人群突然爆发出欢呼——这既不是某位顶流歌手的演唱会现场,也不是精心策划的怀旧营销,而是庞麦郎沉寂十年后的首场街头演出。在抖音平台,这场即兴表演的短视频播放量48小时内突破5000万,评论区里"爷青回"的弹幕铺天盖地,仿佛十年前那个魔性旋律统治互联网的夏天重新降临。

在Z世代主导的2023年,《我的滑板鞋》正在短视频平台经历第二春。根据《2023年中国网络文化发展报告》,这首歌已成为鬼畜视频创作者最热衷的素材,在B站相关二创作品累计播放量突破3亿次。这种文化现象的深层密码,恰恰藏在庞麦郎本人与互联网时代的微妙共振中。

当我们重新审视2013年的文化语境,会发现《我的滑板鞋》的走红绝非偶然。彼时正是移动互联网爆发元年,4G网络开始普及,微博段子手文化方兴未艾。庞麦郎带着浓重乡音的"摩擦摩擦",恰似一柄刺破精英文化壁垒的利剑,将草根阶层的生存困境与荒诞美学赤裸裸展现在大众面前。这种未经修饰的"土味"表达,与后来兴起的快手老铁文化、广西"蓝瘦香菇"现象形成隐秘的精神谱系。

在山东"拉面哥"程运付的村头面摊前,在曹县汉服产业的直播间里,我们都能看到庞麦郎式的生存智慧。这些来自底层的文化生产者,正在用最原始的创作冲动解构着主流审美体系。就像当代艺术家徐冰评价的:"庞麦郎的歌词里藏着中国城镇化进程中数亿农民工的精神密码,那些语法错误恰恰构成了最真实的存在主义文本。"

签约风波将庞麦郎推向了更复杂的商业迷宫。根据天眼查数据,2014年全国新增音乐经纪公司数量同比暴涨237%,但其中73%的企业存活期不足两年。这个野蛮生长的行业里,像庞麦郎这样缺乏法律常识的草根艺人,往往沦为资本游戏的牺牲品。

某头部MCN机构前运营总监向笔者透露:"2014年前后,素人网红的经纪合约普遍存在'阴阳合同'现象。很多公司会设置阶梯式分成条款,前期投入越多,后期对艺人的控制权就越大。"这种商业模式的残酷性在庞麦郎身上显露无遗——当他试图逃离公司的巡演机器时,等待他的是高达200万元的违约金诉讼。

这种困境在直播时代愈演愈烈。以最近爆红的"反诈老陈"为例,其在辞职后的直播中直言:"离开体制庇护后,我才真正理解庞麦郎当年的无力感。"数据显示,2022年全网主播解约纠纷案件数量同比增长65%,其中90%的原告方为经纪公司。这些数字背后,是无数个"庞麦郎"在流量围城中的困兽之斗。

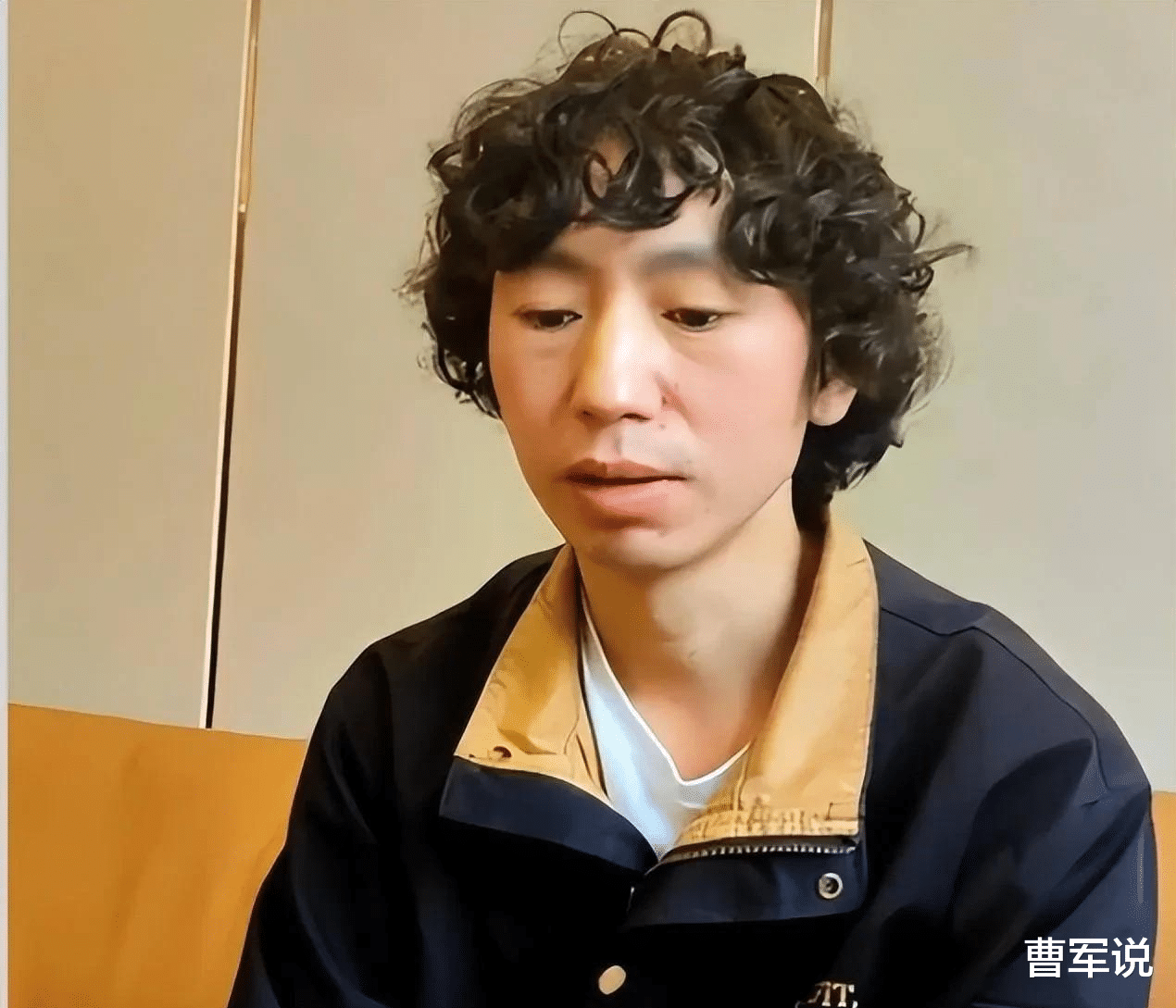

当庞麦郎在采访中说出"我在台湾长大"时,舆论场迅速将其定性为精神失常的典型案例。但神经学专家李博士的研究给出了不同解释:"在持续高强度曝光下,素人网红的现实认知容易出现解离现象。我们跟踪研究的48名突然走红的素人中,有32人出现了不同程度的身份认同障碍。"

这种精神危机在短视频时代更具普遍性。心理学教授张明镜团队的最新研究显示,每天直播超过6小时的主播中,43%存在人格解体症状。当庞麦郎在精神病院里喃喃自语时,数百万小镇主播正在手机屏幕前重复着相似的命运轨迹——他们既是流量经济的受益者,也是其反噬效应的承受者。

值得关注的是,庞麦郎经纪人白晓的"花呗式创业",揭示了另一种当代生存图景。这种民间资本互助模式,在义乌小商品市场、曹县汉服村等草根经济体中广泛存在。白晓们构建的非正规金融网络,既是底层创业者的救命稻草,也埋藏着随时崩塌的风险。

结语:在解构与重建之间当庞麦郎背着十几套衣服再次上路时,他的抖音账号粉丝数正以每天3万的速度增长。这种看似矛盾的现象,恰恰折射出互联网文化的深层变迁:十年前被群嘲的"土味"符号,正在演变为后现代语境下的文化图腾。

在西安城墙根下的即兴演出中,有个细节令人动容——当00后观众跟着《滑板鞋》节奏跳起新学的"陆冲"舞步时,庞麦郎眼中闪过了十年前汉中街头的炽热光芒。这种代际文化的神秘共振,或许正是互联网时代最珍贵的礼物:它既允许我们解构一切崇高,也给予每个普通人重建意义的机会。

站在大明宫遗址公园的星空下,庞麦郎调试吉他的身影与千年历史形成奇妙叠影。这个曾被视为"疯子"的草根歌手,正在用最笨拙的方式书写着属于自己的当代寓言。当《滑板鞋》的旋律再次响起,我们听到的不仅是个人命运的沉浮,更是一个时代集体无意识的回声。