【引言】

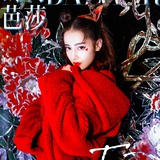

在北京故宫的宫廷档案中,藏着一段鲜为人知的历史趣闻。康熙皇帝在品尝一种来自西域的水果时,因为一时口快,竟然说错了这种水果的名字。按理说,这样的小失误本不足挂齿,但令人啼笑皆非的是,这个"口误"却被大臣们当作圣旨,一直沿用至今。这种水果,你我可能每天都在吃,但叫的却是一个错误的名字。究竟是什么水果让康熙爷也栽了跟头?为何这个错误能延续300多年无人更正?这背后又有着怎样有趣的故事?

【鄯善瓜的前世今生】

说起鄯善瓜,还得从西汉时期说起。在当时的西域,有一个叫鄯善国的小国,就位于如今新疆吐鲁番盆地东部。这个地方可不简单,它正好处在丝绸之路的咽喉要道上。

公元前77年,西汉王朝在鄯善国设立了"戊己校尉",专门负责管理西域事务。当时的鄯善国虽然地域不大,却因其独特的地理位置和气候条件,种出了一种异常香甜的瓜果。

在当时留存的汉简中就有记载:鄯善国每年都要向汉朝进贡瓜果,其中最受欢迎的就是这种金黄色的甜瓜。汉武帝曾亲自品尝后龙颜大悦,还特意赐了"御瓜"的美称。

《西域传》中记载,鄯善国的农民发现,这种瓜的生长有着独特的规律。白天,烈日当空,气温高达四十多度;到了晚上,气温却能降到十几度。正是这种极端的气候,让瓜果在生长过程中积累了大量的糖分。

到了隋唐时期,鄯善瓜更是声名远播。据《新唐书》记载,当时的鄯善一带每年都会派专门的驿使,将新鲜的鄯善瓜快马加鞭送往长安城。为了保证瓜的新鲜程度,驿使们甚至想出了用泥封瓜的妙法。

有意思的是,在敦煌莫高窟的壁画中,就有一幅画描绘了商队运送鄯善瓜的场景:十几匹骆驼排成长队,每匹骆驼背上都驮着两个大筐,筐里装的正是金灿灿的鄯善瓜。

元朝时期,马可·波罗也在他的游记中提到过这种神奇的瓜果。他写道:"在这片土地上,生长着世界上最甜美的瓜,当地人称之为'沙漠之宝'。"

宋朝文人范成大在《西征纪行》中也详细记述了鄯善瓜的特点。他说这种瓜"外皮金黄,纹路如网,肉质细腻,清甜异常"。光是这样的描述,就让人垂涎三尺了。

到了明朝,鄯善瓜的种植技术有了重大突破。当地农民发现,在春分时节播种,到夏至前后收获,瓜的口感最好。他们还总结出了"三分种,七分管"的种植经验,意思是说种瓜容易,但要想种出好瓜,管理工作才是最关键的。

各朝各代,鄯善瓜都是贡品中的珍品,但它真正改名换姓,还得等到康熙年间那场意外的"口误"。这个金灿灿的小瓜,究竟是如何摇身一变,成了如今人尽皆知的"哈密瓜"呢?

【康熙与哈密国的渊源】

康熙十八年春,一支浩浩荡荡的进贡队伍从西域出发,朝着京城进发。这支队伍的领头人,正是哈密国的国王阿布都拉。

在清朝的藩属国中,哈密国的地位颇为特殊。这个小国虽然地处边陲,却是连接中原与西域的重要门户。自康熙即位以来,哈密国每年都要向朝廷进贡三次,其中最受康熙青睐的,便是当地独特的瓜果。

哈密国的进贡,与其他藩属国大不相同。据《清宫廷档案》记载,康熙十年时,阿布都拉的父亲首次向清朝进贡时,就带来了一份特殊的礼单:除了传统的玉器、毛毯,还特意准备了一车精心挑选的瓜果。

这份礼单让康熙格外重视。他在当年的朱批中写道:"西域诸国,以哈密最近,其贡物亦最精美。"从此,哈密国的贡品便在众多藩属国中脱颖而出。

康熙对哈密国的青睐,还体现在政策上的特殊优待。《清史稿》记载,康熙二十年,朝廷专门颁布了《哈密互市章程》,允许哈密商人自由进入内地贸易,这在当时可是破天荒的先例。

不仅如此,康熙还破例允许哈密国的使臣每次进京时,都可以带着当地的瓜果。按照惯例,藩属国进贡是有严格时令的,但哈密国却获得了这项特权。

在《清宫起居注》中,还记录了一个有趣的细节。有一年冬天,哈密使臣带来了特制的陶罐,里面装着经过特殊处理的瓜果。康熙尝过之后,连连称赞:"此瓜虽经千里之遥,却仍保持本味,实属难得。"

为了答谢康熙的恩宠,哈密国更是使出浑身解数。他们发明了一种特殊的保鲜方法:将新鲜瓜果用细沙包裹,再装入特制的木箱,既能保持水分,又不会压伤。这个方法后来还被记入了《清宫造办处档案》。

但进贡之路并非一帆风顺。康熙二十五年,西域发生大旱,哈密国的瓜果欠收。按理说这年该免去进贡,但阿布都拉却派人四处搜罗,硬是凑齐了一批上等瓜果,还特意在进贡礼单上注明:"此瓜虽经旱年,然甘美不减。"

正是这种特殊的君臣关系,为后来那场著名的"口误"埋下了伏笔。但谁能想到,一个小小的藩属国,竟然因为一次进贡,在中国历史上留下了如此深远的印记?

在哈密国送来的众多瓜果中,有一种来自鄯善的甜瓜最让康熙惦记。每到瓜熟的季节,他总要特意询问:"哈密的瓜可到了?"这一问,却让众人都把这瓜当成了哈密出产的了。

【意外"改名"始末】

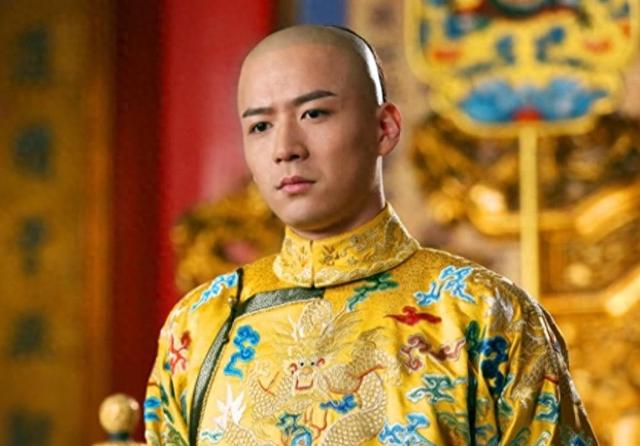

康熙二十七年夏,一个看似平常的早朝,却因为一个小小的口误,在历史上留下了一段趣闻。

那天一大早,哈密国的使臣就在午门外等候觐见。按照《清宫廷档案》记载,这批贡品中有一种来自鄯善的瓜果,是特意挑选出来的上品。

御膳房的记载显示,这批瓜果经过了层层筛选。先是由御膳房专门的"品瓜太监"检查品相,然后又由负责饮食安全的太监试吃,最后才能呈到御前。

当天的朝会结束后,康熙破例让哈密使臣留下,亲自品尝这批贡瓜。《起居注》中记载了这个场景:康熙坐在乾清宫的御座上,身边站着几位心腹大臣,其中就包括当时的礼部尚书明珠。

御膳房将瓜呈上来时,还特意附上了一份说明,详细记录了这批瓜的来源和特点。但康熙似乎并没有仔细看这份说明,直接拿起一块瓜品尝起来。

在场的大臣张英在他的《朝事记闻》中记载了当时的情景:"陛下尝瓜甚喜,连连点头。忽问此瓜从何处进贡,使臣答曰哈密国所进。陛下遂道:'既是哈密国进贡,就叫哈密瓜罢。'"

这个称呼一出,在场的大臣们面面相觑。据当时的奏折记录,礼部侍郎张廷玉还试图纠正:"陛下,此瓜原产鄯善,名为鄯善瓜。"但康熙已经沉浸在瓜的甘甜中,似乎没有听到这句话。

御膳房的档案中还保留着一份有趣的记录。当天晚上,御膳房就收到了一道口谕,要求以后进贡的瓜果清单上,都要写上"哈密瓜"这个名字。

这个突如其来的改名,在朝中引起了不小的波动。礼部的官员们一时不知该如何处理,毕竟这涉及到进贡的规制。最后,还是明珠拍板:既然是皇上钦定的名字,那就这么用吧。

这个决定很快就传到了民间。京城的水果商贩们最先响应,纷纷将店铺里的鄯善瓜改称哈密瓜。据当时的笔记《帝京杂记》记载,不出半年,"哈密瓜"这个名字就在京城传开了。

康熙本人或许没想到,自己的一句无心之言,竟然能产生如此大的影响。御膳房的记录显示,在之后的几年里,康熙每次品尝这种瓜时,宫中太监们都会恭敬地称之为"哈密瓜",完全不提"鄯善瓜"这个原名了。

而在民间,这个新名字的接受程度更是出人意料。《京师市井志》中记载,当时的果农们认为,"哈密瓜"这个名字比"鄯善瓜"更容易记,更好叫,于是纷纷跟着改口。就这样,一个皇帝的口误,竟然成了一个流传数百年的专有名词。

【名称沿用的历史渊源】

康熙的这次口误之后,"哈密瓜"这个名称在清宫档案中频繁出现。《清宫造办处活计档》中记载,从康熙二十八年开始,进贡清单上的"鄯善瓜"一词就彻底消失了,取而代之的是"哈密瓜"。

这个变化还影响到了朝廷的其他文献。在《钦定大清会典》中,专门增加了一条关于"哈密瓜"进贡的规定,详细说明了进贡的时节、数量和品质要求。这份官方文献的修改,等于是给这个新名称盖上了朝廷的印章。

有趣的是,雍正继位后,似乎也不知道这个名称的由来。在雍正元年的一份谕旨中,他还特意询问大臣:"何以此瓜称作哈密瓜?"当时的礼部尚书也只能含糊其辞,说这是"旧例"。

到了乾隆时期,"哈密瓜"这个名称已经完全定型。乾隆皇帝在《御制诗集》中就有一首《咏哈密瓜》,诗中写道:"西域进贡岁时新,金瓜玉瓜总相因。"这首诗更是为这个名称增添了几分文化色彩。

《四库全书》中也收录了多篇关于哈密瓜的文章。其中一篇《物产志》详细记述了这种瓜的特点,却完全没有提到它原本叫"鄯善瓜"的历史。

随着时间推移,这个名称开始在民间文献中广泛传播。嘉庆年间的《帝京岁时记》中记载,每到夏季,京城街头就会出现叫卖"哈密瓜"的商贩,他们甚至编了顺口溜:"金瓜玉瓜哈密瓜,一口香甜透心窝。"

道光年间的一份《京城市井笔记》更有意思,它记录了一个小插曲:有个老商贩还记得这瓜原本叫"鄯善瓜",但当他这样叫的时候,却没人知道是什么东西,最后只好改口叫"哈密瓜"。

这个名称甚至影响到了外国使节的记录。英国使团来华时的笔记中就提到:"中国人极为推崇一种来自西域的瓜果,称之为哈密瓜(Hami Melon)。"

咸丰年间的《海关征税册》中,"哈密瓜"已经成为一个固定的税目。这说明这个名称不仅在民间通用,还进入了正式的政府文书。

同一时期的《农事月令》也完全采用了这个称呼,书中详细记载了哈密瓜的种植方法和收获时节,完全看不出这个名字其实源于一个口误。

到了清朝末年,连当地的鄯善人都开始用这个名字了。光绪年间的《新疆志》记载,当地人说:"此瓜虽产自鄯善,但既然皇上赐名哈密瓜,我们也就这么叫了。"

【现代考证与启示】

在20世纪80年代,考古工作者在新疆吐鲁番的一处汉代遗址中,发现了一批珍贵的简牍。这些简牍中,有一份特别的记录引起了专家们的注意:上面详细记载了"鄯善瓜"的种植方法和运输路线。

这份简牍的发现,为"哈密瓜"的前身提供了确凿的考古证据。根据简牍记载,早在汉代,鄯善一带就已经形成了成熟的瓜果种植体系。当地人还开发出了独特的储存技术,用湿沙包裹瓜果,使其能在长途运输中保持新鲜。

1992年,在敦煌莫高窟的壁画修复工作中,专家们发现了一幅特别的壁画。画中描绘了商队运送瓜果的场景,瓜农们正在将金色的甜瓜小心翼翼地装入特制的木箱。壁画旁的题记清晰地写着"鄯善良瓜"四个字。

2001年,历史学家张志新在整理清宫档案时,发现了一份有趣的文书。这是一份康熙二十七年的御膳房采购清单,上面详细记录了当年进贡瓜果的品种和数量。特别的是,这份清单上同时出现了"鄯善瓜"和"哈密瓜"两个名称,而且还用红笔做了更改,将"鄯善瓜"划掉,改成了"哈密瓜"。

近年来,语言学家通过研究发现,"哈密瓜"这个名称的流传过程,实际上反映了清代官方语言对民间用语的影响力。一份统计显示,在清代中期的文献中,"哈密瓜"这个称呼的出现频率是"鄯善瓜"的十倍以上。

2010年,新疆农业科学院的研究人员通过DNA分析证实,现代哈密瓜的基因特征与古代鄯善地区出土的瓜籽完全吻合。这个发现从科学角度证实了哈密瓜的原产地确实在鄯善一带。

有趣的是,在今天的新疆民间,还流传着一些关于这个名称由来的传说。有的说是因为哈密的气候特别适合种瓜,有的说是因为哈密商人经营有方。但是通过史料考证,这些说法都不够准确。

2015年,在故宫博物院的一次文物修复中,专家们在一个清代御用瓜盒上发现了一行小字,上面写着"鄯善御瓜"。这个发现表明,即使在"哈密瓜"这个名称广泛流传后,宫中可能仍然保留着这种瓜的原名。

这个名称变迁的过程,也引起了国外学者的关注。日本学者山田健一在研究中指出,类似的食物改名现象在东亚历史上并不罕见,但能够持续这么长时间、影响这么深远的却不多见。

最近的研究还发现,在一些古老的新疆农家,老一辈的农民依然保留着一些特殊的种植技术,这些技术与历史文献中记载的鄯善瓜种植方法惊人地相似。这种农业文化的传承,跨越了数百年的时光,一直延续到今天。