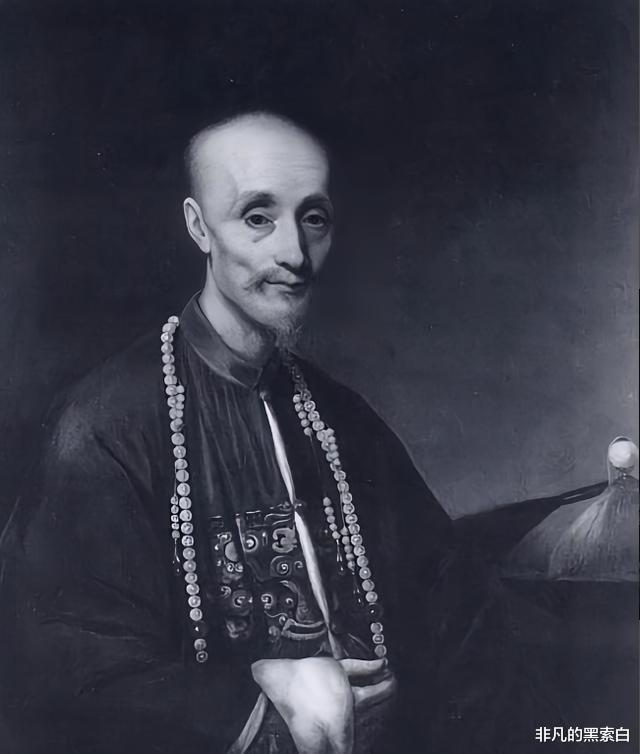

1842年12月底,那时候全球最有钱的人伍秉鉴,心里头有点不是滋味,就给远在大洋彼岸美国马萨诸塞州的好朋友写了封信,信里头提到了想出国定居的念头:

要不是我年纪已经不小,身体受不了长途跋涉和适应新环境的辛苦,我还真挺想搬到美国去住的。

这一年,伍秉鉴已经73岁高龄,按理说早该享受清福,安度晚年了,可他咋就动了要移民的念头呢?

说白了,就是吸血虫吸足血后,肯定会遭到报应的。

伍秉鉴就是这样一个人。

【01】

隆庆年间开放口岸后,这个让外界进来的政策就一直没变过。明朝和清朝都因此尝到了好处,在跟外国的买卖中赚了不少钱,一直都是咱们卖得多买得少,赚了不少差价,导致好多白银都流进了中国。

说到底,咱们中国的货品那可是相当有拼劲儿,像那高档的绸缎、精致的瓷器,还有那香喷喷的茶叶,全都是全球各地,特别是欧洲朋友们的心头好。

康熙年间,清朝在广州港口搞了个“十三行”,这其实就是个专门卖洋货的店,不过它比较特别,是官方和商人一起管的,算是半个官方、半个商人的外贸独家买卖。

跟别的商行比起来,十三行做外贸赚的钱,清朝皇帝会直接抽走差不多一半。

有了皇家的支持,十三行的买卖火得不行,好多大富豪都眼馋,想往里钻。但朝廷门槛高得很,规矩严严密密的,一般人根本够不着边儿。

1757年的时候,乾隆皇帝下令搞了个封闭政策,把全国大部分港口都给关了,就只留了个广州港,让外面的人和咱们做买卖。

广州,作为全国独一无二的港口城市,吸引了全国各地的商人纷纷前来寻求商机。那时候,大家都知道,只要能迈进十三行的大门,成为享有特权的商人,那么这个家族注定会一飞冲天,名声大噪。

伍秉鉴的老爸伍国莹是个挺厉害的生意人,他拼劲全力,最后成功进了十三行,从那以后,伍家就开始风光起来了。

1792年的时候,伍秉鉴他二哥伍秉均搞了个怡和洋行。但那时候,伍家在十三行里头可没啥大地位。

1801年的时候,伍秉均年纪轻轻的就去世了。伍秉鉴呢,因为他是家里最能干的人,所以就接手了家里的生意。

那时候,十三行里做买卖的商号其实没几家,但它们把控着整个国家的对外贸易大权。这样一来,伍秉鉴算是撞上了好时机,能不能成功,关键就看他怎么打理生意了。

伍秉鉴真是个天生的生意精,脑袋瓜子特别灵光,还特别会做人。他一接手家族生意,立马就亮出了三招杀手锏:先是跟那些当官的搞好关系,让他们帮忙照应着;接着跟那些外国商人打成一片,找机会合作;最后还跟同行的其他商家抱成团,一起发展。

那时候,商家们之所以要巴结官员,是因为十三行归粤海关管,做啥生意都得官府点头才行。要是能得到官府的青睐,那做起买卖来可就顺畅多了,能捞到不少好处。

伍秉鉴这方面确实有一套,他不仅跟广东那些地方官相处得很融洽,跟朝廷里不少高官也是走得很近。

由于这个机遇,伍秉鉴成功地将业务版图大幅扩张,导致怡和洋行在十三行中的排名迅速攀升,财富也以惊人的速度累积起来。

说到跟外商处好关系和跟同行抱成团,这两点其实挺容易懂的。作为一个商人,想在这行里站稳脚跟,就不能到处得罪人,得尽量多交朋友,毕竟朋友多了路好走嘛。对于伍秉鉴来说,多交朋友就是他赚钱的好方法。

在和人打交道还有做生意的时候,伍秉鉴特别聪明,他知道要又给人恩惠又让人敬畏,还愿意让别人占点便宜,这样他就能管住其他商人,让他们都支持他。

比如说吧,要是有个商人做生意做砸了,亏了本或者眼看就要倒闭,伍秉鉴可不会落井下石,想着法子去兼并人家。相反,他会借钱给那商人,让他能转个弯,挺过这个难关。

根据数据显示,伍秉鉴出手大方,借给其他商家的银子加起来超过了200万两。这手笔之大,让那些资金不太充裕的商家对他佩服不已,都抢着要跟他一起做生意。

在和外国商人打交道时,伍秉鉴的做法有不少地方挺值得咱们借鉴。

说说英国东印度公司吧,伍秉鉴他老爹还在的时候,这家公司就已经和伍家有了生意上的交集。后来,它们逐渐变成了伍家最铁的生意伙伴之一,每年双方都能做成好几百万两白银的买卖。

伍秉鉴很看重和英国东印度公司的交情,他不仅拿钱投资,还在公司资金短缺时,主动伸出援手借钱给他们,成了他们最大的债主。

伍秉鉴待人真诚,出手阔绰,因此赢得了英国东印度公司的深深信赖,他们几乎所有的生意都只和他一个人做,十三行里的其他商家只能在一旁看着,没法插手。

听说啊,英国东印度公司的那些大佬们,每次在广州忙完生意,转头去澳门歇脚的时候,都会把大堆的银子、金子,还有存款啥的,一股脑儿交给伍秉鉴看着。这事儿,一看就知道他们关系铁得很。

这里有个故事,能更好地展现伍秉鉴在冷酷的商业世界里,是多么富有人情味。

一回,有个名叫索萨的美国波士顿生意人,在波士顿做买卖没做好,结果欠了怡和洋行7.2万银元。由于一直没法还钱,最后还被粤海关给拦下,不许他离开中国了。

伍秉鉴一听说这事儿,立马就去找了索萨。他当面把那张借条给扯了个稀巴烂,然后跟索萨说:

你是我认识最久的老伙计,也是最实在的那个人。可惜运气不太好,人生嘛,总是有高有低。他急着要回国,那钱就不用再提了,不用还了。

那时候,索萨被深深打动,眼泪不自觉地滑落,他暗暗许诺,日后只要有机会,绝对还要和伍秉鉴合作。

之后,索萨重新站了起来,又一次跑到广州去做买卖,这次他挑中的合作伙伴,唯独伍秉鉴一个。

跟索萨做买卖,伍秉鉴可真是赚大发了,拿到的好处远远超过了他之前免去的那7.2万银元债务。

伍秉鉴在官场上有好多熟人,跟外国人做生意也很在行,而且他把手底下的生意管理得特别好。就因为这些,他在1807年被选为了十三行里的头号大商人。

【02】

伍秉鉴在把自己的老本行生意做得稳稳当当的同时,也开始琢磨着往别的赚钱行当里试试水。他瞅见美国那边铁路建设正搞得热火朝天,心想这肯定是个赚钱的好机会,于是二话不说,大手一挥,买了好多美国的铁路债券。这一波操作下来,他的钱袋子又鼓了不少。

伍秉鉴把眼光投向了美国的保险领域,跟美国人有大量的生意往来。他讲究信用,交货准时,品质也靠谱。虽然他的价格偏高点,但美国人还是愿意和他合作。

得说说伍秉鉴做的一件挺厉害的事儿,他栽培出了一位美国铁路界的大佬,此人便是约翰·穆瑞·福布斯。

1829年那会儿,福布斯到了广州,那时候他还只是个学泡茶的小徒弟。后来,他有幸认了伍秉鉴做干爹,从这以后,他的运气就好了起来,逐渐发达。

1837年那会儿,24岁的福布斯带着伍秉鉴给他的50万大洋回了美国。他一股脑儿地把这些钱全砸进了修铁路的事儿上。经过十多年的打拼,他终于成了美国修铁路的头号大佬。

伍秉鉴通过福布斯的关系,成功进军了美国铁路行业,结果赚了一大笔钱。

大概在1834年左右,伍秉鉴给自己的家产算了个大概的数,他手头有的钱、债券、地、房子、店铺,还有存货这些加一块儿,竟然有2600多万两白银那么多。

你得明白,那时候清朝一整年的钱袋子收入也就4000万两白银,所以伍秉鉴那财富,简直能跟国家比肩,西方人更是把他看作那时候的全球头号富翁。

除了伍秉鉴,还有五位中国人同样名列榜单,他们依次是成吉思汗、忽必烈、刘瑾、和珅以及宋子文。

这六个人嘛,成吉思汗和忽必烈,那都是当过皇帝的大佬,他们靠打仗、抢东西来攒钱。刘瑾、和珅这俩,一个是太监头子,一个是朝廷大官,都是靠着手里的权力捞钱。宋子文呢,他以前是中华民国的管钱袋子的大臣,他的钱也多半是从权力那儿来的。唯独伍秉鉴,他是个正经商人,财富全是自己打拼出来的。

伍秉鉴,钱财多得数不清,算是那时候中国,甚至全世界都知名的大人物,可他还是很看重讲信用和东西的质量。

十九世纪中期,那时候十三行里,有好些商人都在往美国卖茶叶,不过要说品质顶呱呱的,还得数伍秉鉴的。美国那边的商贩,只要手上有贴着“怡和行”标签的茶叶,那价格就能往上飙一飙。为啥呢?因为美国的老百姓啊,都认准了这怡和洋行的茶叶,觉得它就是最好的。

伍秉鉴打造的那个商业王国,在当时那可是全球范围内都相当有分量、名声在外,影响力杠杠的。

伍秉鉴不仅自己赚成了世界首富,还帮着十三行的其他商人变成了大富翁。像潘有度、卢观恒还有叶上林,他们都是十三行里家产超过千万两白银的大佬,跟伍秉鉴一起被人们叫做“广州四大财富巨头”。

那些跟伍秉鉴做买卖的外国朋友,由于拿到了质量上乘的货物,好多人都变成了他们国家里的大富翁。就像之前说到的那位福布斯,就是这样发家致富的。

【03】

写到这儿,得提个转折了。

然而,说到底,伍秉鉴终究是个生意人。在古时候,人们讲究士农工商的排序,商人被归为社会最下等,是最不起眼的一群人。就算他成了全球最有钱的人,这一点也不会改变。

广州十三行虽然在全球名声大噪,但实际上只是大清帝国庞大体系里的一小撮,起不了啥大作用。在那些大清官员面前,他们表现得特别低三下四,就连欧美人瞧见了,也都忍不住直叹气。

那会儿,有个美国佬跑到广州来做生意,跟伍秉鉴还有一些清朝的大官都挺熟。他聊起过这么一件事:“十三行那些做生意的,就算是碰到芝麻绿豆大的小官,也是低头哈腰,有的甚至还吓得直哆嗦,真是匪夷所思啊!”

英国佬摩尔对中国商人的那种觉得自己不行的心态挺有感触,他讲过这样一句话:

在海关老大面前,他们都是些大官,那些商人呢,每次都得跪下磕头,连连叩拜。就算哪个高官心慈手软,让他们起来了,他们也不敢抬头,眼睛连对方官服第九颗扣子都不敢超过。要是谁敢疏忽了这个规矩,那可就惨了,会被狠狠地乱棍伺候,就像对待一个普通的轿夫一样,绝不手下留情。

摩尔讲,做生意的人的视线得保持在当官的第九颗纽扣以下。咱都明白,第一颗纽扣在衣领那儿,第九颗呢,都快到最底下了。这不是说,商人得把腰弯得快贴地上了嘛?

清朝时期,商人们的处境可想而知,在那些当官的眼里,他们简直就像是一脚就能踩死的小蚂蚁,卑微得不得了。

为了填补那份自卑感,伍秉鉴出钱买了个三品的官职,能穿上官服,但这只是个空头衔,没啥实权。他安排大儿子伍受昌跟着自己做买卖,而让二儿子伍崇曜去考科举,结果他真考上了秀才,后来还被赏了个举人的身份。

这些做法让伍家的势力更稳固了些,可家族的等级制度还是老样子,没变多少。所以,他们最终还是没能躲过清政府和那些官员的压榨。

为了保住自己的贸易独家权力,十三行的商人们得被迫掏腰包支持各种名目的捐款。比如说,哪个地方洪水泛滥或者干旱了,还有边疆要打仗缺钱了,朝廷立马就会把目光转向十三行。

从1800年到1843年间,伍家慷慨解囊,捐出的白银高达1600多万两,这还没算上给皇家的贡品,还有跟官员们日常的人情开销,比如打点关系、送礼这些。

显然,伍秉鉴在积累财富的过程中,也得不断向清政府和地方官交上不菲的“保护费”。要是没了这些额外的负担,伍家的钱袋子估计能鼓得更多。

没问题,其实话说回来,就算情况就这样,伍氏家族照样能攒下不少钱,毕竟他们得到了稳稳当当发展的好机会。

1826年的时候,已经59岁的伍秉鉴决定不干了,他把家里的买卖交给了大儿子伍受昌来打理。

1931年的时候,伍受昌接了英国人的一个请求,想让清朝政府点头,让英国商会在珠江岸边建个码头。可没想到,当时管广东的巡抚一听,火冒三丈,骂他背叛国家,还说要他的命。伍受昌一听,吓得腿都软了,直接跪在地上,不停地磕头求饶。

如果不是海关监督私下里收了伍家不少好处,站出来为伍受昌美言了几句,伍受昌那天可能就没那么容易过关了。

这件事过后,伍受昌深受打击,身体每况愈下,最终在1833年离世。这时,伍崇曜还在北京求学,没办法只能赶回家来接管家族生意。但他没啥商业经验,所以,年迈的伍秉鉴只好硬着头皮出面,帮他稳定局面。

【04】

之前说过,广州的十三行因为清朝实行的封闭政策,意外地获得了独家经营对外贸易的权利,结果就攒下了好多好多的钱。

在那个最风光的时候,潘有度、卢观恒、伍秉鉴和叶上林这四个人,富得流油,他们的钱加起来,比清朝朝廷的金库还要鼓。

随着国际贸易的扩张,那些外国佬越来越眼馋清朝的钱袋子,不再觉得清朝只开一个口岸就够了,也不再满足于跟清朝只做正经买卖。他们开始逼着清朝多开几个口岸,还偷偷地向清朝贩卖鸦片,想捞一大笔横财。

清朝那会儿,有个叫十三行的机构,他们是专门跟外国做买卖的中间人。不仅如此,他们还管着海关的活儿,就是说,得盯着那些洋人的货物,确保没问题,还得给在广州的洋人行为打包票。

说白了,有好处就有风险,这就是事情的真相。

要是老外规规矩矩地做正当买卖,那大家都能和平共处,可要是老外不规矩咋办?

外国人想把鸦片带进清朝,经常会在茶叶里偷偷塞鸦片,这种做法就是非法的私运。

伍家父子心里头其实明镜似的,清楚那档子事儿,可他们没辙,为了糊口,也不敢插手。这事儿背后有广东那些当官的睁一只眼闭一只眼,他们跟洋鬼子勾结在一起,合伙干着走私鸦片的勾当。

1939年,伍家因为啥也没做,最后吃了个大亏,真是让人痛心。

这一年,林则徐跑到虎门去销毁鸦片。伍秉鉴呢,因为他在官场上有人脉,所以提前就知道了这事儿。他心里头七上八下的,挺不是滋味。于是,他赶紧吩咐自己的第五个儿子伍绍荣,让他去告诉那些洋人,让他们快点把装鸦片的船开走,先躲一躲风头。

不过,那些外国人觉得跟清朝的大官们处得挺融洽,觉得这次清政府禁烟就是装装样子,因此心存侥幸,只是把船悄悄开到了大屿山南边躲了起来。

林则徐可不是个能轻易被骗的人,他很快就找到了那艘船。这下可好,伍秉鉴参与走私鸦片的事儿,就被当作铁证了。

没多久,林则徐就把十三行的那些商家叫来,当着大伙儿的面,严厉批评伍秉鉴掩护鸦片走私的事儿。他接着就下命令,把伍秉鉴的官帽给摘了,换成枷锁戴上,还把伍崇曜给抓起来关进了大牢。

最终,林则徐决定不杀伍秉鉴,而且还放了他。不过,经过这一遭,已经七十多岁的伍秉鉴面子全丢了,之后再也没法在同行面前挺直腰杆。

老外爱碰运气,伍秉鉴也一样,他虽说拦不住鸦片偷偷运进来,但给那些卖鸦片的通风报信,这事确实做得不对。

而且,在这次事情里头,伍秉鉴被他的合作人给坑了。

事情是这样的,林则徐把伍秉鉴抓了起来,目的是想让他去说服鸦片商人颠地,让颠地自己跑去自首。伍秉鉴给颠地写了封信,信里哭得稀里哗啦地求颠地,说如果颠地不来,他自己就没命了。但颠地呢,压根儿就没把这事放在心上。

伍秉鉴砸了大价钱买了个三品官帽,但这官帽没给他带来啥实权,更挡不住别人动他的钱和面子。他豁出去性命去信任的那些外国商人,到了紧要关头,也把他给卖了。

这两种感觉混在一起,让他心里挺不是滋味。

【05】

林则徐为了让那些外国人交出鸦片,他决定把伍崇曜给放了,好让伍崇曜去催促外国人行动。

这让伍崇曜感到非常棘手,因为如果不得罪那些洋人,那以后他们的生意还怎么继续下去呢?

结果,伍崇曜悄悄给那些外国人提供了吃的喝的,而且在他们上交了鸦片后,他还自己掏钱补偿了他们的鸦片钱,就为了跟他们保持良好关系。

虎门烧烟那事儿一完,那些老外就火了,开始对清朝使劲儿施压。没多久,第一次鸦片战争就爆发了。清朝政府一看这架势,吓得不行,为了能让老外消消气,居然把林则徐的官职给撸了。

战争一开打,英国那些军舰立马就把珠江口给堵上了。七十一岁的伍秉鉴吓得腿都软了,他一方面怕自己的小命不保,另一方面也怕英国佬会逼着清朝开放别的港口,这样一来,广州港独霸的局面就没了,他的生意肯定也要受影响。

伍秉鉴这人挺精明,他拿出一大笔钱来支持清朝的军队,就盼着清军能把英军给打败。

伍秉鉴一听清政府想和英国和谈,他就跟伍崇曜一块,跟那些主张投降的人搅和到一起去了,还成了跟英国谈判的带头人。

清朝眼看就要打不过了,这时候对伍氏家族来说,最好是想法子跟英国搞好关系,能保住多少利益是多少。

1941年5月份,英国军队一路打到了广州城下,这时候伍崇曜站出来,跟英国军队商量和谈的事儿。经过一番谈判,两边最后签了个《广州合约》。按照合约,英国军队得退到虎门炮台那边去,清军呢,也得从广州城外头撤走六十里地,还得给英国军队600万银元当军费。

那时候,有个广东的大官给道光皇帝写了封信,里面讲了这样一段话:

鸦片战争是因为广东的销烟事件爆发的,但奇怪的是,战火并没有在广东烧起来。这背后的原因,跟十三行商馆里存着好多外国公司的钱财有很大关系。

道光帝对此大为恼火,十三行已经赚得盆满钵满,却还跟外国人串通一气,现在是他们该为国家做点贡献的时候了。

不久,皇上的命令就到了,让十三行拿出200万银元来赔给英国军队。结果,伍秉鉴一个人就掏了最多的钱,整整110万银元。

1842年,鸦片战争让清朝吃了大败仗,最后只能签字画押,认了《南京条约》这个亏。按这条约,清政府得给英国赔上2100万银元,算成白银就是1470万两,这可真是天文数字啊。

这时候,清朝的国库里头只剩下700万两银子,这么点儿钱哪儿够啊,这可咋整?

道光皇帝脑子一转,又琢磨起了十三行,随即颁发了一道新旨意。结果呢,伍家没办法,只能交了100万银元出去。行商公所那边也认了,拿出134万银元。剩下的行商们,则被分摊了66万银元的费用。

吴伍秉鉴算了一下,这次战争他大概赔了200万两银子。虽说这笔钱数目不小,但跟他2600万两银子的总资产比起来,还不至于让他元气大伤。

然而,伍秉鉴对清朝一再的剥削感到非常恼火,心里积压已久的怒火,眼看就要爆发出来了。

伍秉鉴最怕的事儿到底还是来了。清朝打了败仗后,英国不依不饶,硬是让清朝把厦门、福州、宁波、上海这些地方给开放了,好让他们来做生意。

五通商口岸的确立,让外商在中国做生意的方式有了大变样。《南京条约》一出,之前外商非得通过十三行来做生意的规定就没了,这样一来,十三行那些垄断的好处就彻底没了影儿。

这样一来,伍家就失去了政治后台和行业里的独家掌控,他们首富家族的光环,也很快就消失得无影无踪了。

这事儿一闹大,伍秉鉴立马就明白了,他们家在清朝是没啥奔头了。他赶紧想办法,把一部分买卖扩展到国外,还在那儿投了些资。这样一来,做国内的生意就不再是他们家的唯一出路了。

伍秉鉴的谋划确实取得了成效,但他心里明白,家族已经回不到往昔那种鼎盛状态了。

伍秉鉴现在心情低落到了极点,脑子里转悠着要移民的念头。可无奈的是,他岁数不小了,再加上当前的情况不允许,这移民的事儿最终还是没能落实。

1843年,74岁的伍秉鉴离开了人世,但他的家族传奇还在继续。他的儿子伍崇曜,后来得到了清朝政府的重用,当上了“洋务委员”。他的主要任务就是和外国人打交道,而且在那个过程中,他参与推动了不少对咱们国家不太公平的条约的签订。

圆明园遭劫之时,伍崇曜跑去跟英法联军谈判求和,后来还混成了番禺那傀儡政府大佬身边的红人,给联军帮了不少忙。

伍崇曜过世后,老百姓给他贴上了“大卖国贼”的标签,并且对此感到十分解气,纷纷表示高兴。

伍氏家族的故事,说白了就是因洋人兴起,也因洋人没落。伍秉鉴这家伙,靠着垄断贸易赚了大钱,就像个吸血虫一样。但等他吸饱了,就被反咬了一口,最后自己的血也被别人吸干了。

就算伍秉鉴是首富,但在他生活的那个混乱年代,他也只是个没法自己做主的小人物罢了。