1950年,身在抚顺战犯管理所的溥仪听到了抗美援朝的消息。

他激动异常,当即跑到看守面前撕开衣服,从里面掏出一物,说道:

“我自愿上交此物。”

看守在看清溥仪手中的物品后大吃一惊,溥仪究竟上交了什么呢?

皇帝到战犯

1945年,日军败势愈发明显,溥仪的伪满洲国也即将崩塌。

与此同时,苏联红军的东进也为溥仪带来了新的困境。

溥仪面临着前所未有的抉择——是投降苏军,还是和日军一同逃亡。

溥仪知道,若是选择投降苏军,那就相当于投降八路军,自己可能会被处以极刑;而若是随日军逃往日本,他也难免被作为罪犯处置。

为了保住性命,他最终还是选择了跟随日军,打算乘坐日军准备的飞机飞往日本。

逃亡的列车穿越东北的茫茫原野,溥仪坐在火车上,身体与灵魂都早已疲惫不堪。

然而,在逃亡的第五天,广播中传来了一个震耳欲聋的消息:

“日本宣布无条件投降!”

溥仪听到后呆愣当场,不禁为自己的未来担忧。

而他的担忧很快就变成了事实,当他准备乘坐飞机时,被赶来的苏联红军抓捕。

苏军的突然出现,让溥仪顿时心生恐惧。

他认为自己已经被八路军抓住,注定会面临惨烈的审判。

要知道,他在选择跟随日军逃亡时,相当于再次在历史中做出了错误选择,溥仪认为这次等待他的必定是严惩。

就在他浑身颤抖,几乎要昏倒时,一名苏军士兵用中文告诉他:

“我们已经进入了苏联境内。”

溥仪意识到自己并未落入八路军之手,苏联是将他作为战犯软禁,而非作为敌人处理,慢慢冷静了下来。

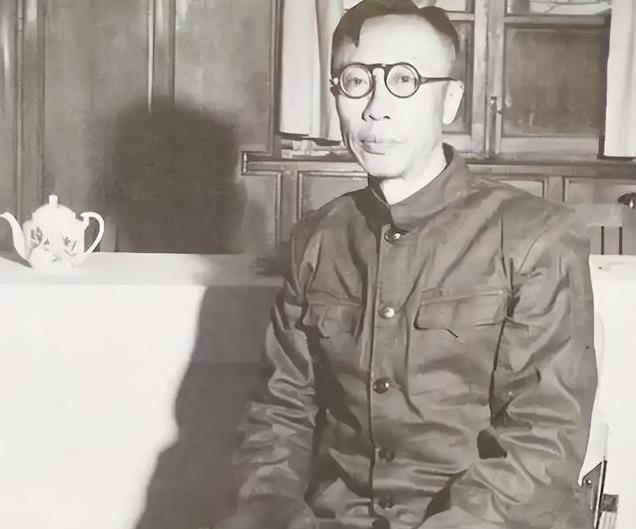

苏联的战犯管理所对溥仪保持着一定的优待,他并没有像普通战犯那样遭遇酷刑。

然而,溥仪始终无法摆脱自己“皇帝”的身份,即使身处监狱,他依旧习惯了被供奉的生活,仿佛一切都与他无关。

在他心中,始终有一个无法抹去的痕迹,那就是曾经的荣耀和尊严。

即使在这片陌生的土地上,他依然想着复辟,想着有朝一日能重新坐上那个属于他的宝座。

不久后,苏联政府决定让他回到中国,接受新中国的审判。

听到消息后,溥仪再次害怕起来。

为了减轻这种心理压力,他甚至一度产生过自杀的念头,在火车上的厕所里,他准备结束自己的生命。

然而,在那一刻,管教人员及时发现了他的异常,阻止了他的自杀企图。

被救回来后,溥仪满心忐忑,等待着未知审判的到来。

回国接受审判

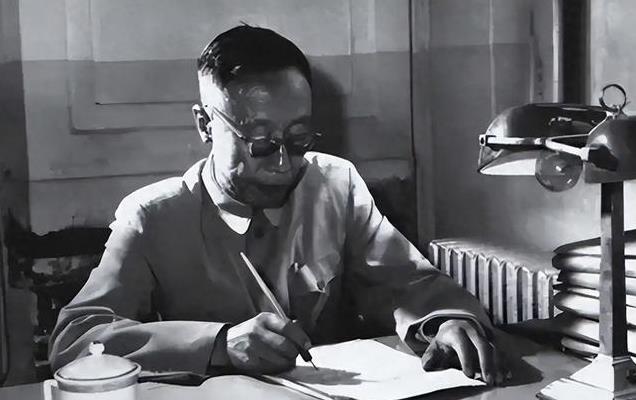

1950年8月1日,溥仪回到中国,被关押在抚顺战犯管理所。

在这里,溥仪失去了曾经的“皇帝”光环,从皇宫的尊贵步入了普通百姓的生活,衣食起居都要靠自己打理。

这一切对溥仪而言十分新奇,在过去的岁月里,他的生活总是由他人安排,所有的需要都有宫人们一一准备好。

而现在,这个曾经至高无上的“皇帝”,不得不亲自面对一切,自己洗衣、做饭,甚至开始适应那些粗糙的食物。

在这片与外界隔绝的地方,溥仪内心的变动也悄然发生。

原本,他对于这些事物有着深深的排斥与不屑,认为这与“皇帝”身份不符。

但慢慢地,溥仪感受到了一种从未有过的成就感。

每当他用自己双手清洗一件衣物,或是自己动手做出一顿简单的饭菜,他总能体会到一股从心底涌来的踏实感。

这些平凡的日常中,溥仪逐渐意识到,自己所追求的并非复辟帝位,而是走出内心深处的囚笼,真正拥有自己的生活。

曾经,他以“皇帝”的身份自居,所有人的存在似乎都只是为了服从与侍奉他,然而如今,他却只能独自面对过去的一切,不再有任何人来为他承担责任。

他开始深刻反思自己的一生,反思那段曾经让他引以为傲的“皇帝梦”,那一切早已变得遥不可及。

在之前的日子里,他总是借着“被迫”的身份为自己辩解,认为自己只是个傀儡,无法掌控局面。

而经过改造,他看清了所谓的“强迫”只是他顺应本心的行为。

他参与了日本的侵略战争,作为“伪满洲国”的傀儡皇帝,虽然名义上享有某些特权,实际上却是在为日本的侵略机器服务。

虽然当时他或许并未完全理解自己的行为后果,但如今,这些罪行的沉重让他无法承受。

每一次回忆起自己为“复辟”所做的种种努力,每一次想起自己作为“皇帝”时的无知与自大,他的内心便充满了无法抑制的自责与悔恨。

或许,他的错误太过深重,以至于无论他如何努力,都无法完全弥补。

而他唯一能做的,便是通过每一次的自我反思、每一次的改造,去弥补那些已然失去的机会,去追寻那些本应属于他的真正的责任感。

溥仪也开始与周围的人建立起某种微妙的联系。

他与管理所的干部们逐渐有了交流,虽然这些人并未给予他过多的关照,但他们在工作中给予了他一些帮助。

特别是那些从事思想教育的工作人员,他们通过与溥仪的谈话,试图帮助他更深刻地认识到自己过去的错误,并引导他正确地看待历史与自己的身份。

溥仪在这些讨论中时常陷入沉思,他开始逐渐理解自己与新中国之间的关系,明白了自己从未有过的责任感。

这些谈话与交流,使得溥仪对自己的认知发生了质的飞跃。

他不再视自己为“无辜的皇帝”,而是开始认识到自己曾经在国家的灾难中扮演了不可推卸的角色。

他终于接受了这一点,不再逃避对自己罪行的承认,之后,溥仪开始用心改造。

溥仪变得愈加谦逊,不再看待自己为一个不可一世的皇帝,而是一个曾犯下过巨大错误的普通人,正在努力改过自新。

他深知,这条自我改造的路注定不会平坦,但他已经做好了准备,去面对未来的一切挑战。

无论是身体上的劳作,还是思想上的挣扎,他都愿意一一承受。

过去那个无法直视自己错误的溥仪,已经变得愈加坦然。

在他逐渐放下“皇帝”身份的同时,他也一直在等待着为国出力的机会。

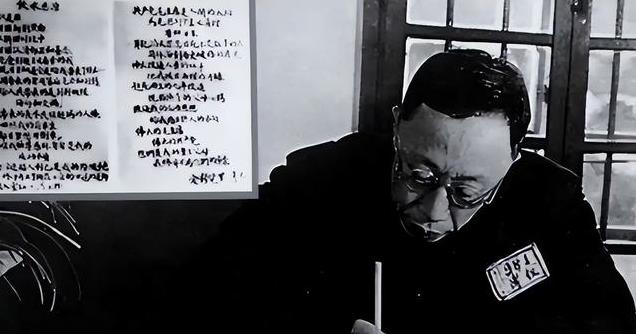

献出宝物

1950年,抗美援朝的消息传遍全国,激起了无数中国人的热血。

全国各地的百姓纷纷捐款捐物,支援那些即将踏上战场的志愿军战士。

而此时,溥仪正坐在抚顺战犯管理所中,听到消息后,他内心深处的某根弦被深深触动了。

在这个特殊的时刻,溥仪意识到,自己虽然已不再是那个拥有绝对权力的皇帝,但作为一名中国人,他依然可以为国家贡献自己的一份力量。

这不仅仅是为了赎回过去的错误,更是对国家与人民的一种情感上的认同和归属。

在经过一段时间的内心斗争后,溥仪决定做出一个对自己而言极为重要的决定——他要主动上交自己一直珍藏的那件物品,那块象征着清朝皇权的“田黄三联章”。

这块印章曾是乾隆皇帝最为珍爱的宝物,象征着清朝的帝王气度,也象征着溥仪曾经的荣耀与身份。

溥仪知道,自己不能再继续沉浸在过去的辉煌中,过去的自己与曾经的身份已经不再是他所能控制的东西。

他无法改变历史,但他可以选择如何面对自己的过去,如何赎回自己的罪行。

当他撕开棉衣,拿出这块曾在他手中象征着至高无上的权力和荣耀的印章时,管理所的工作人员几乎都被这份举动震惊了。

溥仪没有豪言壮语,也没有任何解释,他只是平静地说道:

“我自愿上交。”

这简单的几个字,背后承载的是溥仪多年来深深的自责与悔恨,是他对自己过往行为的彻底告别。

当他将这块象征着过去的宝物交给管理人员时,他感觉自己的内心仿佛获得了一丝解脱。

通过这块印章的上交,他与过去的“皇帝梦”彻底告别,迈向了新的人生。

他不仅仅是为了国家做出了一次献身,更是为了自己内心的宁静与和解,完成了一次灵魂的救赎。

这块“田黄三联章”的上交,并没有引来轰动的掌声,也没有历史学家的盛赞。

溥仪的这一行为,或许只是历史中的一件微不足道的小事,但对他个人而言,它却是一次深刻的转折。

它象征着他告别了曾经的一切,放下了过去的负担,重新开始自己的生活。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!