东周时代,群雄并立,刀剑频仍,三家分晋历来被作为开启战国大幕的标志性事件,此时,土地兼并的现象愈演愈烈,一个国家在夹缝中谋求生存,就要不断的自新自强,魏国无疑就是这样的典型;曾几何时,它变法图强,开疆拓土,上升之势头日趋显著,可以说在战国早期的舞台上风光无两,甚至被认为是具备一统江山能力的实力派选手;然而,它为何还是湮没在了历史的洪流之中?

回顾魏国的发展之路,不难发现一个现象:魏国既是饱学之士的聚居地,亦是他们的输出地,魏国的成败与这些谋臣良将始终有着千丝万缕的联系,因为他们的一举一动不但影响着魏国的命运,更在一定程度上左右着战国的格局,从这样的一个角度、一个侧面去解读,挖掘魏国国运起落浮沉的深层内涵,认知人性中不易抹去的弱点。

战国初期,魏文侯魏斯之所以能够带领魏国在群雄中先拔头筹,他知人善任的一面是重要的加分项;嫉恶如仇的西门豹;不计私怨的翟璜,都是那个时代的杰出代表;受人谗言,立业无望的吴起离开鲁国,闻魏侯之贤转而投之,一时人才济济,李悝吴起等推动财产重新分配,保障国家经济水平;采取多种经营方式提高农民劳作的积极性;完备法律,赏罚分明,考核士兵……,增长士兵的作战热情;重视人才等,那段岁月,有良臣尽心辅理国政,铁血之师驰骋疆场,发展很快便驶进了快车道。

曾几何时,吴起领导的军队克临晋、平元里、取洛阴、定郃阳,长驱直入,攻占了秦国的河西之地,一时间闻名于诸侯,除了具备极其出色的军事才能外,亲近士卒的一面也让人心得以聚拢归附,吴起之才来源于他内修德政,外充武备,兼治并重的思想,以及对魏“武卒”选拔和考核制度的创建,他的军事思想都无疑成为魏国当时治国治军的精神食粮,后世对其品行虽颇有微词却也瑕不掩瑜,列国之间争的是疆域领土,拼的是作战实力,靠着吴起、乐羊等能人的丰功战果,魏国很快便站稳了脚跟。然而吴起在魏国的事业还是遭遇到了似曾相识的局面,幸臣诽言,魏武侯的猜忌,最终还是让魏国白白流失了吴起这一千载难逢的大才,仕楚的吴起率领楚军与赵国重创魏军,也让魏国吃了原是自家人的苦头。

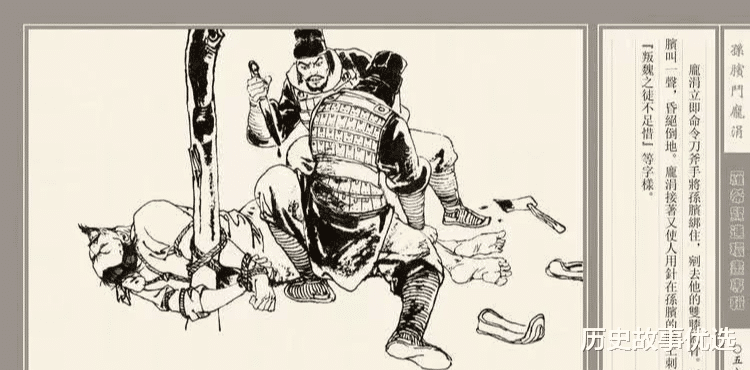

孙膑庞涓师出同门,庞涓在魏国把自己的事业搞的风生水起,自认孙膑之才高于自己,感受到了空前的压力,由此妒火中烧;一番巧言令色,渴求施展抱负的孙膑哪里还能提防冷箭冰霜;到了魏国的孙膑如提线木偶般被自己的同窗操纵于股掌之间;未来还看不到一点儿边儿便莫名其妙的遭受了降维打击,就这样,在庞涓的阴谋与算计中,本该更冲云霄的魏国不仅痛失臂膀,更为自己招致了无妄之灾;

齐国使者的眷顾让尚存一丝喘息之机的孙膑得以受到田忌的赏识,魏军围赵,齐国应援,孙膑以魏军兵力耗于外,而疏于内的见识,先佯攻很难成功的平陵,造成齐军战略眼光低下的假象,而后迅速做出突袭魏国都城大梁的姿态,后方的大本营受到严重的威胁,乱了方寸,仓促回师救援的庞涓也被孙膑设在桂陵的伏兵打了一个措手不及,孙膑拥有大局意识,从兵力调配的角度进行精准衡量,明确利害关系,是促成一箭双雕的战略法宝;过了几年,魏国的元气有所缓解,就又出兵韩国了,似曾相识的一幕上演了,战败的韩国转而向齐国求援,虽然齐国决定参战的时间存在争议,但结果是齐国加入了魏韩两国的纷争,孙膑的减灶之策成功奏效,果真以为齐军胆小怯懦的魏军放松了警惕,孙膑预判了魏军行程,等到天黑魏军到达马陵之际,早已埋伏两侧的齐军万弩齐发,毫无准备的魏军结局不言自明了,大势已去的庞涓也难再回到曾带给他无限美好的地方了。

在我们感叹因果报应的同时也深为孙膑展现出的才识所赞叹。知己知彼,百战不殆,孙膑了解庞涓的弱点,也善于分析局势和魏军的心理活动,也是他能精准决策的强有力支撑,他的才识不可否认受其所处时代和阶级思想的局限,但其提出的以六对存在对立转化关系的矛盾层面阐述为重要方面的战争规律总结,结合战争中局势瞬息万变的敏锐洞察,从更深层次参悟兵家之道;带着对形势的理解与判断,“因势”到“造势”,转而“凭势”,将战局的主动权牢牢的攥于自己手中;这一大局整体观的理论提出,以及强调军队凝聚力和士兵德才兼备的治军思想等层面都体现出孙膑的不凡,同时,不难发现孙膑擅长打心理战,桂陵之战中利用了大后方不容有失的普遍想法;马陵之战中又抓住庞涓刚愎自用,魏军自满轻敌的缺陷给予了致命一击。

在那个伐交频频的年代,每个有实力的国家都想成就伟业,由此带来的现实却也苍白而无力,士子的梦魇在魏国似乎从未停下过它的脚步,拥有了魏国输出的人才,楚国和齐国消磨了不少魏国人的锐气;居于西北,底气还不是那么足的秦国在三位饱学之士的扶持下不仅一扫旧时的模样,还逐渐走向了历史舞台的中央;值得称奇的是,为秦国转运的三位都与魏国存在着联系:

还在魏国时的卫鞅被国相公叔痤看出具有治国之才,在公叔痤临死之前推荐给魏惠王,但此时的卫鞅还只是藉藉无名的侍从,哪里会有人了解他,看得起他,突然将其推上国相之位更是无稽之谈,对于公叔痤的话只当是病重之人的疯言疯语,需要另择良栖的卫鞅盯上了秦国,在陈述了帝道、王道以及霸道之学皆无果后,卫鞅明白国君更在乎的是实现的过程,在阐述富国强民之策后,他如愿的走向了人生的高光时刻,由秦孝公和卫鞅主导的这一场轰轰烈烈的变法革新运动,不排除苛刻残酷的一面,但就增强国力的目标而言,能够存在弯道超车的可能,在新法的催化下,不长的光景便孵化出了一个不可同日而语的强大帝国,此时的魏国也许还不知道自己身边又多了个随时可能会咬食一口的虎狼,厄运的降临又是如此的猝不及防,凝聚了充足战斗力的秦军先是在魏赵交战之际坐收一波渔利,又抓住齐宋卫楚诸国对魏用兵的机会袭取魏国的土地,后联合齐赵伐魏,商鞅利用与公子卬的交情,诱使其身入罗网,而此时的魏军也只得落到了任人宰割的田地。

法家代表卫鞅通过出台一系列的新政确实激发了劳动的积极性,综合实力始终呈现上升的态势,为秦国的逆袭奠定了制度的基石,而处于平台期的国家不进则退,抵挡不住虎狼之师东出的势头,气焰也会压制下去。魏惠王当初的不以为然成就了对手,翻盘的筹码也越来越少;下一位出场的人物原本也是魏人,凭借一张巧嘴斡旋于列国之中,以过人的辩驳本领搅动着时局内部的暗流。口巧舌能的他将东方六国玩弄于股掌之间,这位不是别人,正是提出“连横”之策的张仪。

他的忽悠人的本事算得上是高超了,利用诡辩之术崩解六国合伙抗秦大业,其经历最能成为人们茶余饭后的话题的莫过于他把楚怀王哄骗的团团转的那些事了,而对魏国的敲诈,张仪也是绝不手软,攻占了蒲阳又归还魏国,装成一副施恩于魏国的面孔,蒲阳本就属于魏国,没有任何理亏之处,而魏国居然也是软柿子一个,让秦国成为了最后的赢家,不得不说,张仪把这手空手套白狼的技术真是练得愈加炉火纯青,在他手上栽了跟头的更是不计其数,其后,张仪又凭借口舌促成了秦魏之约,而当发现魏国有不臣之举时又给了一记迎头痛击,魏国就这样在张仪操纵的团团转,到头来没占到任何便宜不说,反而成为了他人案板上的鱼肉。

张仪入秦的原因有待进一步考究,而下面的这一位,他兼具过人之本领和拳拳的报国之心,却让所谓的自己人硬生生的推到了对立面,成就了敌国。此时,在列国演说了一通而不得志,已经安下心来在魏国任职的范睢在中大夫须贾手底下作门客,朝思暮想着一个建功立业的机会;五国联军使得齐国元气大伤,田单通过散布谣言助推了燕国换将的进程,见目的达到,田单通过详尽周密的部署很快收复失地,完成复国大业,为了防治缓过一口气来的齐国伺机报复,坐不住了的魏王盘算着与齐国修好的事宜,命须贾前去出使,范睢以舍人身份随同前往,看到须贾被怼得脸红脖子粗时,他的慷慨陈词掷地有声,给了齐襄王最有力的回击,也得到了这位领导者的青睐,更加难能可贵的是,当齐国的橄榄枝伸到范睢的手边时,他能够以信义当先而推辞不受,当时的他大概脑海里只有忠贞事君,为国谋利,然而,他那满腔爱国热忱终究还是错付了;

换做常人,对这样一个于国于己都有大恩的贤士不说有多丰厚的赏赐,也必是深表感激;但事实却是那么苍白而无力,心胸狭隘的须贾只看到了范睢在人前是多么的显贵,回到魏国在国相魏齐面前搬弄是非,而魏齐也是个听风就是雨的糊涂蛋,不顾范睢的苦苦辩解便将其狠狠地收拾了一顿,这还没完,在范睢假死被苇席裹着扔到茅厕后,又遭到了宾客们的“溺尿”之辱,人生到达了极度的冰点,但毕竟并非所有人都似须贾这般冷酷无情,有看守的狱卒在其好言相求下让留着一口气的范睢逃脱魔爪;有郑安平协助其躲藏起来,并适时将其举荐给王稽为期铺平道路,凭借一流的话术,熬了一年多的范睢见到秦昭襄王便把自己的想法儿一股脑儿的倒了出来,提出对燕齐暂置不理,稳楚魏,斗韩赵从而最大程度清除了树敌太多造成的麻烦,能够逐层击破的基本方针;

后来魏国听闻秦国对韩魏用兵对的消息后,赶忙派须贾出使,而他眼前见到的正是已跻身秦国相位的故友,前仇历历在目,范睢以其人之道治其人之身,当着列国使臣的面狠狠的羞辱了须贾,但念其赠送粗袍之举,放其一条生路,而后借助秦国的势力,经历了较为复杂的过程后魏齐自刎,拿到了最想得到的结果。

不论哪一个年代,一个国家要想永葆积极向上的生命力,新鲜血液的注往入往是必不可少的,更何况是你死我活的逐鹿环境下,那些孜孜求进的国家为了保持旺盛的竞争力,对于士子们都足以为国家带来巨大的效能,但他们最终的结局我们都看到了,“人才的储备所”终究转化成了“人才的疏散地”,他们的去留也多多少少左右着魏国的走向。

透过一些典型事例,不难看出魏国很多时候都是自废武功,人才的流失首先要在自己身上找原因,多少人满腔的报国热忱在人性的狭隘与自私面前输的体无完肤,又有多少是由于领导者的昏聩不查酿成的惨剧,这些本不该存在的“信任危机”一次次将才士们迸发的火焰一次次无情的浇灭;所谓良禽择木而栖,既然我的前路被彻底堵死了,甚至遭受了精神和肉体的毁灭性的打击,继续留在这里只能是死路一条了,所以,有很多从魏国走出来的都是迫于大环境的强势逼压;若不是统治者的冷漠无视,让他们觉得留在魏国失去了人生的方向;没有小人的横行当道阻断了他们的进阶之路,亦或是为他们开辟展现自己的广阔舞台,或许会是另一番光景。

任何时代,真正有才学的人不乏知音,“用人机构”恰恰扮演的是被选择者的角色。选择者和被选择者的双向选择过程中,选择者将自己作为人才推出去,被选择者提供的便是为人才敞开的大门,就是机遇,稍有差池,对于被选择者来说,优化团队的机会就这样匆匆消逝,更无法预料的是,他们会给自己带来多大的反作用。

魏文侯魏斯选人用人不论其出身高低贵贱,但凭真才实学,五十年的执政岁月里,对于那些在不同领域颇有见识的士子,无论他们出身相较如何,都能凭借他们的真本事走上历史的舞台,绽放光彩,慧眼识英的文侯起用了这些精兵强将,而这些得力干将们又纷纷举荐更多的人才,如此形成良性循环,为日后雄厚实力的积攒做出了不可磨灭的贡献;“贤人是礼,国人称仁,上下相合”魏文侯之贤德不仅让自己的国家蒸蒸日上,对待兄弟国家亦是把以和为贵作为出发点,从而维持了三晋之间的和谐局面,而大环境的稳定也恰恰是国家能够持续发展的关键一环;后继者们恰恰对这一方面则认识不足,魏国居于四战之地,有齐秦之威胁,楚之窥伺,至惠王时,逢泽称王让其成为了列国口诛笔伐的出头鸟,一时出尽风头换来的却是越发孤立的处境,楚、秦对其虎视眈眈,自己的兄弟国也想在其背后捅上狠狠的一刀,同时,或是个人眼光的局限,或是别有用心的排挤,亦或是国家实力的较量,在人才的争夺战上,魏国无疑输得一塌糊涂,这些流失的人才如同一颗颗随时上膛的子弹在魏国的堡垒上打出了一个个坚实的孔洞。

由人才的“收割机”变为“搬运工”,一手好牌,打的稀碎,在一次次收获人才又转瞬即逝的悲喜交错中,在目送一个个柱石栋梁成为敌手的循环往复中,在魏国像着了道儿一样陷入人才的漩涡的表象之下,日趋僵化的管理模式,以及追名逐利的朝堂倾轧,让那些渴望在魏国一展胸襟的才士们望而却步,更是让那些死心塌地为国家献策图强的士子们寒透了心,他们的尽忠效命哪怕不是多高的名位食禄,至少也应有最起码的公正公平像正常人一样的礼遇,但在魏国,他们得到的确是肉体的折磨,精神的摧残,甚至是性命之虞,可以说,人才的出走乃至今后形成敌对关系的局面更多的是魏国君臣酿造的恶果,也是对其社会环境的折射,不知收敛锋芒,不思识才之重,不去审时度势,不求徐徐之进,只能渐渐地被湮没在群雄竞相逐鹿的时代大潮。