卡尔・古斯塔夫・荣格,1875 年出生于瑞士的一个传统基督教家庭,父亲是一位虔诚的牧师 ,家中多位亲属担任神职。这样的成长环境使荣格自幼便沉浸在浓厚的宗教氛围里,对精神层面的探索产生了浓厚兴趣。在求学阶段,荣格起初计划修习自然科学或人文科学,甚至曾梦想成为一名考古学家,但最终于 1895 年进入巴塞尔大学主修医学。在校期间,他广泛涉猎哲学与神学课程及书籍,从柏拉图到康德、黑格尔和尼采等人的思想,都在他的研究范畴内,这些积累为他日后在心理学领域的独特见解奠定了坚实基础。

1900 年,荣格在苏黎世的伯戈尔茨利精神病院谋得助理医师执照,导师是布雷勒,在此期间他开始接触弗洛伊德的精神分析学说。1906 年,荣格发表关于字词联想的研究结果,并寄给弗洛伊德,开启了两人的交流与合作。1907 年,荣格与弗洛伊德会面,两人相谈甚欢,交谈持续了十三个小时,荣格也由此开始与弗洛伊德合作,发展及推广精神分析学说,这段合作长达 6 年之久 。然而,随着时间的推移,两人在学术理念上的分歧逐渐显现。弗洛伊德将人的精神驱动力主要归结于性欲,而荣格则认为心理活动的驱动是一个庞大的系统,他提出的 “心理能”(力比多)涵盖了人的各种欲望,包括食欲、性欲、权力欲、生存欲等。同时,荣格敢于将精神分析研究深入宗教、神秘主义、炼金术等领域,这与身为无神论者的弗洛伊德形成鲜明对比,弗洛伊德因外界环境造成的自卑和禁锢,不敢触碰宗教领域和神秘主义,从而将对一切的解释局限于性。

1913 年,荣格与弗洛伊德彻底决裂,这一事件成为荣格人生的重要转折点。此后,荣格陷入了一段艰难的时期,他不仅在学术上失去了重要的伙伴和支持者,内心也陷入了迷茫与困惑。与此同时,荣格还遭遇了中年危机。按照荣格的理论,人到中年,外在发展达到一定程度后,与内在发展需求会产生冲突,从而引发心理适应危机。此时的荣格,对自己前半生所追求的目标和价值观产生了深深的怀疑,他感觉自己仿佛失去了方向,内心充满了焦虑和不安。在这种双重困境的交织下,荣格开始了一段深刻的自我探索之旅,而《红书》正是这场探索的结晶。他试图通过记录自己的梦境、幻象和内心的思考,来深入挖掘无意识领域,寻找内心的答案,实现自我的救赎与成长 。

《红书》的诞生历程

1913 年,荣格与弗洛伊德决裂后,陷入了内心的挣扎与迷茫。从这一年底开始,荣格决心进行一项被他称为 “直面无意识” 的自我试验,这便是《红书》诞生的起点。荣格在清醒状态下刻意激发幻觉,进入一种类似灵媒的恍惚状态。在这种特殊状态下,他脑海中浮现出各种奇幻的画面,这些画面如同戏剧般展开,成为他探索无意识领域的重要线索 。荣格将这些幻觉理解为一种以画面形式进行的戏剧化思考,他认真地 “阅读” 这些幻觉,凭借着自己此前对神话研究的深厚积累,努力解读其中的奥秘。那些幻觉中的人物和概念,有些直接源于他阅读过的神话作品,而幻觉的形式和风格又进一步印证了他对神话和史诗世界的痴迷。

在这个过程中,荣格把自己的幻想和思考详细地记录下来,形成了最初的手稿,这些手稿被整理成了《黑书》。《黑书》可以看作是《红书》的前身,它记录了荣格探索无意识的原始过程和内心的真实想法 。荣格并没有满足于简单的记录,他对《黑书》中的内容不断进行修改和深入思考,试图从这些混乱的幻想中梳理出内在的逻辑和意义。随着思考的深入,荣格决定将修订后的内容用花体字誊抄到一本名为《新书》(Liber Novus)的书中,因其红色皮革封皮,后人将其称为《红书》。

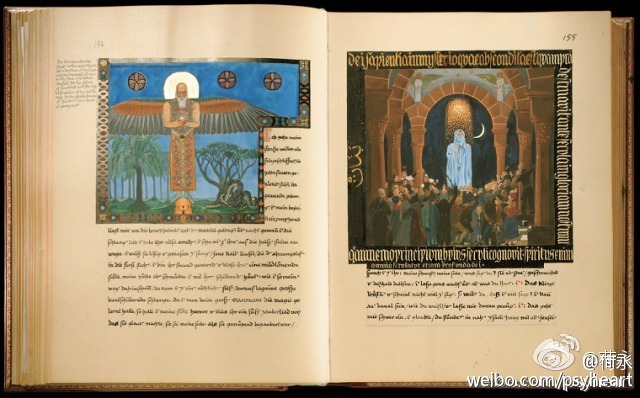

荣格为《红书》倾注了大量心血,他不仅用精美的花体字书写,还亲手为其配上了许多绘画。这些绘画色彩鲜艳、意象丰富,与文字内容相互呼应,共同构成了一个神秘而深邃的精神世界。荣格在《红书》中,通过与自己幻想中的人物对话,如与代表 “原始意义上的灵魂” 阿尼玛对话,深入探索自己的内心世界。他在书中记录了自己的梦境、幻觉以及对这些梦境和幻觉的解读,试图从中揭示人类心灵的奥秘和集体无意识的深层结构 。

这个创作过程持续了长达 17 年之久,从 1914 年一直延续到 1930 年。在这 17 年里,荣格全身心地投入到这场自我探索的旅程中,不断挑战自己的认知边界。1930 年,《红书》终于完成,但荣格却做出了一个令人费解的决定,他将这本耗费了自己无数心血的著作束之高阁。此后,《红书》一直静静地躺在角落里,不为人知。直到荣格去世后几十年,荣格继承人协会才授权委托资深荣格学者索努・沙姆达萨尼教授进行编辑、翻译和出版。索努教授为了让《红书》能够以最完美的形式呈现给世人,耗费了 13 年的心血。2009 年,《红书》终于在美国率先出版,随后被翻译成多种语言,在世界各地引起了广泛关注 。

剖析《红书》的独特内容

《红书》中记录了众多奇异的梦境与幻象,这些内容构成了荣格探索无意识世界的重要线索。其中,荣格与以利亚、莎乐美、腓利门等灵体的相遇尤为引人注目。

在一个梦境中,荣格遇到了年老的先知以利亚和年轻美丽的盲女莎乐美,他们身边还有一条黑色的大蛇。这一意象组合充满了神秘色彩。以利亚在宗教传统中是重要的先知形象,他代表着智慧、指引与精神启示,在荣格的梦境中,可能象征着他内心深处对精神指引的渴望和追求,是他在精神探索道路上的引导者。莎乐美通常与诱惑、欲望和神秘的知识相关联,她的盲眼或许暗示着超越物质世界的感知方式,代表着荣格内心深处未被揭示的情感和欲望,是阿尼玛原型的一种体现 。而那条黑色的大蛇,在许多文化和神话中,蛇往往象征着神秘的力量、智慧以及潜意识的深处,它可能代表着荣格内心深处隐藏的、未被意识到的力量和智慧,或者是他在探索无意识过程中所面临的未知与神秘。

荣格还与腓利门相遇,腓利门被荣格视为 “睿智的灵性导师”,他教导荣格要超越理性思维,探索更深层次的精神世界。在与腓利门的对话中,荣格开始反思自己的思维方式和对世界的认知,腓利门的出现象征着荣格内心深处更高层次的智慧和精神指引,帮助他突破了现有的认知局限,开启了对无意识世界更深入的探索。

(二)精神追寻的呈现荣格在《红书》中对自我、灵魂、生命意义等精神层面展开了深入探索,这一过程充满了困惑、挣扎与领悟。他试图通过与幻想中的人物对话,理解自己内心深处的情感、欲望和冲突,实现自我的整合与成长。

荣格深刻地意识到时代精神对人们的束缚,他认为时代精神迫使人们只关注眼前的事物,导致心灵的贫瘠和对神圣、平凡事物的忽视。在这种背景下,他毅然转向内心世界,踏上了寻找灵魂的征程。在探索过程中,他不断地与自己的内心对话,面对内心的各种矛盾和冲突。他曾写道:“我必须接受自己内心的黑暗,因为只有这样,我才能找到真正的光明。” 这体现了他在面对内心冲突时的挣扎,以及对自我接纳和成长的渴望。

荣格在《红书》中对生命意义的思考贯穿始终。他通过对梦境和幻象的解读,试图揭示生命背后的深层意义和目的。他认为每个人都有自己独特的生命道路和使命,只有通过深入探索内心世界,才能找到真正属于自己的生命意义。他在书中记录了自己在不同阶段对生命意义的感悟和理解,这些感悟和理解随着他对无意识世界的深入探索而不断变化和深化。例如,他在与幻想中的人物交流过程中,逐渐认识到生命的意义不仅仅在于个人的成就和满足,更在于与他人、与世界的连接和融合,在于实现自我的同时,为他人和世界做出贡献。

解读《红书》的深刻内涵

个体化是荣格心理学中的重要概念,它指的是个体逐渐发展出独特的自我,实现人格整合与完善的过程。在这个过程中,个体不仅要认识到自己与他人的不同之处,还要接纳并整合自己内心深处的各种人格特质和无意识内容,从而达到一种内在的和谐与统一。荣格认为,个体化是人类心理发展的终极目标,也是每个人在生命历程中都应努力追求的境界。

《红书》是荣格个体化过程的生动记录,他通过与无意识的深度对话,逐步揭示出内心深处隐藏的人格与意象。在这个过程中,荣格与各种幻想中的人物展开交流,这些人物代表了他内心不同的人格侧面。例如,他与阿尼玛的对话,阿尼玛作为男性心灵中的女性原型,象征着荣格内心深处的情感、直觉和创造力。通过与阿尼玛的互动,荣格逐渐认识到自己内心深处的女性特质,以及这些特质在他的心理和生活中所扮演的重要角色。这种对内心不同人格的认识和接纳,是个体化过程中的关键一步。

荣格在《红书》中还描绘了许多奇幻的意象,如神秘的城堡、深邃的洞穴、飞翔的鸟儿等。这些意象都具有深刻的象征意义,它们反映了荣格内心深处的无意识内容和心理状态。神秘的城堡可能象征着荣格内心深处的自我保护机制,或者是他对未知世界的探索欲望;深邃的洞穴则可能代表着无意识的深渊,其中隐藏着荣格尚未意识到的恐惧和欲望;飞翔的鸟儿则象征着荣格对自由和超越的追求。荣格通过对这些意象的解读和整合,逐渐将无意识中的内容带入意识层面,实现了人格的整合与发展。

(二)对集体无意识与原型的探索集体无意识是荣格心理学的核心概念之一,它是指人类在漫长的历史发展过程中,通过遗传而积累下来的共同心理经验。这些经验并非个体后天习得,而是深深烙印在人类的心灵深处,是人类共通的心理基础。集体无意识超越了个体的差异,存在于每个人的内心深处,它影响着人们的思维方式、情感体验和行为模式 。

原型是集体无意识的主要内容,它是一种先天的心理模式,是人类对世界和自身的基本认知方式。荣格认为,原型是人类在长期的生存和繁衍过程中,对各种自然现象、社会生活和人类情感的抽象和概括,它们以意象、符号和故事的形式存在于集体无意识中。例如,太阳、月亮、母亲、英雄等都是常见的原型意象,它们在不同的文化和神话中都有着相似的象征意义。太阳通常象征着光明、温暖和生命力,月亮则与神秘、女性和潜意识相关联,母亲代表着慈爱、孕育和保护,英雄则象征着勇气、力量和正义。

在《红书》中,荣格通过对各种神话、宗教意象的描绘和分析,深入探索了集体无意识与原型的奥秘。书中出现的以利亚、莎乐美、腓利门等形象,都与神话和宗教中的原型有着密切的联系。以利亚作为先知的形象,在许多宗教和神话中都代表着智慧、指引和神的意志,他在《红书》中出现,象征着荣格对精神指引和智慧的追求;莎乐美与诱惑、欲望和神秘的知识相关联,她是阿尼玛原型的一种体现,反映了荣格内心深处的情感和欲望;腓利门被荣格视为 “睿智的灵性导师”,他教导荣格要超越理性思维,探索更深层次的精神世界,体现了荣格对更高层次智慧和精神指引的渴望。

荣格对曼陀罗图案的描绘和解读,也是他对集体无意识与原型探索的重要体现。曼陀罗图案在许多文化和宗教中都有出现,它通常由一个圆形或方形的中心和周围的对称图案组成,象征着宇宙的秩序、和谐和完整。荣格认为,曼陀罗图案是自我原型的象征,它代表着个体内心深处对完整和统一的追求。在《红书》中,荣格绘制了许多曼陀罗图案,这些图案不仅是他内心状态的外在表达,也是他探索集体无意识和原型的重要工具。通过对曼陀罗图案的沉思和解读,荣格逐渐领悟到自我的本质和意义,以及个体与宇宙之间的内在联系 。

《红书》在心理学界及其他领域的影响力

《红书》对荣格后续理论的完善起到了关键作用,是他思想体系发展的重要基石。荣格在《红书》中对无意识的探索,使他更加深入地理解了人类心灵的结构和运作机制,为他提出的集体无意识、原型等理论提供了丰富的素材和深刻的洞察 。他在与无意识的对话中,不断丰富和细化自己的理论,这些理论不仅在心理学领域独树一帜,还对后世心理学的发展产生了深远的影响。

在荣格之后,许多心理学流派都受到了《红书》思想的启发。客体关系学派强调个体与他人之间的关系对心理发展的重要性,这与荣格在《红书》中对人际关系和情感连接的探索有着一定的关联。荣格通过与幻想中的人物对话,揭示了内心深处的情感需求和人际关系模式,这为客体关系学派提供了一种思考人类心理的独特视角。自体心理学关注个体的自我认同和自尊的发展,荣格在《红书》中对自我和自性的探索,也为自体心理学的发展提供了有益的借鉴。荣格认为,个体的自我实现需要整合无意识中的内容,这与自体心理学中强调的自我的完整性和统一性相契合。

(二)在哲学、艺术等领域的辐射《红书》不仅在心理学领域有着重要地位,还在哲学、文学、艺术等多个领域产生了广泛的辐射影响。在哲学思考方面,《红书》引发了人们对存在、自我、意义等问题的深入探讨。荣格在书中对生命意义的追寻、对自我与世界关系的思考,为哲学家们提供了新的思考方向和素材。他通过对无意识世界的探索,揭示了人类存在的深层奥秘,促使哲学家们重新审视人类的认知和价值观 。

在文学创作中,《红书》的意象和隐喻为作家们提供了丰富的灵感源泉。许多作家借鉴了荣格的原型理论和无意识概念,将其融入到作品中,创造出了富有深度和内涵的文学形象。一些小说中出现的英雄、智者、母亲等形象,往往与荣格所提出的原型有着相似之处,这些形象不仅丰富了作品的内涵,也使读者能够更深入地理解人类的内心世界。

在艺术领域,《红书》激发了众多艺术家的创作灵感。画家们从荣格的无意识意象和原型中汲取灵感,创作出了许多富有象征意义和神秘色彩的作品。这些作品通过色彩、线条和构图等元素,表达了人类内心深处的情感和欲望,展现了无意识世界的神秘魅力。一些画家受到荣格对曼陀罗图案的解读的启发,创作了以曼陀罗为主题的画作,这些画作不仅具有艺术价值,还蕴含着深刻的哲学思考 。

结语:《红书》的当代启示

《红书》是荣格对人类心灵奥秘探索的结晶,它以独特的方式记录了荣格的内心旅程,展现了他对无意识、自我、灵魂等重要概念的深刻理解 。通过对《红书》的解读,我们看到了荣格在面对内心困境时的勇敢探索,以及他对人类精神世界的不懈追求。

在当代社会,人们面临着各种压力和挑战,精神困境日益凸显。《红书》为我们提供了一个宝贵的视角,帮助我们深入探索内心世界,理解自己的情感、欲望和冲突。它启示我们,内心的和谐与成长是人生的重要追求,我们不应忽视内心的声音,而应积极面对内心的困境,通过自我探索和反思,实现自我的整合与完善 。

荣格在《红书》中强调的个体化过程,提醒我们每个人都是独特的,都有自己的人生道路和使命。我们应尊重自己的个性和内心需求,勇敢地追求真实的自我。同时,对集体无意识和原型的探索,让我们认识到人类文化和精神的深厚根基,使我们能够更好地理解自己与他人、与世界的联系 。

希望更多的人能够走进《红书》的世界,从中汲取智慧和力量,关注自身的心灵成长,在这个纷繁复杂的世界中,找到内心的宁静与平衡,实现自我的价值和人生的意义 。