中国空间站,被誉为“天宫”,是中华人民共和国建成的国家级太空实验室,它不仅是中国航天科技发展的一个重要里程碑,也是全人类探索宇宙、开展空间科学研究的重要平台。自1992年中国政府制定载人航天工程“三步走”发展战略以来,中国空间站的建设便成为这一宏伟蓝图中的关键一环。经过多年的努力,中国空间站已全面建成并投入运营,其在轨运行和科学实验的成果令人瞩目。

中国空间站由“天和”核心舱、“问天”实验舱、“梦天”实验舱以及“神舟”载人飞船和“天舟”货运飞船等多个模块组成。这些飞行器既具备独立的飞行能力,又可以与核心舱组合成多种形态的空间组合体,在核心舱的统一调度下协同工作,共同完成空间站的各项任务。空间站的轨道高度约为400至450千米,倾角约为42至43度,设计寿命长达10年,具备长期在轨飞行的能力。一般情况下,空间站长期驻留3名航天员,航天员轮换时最多可达6人,为航天员提供了宽敞的工作和生活空间。

作为中国航天科技的重要成果,中国空间站的功能十分强大。它主要用于开展舱内和舱外空间科学实验和技术试验,支持开展少量的空间科学实验和技术试验。同时,空间站还提供了航天员的工作生活场所和应急避难场所,具有核心舱部分关键平台功能,在需要时可执行空间站的管理和控制任务。此外,“神舟”载人飞船作为航天员往返空间站的主要交通工具,负责将航天员送入空间站并安全返回地球。“天舟”货运飞船则在中国空间站在轨运行期间提供补给支持,还可以充当空间站的“垃圾桶”,返回地球时空间站内的废弃物连同货运飞船在大气层中烧毁。

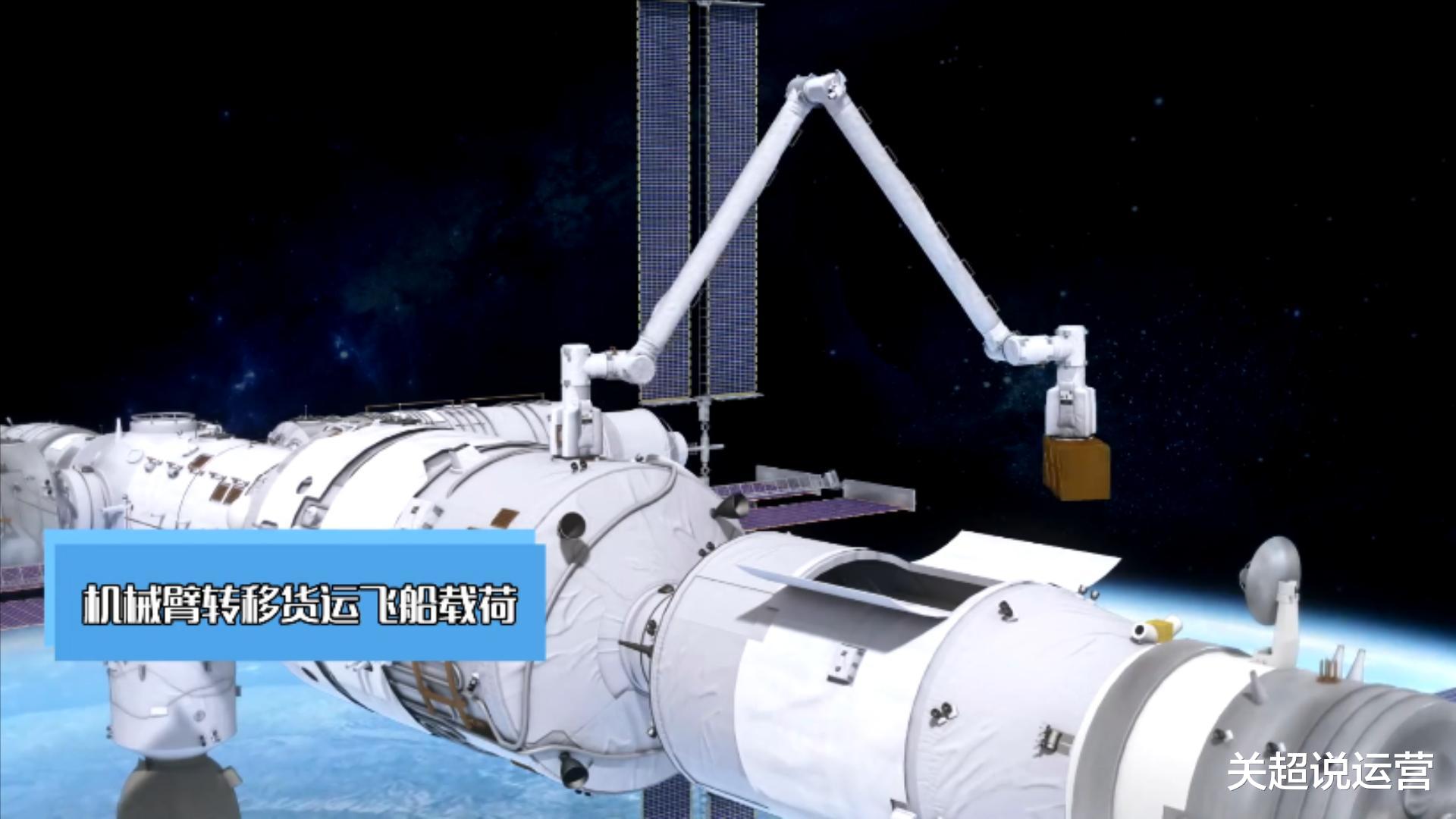

在空间站的建设过程中,中国航天科技工作者攻克了众多技术难题。例如,柔性太阳电池阵的应用使得空间站能够更高效地利用太阳能进行发电;环境控制和生命保障技术的配置满足了航天员在轨的物质代谢需求,实现了舱内氧气再生、二氧化碳等人体代谢产物的处理和有害气体的去除,以及水资源的循环利用;机械臂技术在航天员出舱、转位货运飞船、实验舱以及舱外状态巡检等多项关键任务中发挥了重要作用。这些技术的突破不仅为中国空间站的建设提供了有力保障,也为未来的深空探测任务奠定了坚实基础。

自中国空间站全面建成并投入运营以来,其在轨科学实验和应用示范的成果丰硕。截至2024年12月,空间站已在轨实施181项科学与应用项目,上行科学与应用任务近两吨实验模块、单元及样品等科学物资,下行空间科学实验样品近百种,获取科学数据超过300TB。各领域科学团队深度挖掘诸多领域方向,着力攻克系列重大科学命题,产出了系列原创性、前沿性、创新性的进展与成果。这些成果不仅推动了我国空间科学与应用的快速发展,也为全人类探索宇宙、开展空间科学研究提供了宝贵经验和数据支持。

在空间生命科学与人体研究领域,中国空间站取得了多项突破性成果。例如,国际上首次获得空间发育的水稻和再生稻新的种质资源;首次实现空间人胚胎干细胞分化为造血干/前体细胞;实现国际上空间水生生态系统在轨运行的最长纪录;为干预骨流失、对抗肌萎缩及防治代谢性疾病等提供了重要理论基础与治疗方案。这些成果不仅有助于揭示生命在微重力环境下的发育和变化规律,也为未来的太空农业、太空医疗等领域的发展提供了有力支持。

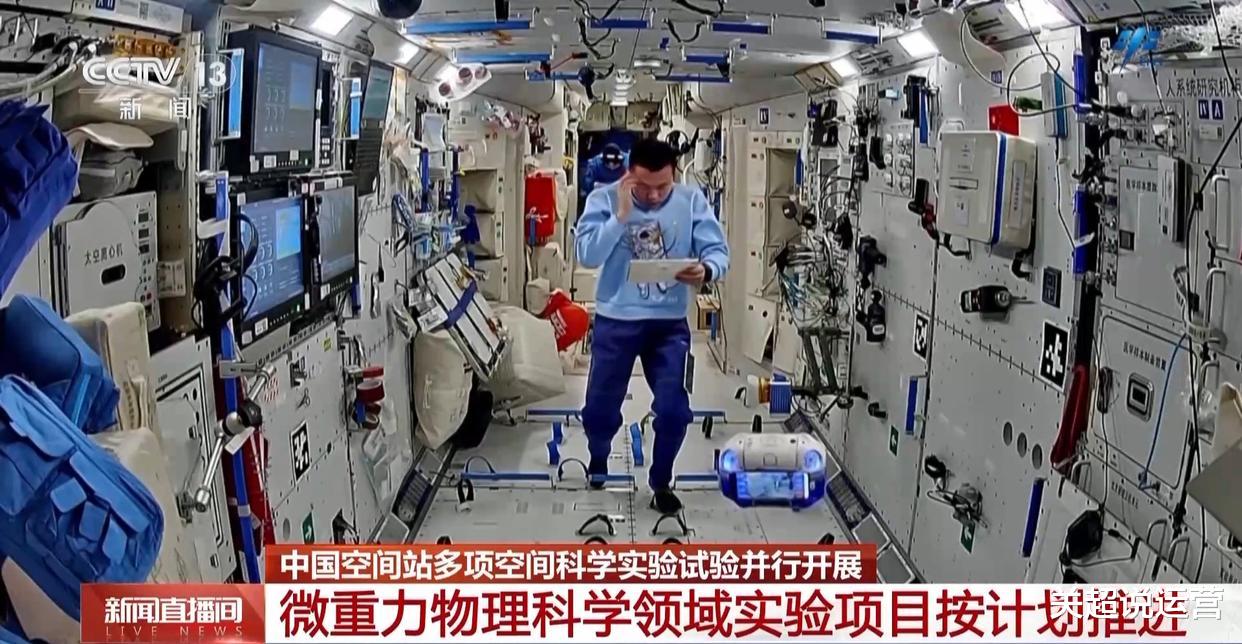

在微重力物理科学研究领域,中国空间站同样取得了显著成果。例如,实现了全光阱的玻色-爱因斯坦凝聚,原子温度冷却到了数十pK;国际上首次实现空间微重力条件下的冷原子干涉陀螺,为发展我国空间量子惯性传感技术奠定了基础。这些成果不仅推动了物理学领域的发展,也为未来的空间导航、空间通信等领域的应用提供了新的思路和方法。

此外,在空间新技术与应用研究领域,中国空间站也取得了多项重要进展。例如,首次揭示了液态金属管内对流的层流-湍流转捩特性,填补了过渡区对流换热数据的空白;实现了斯特林热电转换技术首次在轨验证应用;建立国际首个高通量在轨微生物腐蚀试验装置,获得了我国首批在轨环境下航天器材料微生物腐蚀试验数据。这些成果的取得不仅推动了航天技术的创新与发展,也为未来的空间环境适应性与防护技术等领域的研究提供了有力支持。

随着中国空间站的全面建成和运营,中国将在太空科学探索、技术试验和应用示范等领域发挥更加重要的作用。同时,中国空间站也将成为国际航天合作的重要平台,为全人类的太空探索事业贡献中国智慧和力量。未来,中国将继续加强与国际航天组织的合作与交流,共同推动人类探索宇宙、和平利用太空的伟大事业不断向前发展。

中国空间站的建设和运营不仅是中国航天科技发展的一个重要里程碑,也是全人类探索宇宙、开展空间科学研究的重要平台。它见证了中国航天科技工作者的辛勤付出和卓越成就,也彰显了中国人民追求科学真理、探索宇宙奥秘的坚定信念和不懈追求。在未来的日子里,我们期待中国空间站能够继续取得更多突破性成果,为人类探索宇宙、和平利用太空的伟大事业作出更加积极的贡献。