和尚是佛教徒出家修行的称呼,在我国历史上有着悠久而辉煌的传统,他们以清心寡欲、苦行修炼而闻名于世,对佛法的研究和传播也为我国文化做出巨大贡献。

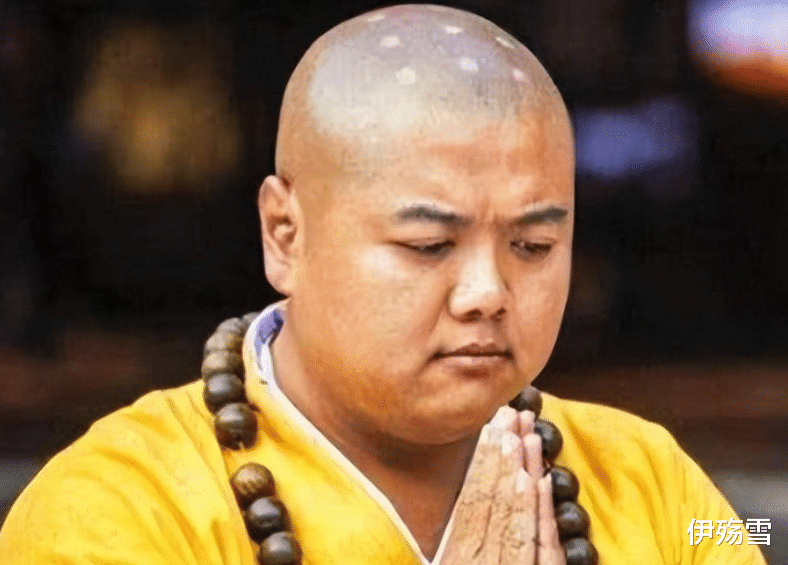

当今社会,我们看到的和尚却与历史上那些风骨峭峻、志向远大的高僧相去甚远,他们大多肥头大耳、脸色红润、身材臃肿,看起来像是过着优裕而舒适的生活。

以至于很多人都认为和尚偷偷喝酒吃肉,这种行为与佛教所提倡的戒贪戒杀戒淫等原则相悖,也与和尚清贫苦修的印象不符。

那么现在的和尚为什么会变成这样呢?原因之一就是他们的伙食,今天咱们就来聊一聊这个话题。

和尚的发展史回首往昔,佛教在我国的发展经历多个阶段,不同的时期和尚的伙食也有所不同。

汉末至魏晋南北朝时期是佛教初传阶段,此时佛教刚刚从西域传入我国,还没有形成完整的教义和制度,伙食也没有统一的规定。

这个时候和尚是可以吃三净肉,即没有见过血、没有听到叫声、没有为自己而杀的肉类,如鱼、鸟、野兽等,其余饮食则比较简单,主要以五谷、野菜、水果为主。

隋唐至五代十国时期则是佛教繁荣阶段,随着时间的推移佛教得到皇室和民间的广泛信仰和支持,出现许多杰出的高僧和著作,伙食也随之改变。

比如,从南朝梁武帝萧衍开始和尚被禁止吃肉、只能吃素,这主要与统治者的个人认识有关系。

萧衍根据佛教的“食肉断慈悲种”说法,认为僧人应该禁止肉食、多食蔬菜,从此以后我国佛教逐渐形成大乘佛教的特色,并且影响了后世的僧人饮食习惯。

宋元明清至近代时期,佛教则受到各种压力和打击,如宋太祖赵匡胤实行“废寺并僧”政策;元太祖忽必烈实行“灭三婆”政策;明太祖朱元璋实行“削寺毁塔”政策......

一方面是因为和尚占据大量的土地资源却不耕作,另一方面儒家学说重新占据主导地位,并对佛教进行批判和排斥。

民间虽然仍有不少信众和修行者维持着佛教传统,但整体上来说这一时期是佛教衰落期。

与此同时和尚的伙食受到影响,不仅不能吃肉而且连素食也很难保证,只能靠化缘为生,明朝皇帝朱元璋就曾当过落魄和尚。

现如今,我国法律规定“公民有宗教信仰自由”的权利,所以佛教、道教等诸多文化也在不断发展,并且呈现出多元化发展的趋势。

有一些人曾去过寺庙拜佛,也曾在寺庙吃过饭,和尚们可以吃得丰富多样,定期举办斋宴或接待香客时提供的饭菜丰盛且美味

不过,即使和尚们吃的比较丰盛,但他们大多的食物都是素材,为何还会那么胖呢?

事实的确如此,现在和尚的伙食大多是青菜、豆腐、土豆等,提倡素食主义,但这不代表他们吃得不好,有时候简单的食材也可以做出非常丰盛的饭菜。

基本都每顿能保证四菜一汤,不管是吃盒饭还是围在一桌,菜色都很丰富,普通人看到都要忍不住羡慕他们的伙食,寺院在饭菜上也比较讲究营养搭配。

和尚们的食物中含有大量的碳水化合物,如米饭、馒头、面条等,这些食物会转化为糖分,会慢慢在体内积累。和尚们的食物中油盐重,这些食物会刺激食欲,让人吃得过多。

再加上他们的运动量少,除了念经打坐外,很少有大量的体力活动,这样就会消耗很少的热量,而摄入的热量却过多,导致身体体重平衡失调。

除此之外,许多寺庙里面都有专门负责伙食管理和采购供应的人员,他们会根据季节和节日,安排不同种类和数量的食物给寺内僧人享用。

这些食物包括各种粮油副食、蔬菜水果、豆制品乳制品、干果坚果等,并不局限于素菜,所以吃得多、动的少不胖也难。

不用为经济担心我国有一句古话叫做“心宽体胖”,就是说乐观、不为生活所迫的人一般都会身体稍微胖一些。现如今,很多人为家庭经济奔波,而和尚则无需如此。

很多寺院都会有香火钱,这是寺院的主要收入来源,也是和尚的伙食的主要保障。信众在寺院烧香拜佛时所捐献的钱财,一般用于寺院的建设和维护,以及僧人的生活和修行。

越是名气大的寺院信众越多,香火钱也就越多,和尚的伙食就越好。除此之外,布施也是和尚经济来源的一种,即信众在寺院或僧人有困难或需要时,主动给予物质或精神上的帮助。

化缘虽然偶然也能看到,但如今经济条件好了,还原的和尚基本不常见。总的来说,即使和尚日常生活不怎么喝酒吃肉,但架不住人家伙食好、生活安逸,想不胖都难。

对于此事,你有什么不同的看法呢?