赵率教:明末烽烟里的悲情战神,一个被历史遗忘的铁血儒将

宁远城头的烽火记忆

1626年的宁远城,寒风裹挟着血腥气掠过城墙。城墙下,努尔哈赤亲率的十万后金铁骑如黑色潮水般涌动,城楼上,一位身披铁甲的将领伫立如雕塑,手中令旗猎猎作响。他叫赵率教,时任宁远卫参将。当后金军队的云梯撞上城墙时,这个文官出身的儒将竟亲执长矛,带着士兵冲入敌阵。这场战役的胜利让努尔哈赤尝到了毕生未有的惨败,也成就了赵率教“宁远铁闸”的威名。然而,四百年后的今天,当人们谈论起明末抗清名将时,袁崇焕、孙承宗的名字如雷贯耳,赵率教却仿佛被历史的尘埃掩埋。这位以“救火队长”著称的将领,究竟在明末乱世中书写了怎样的传奇?

第一章 文官从戎:一个书生的铁血转身

1.1 科举误终身:万历朝的寒门儒将

赵率教(1569-1629)的早年经历,堪称明代士大夫的典型悲剧,字希龙,号明善,明陕西靖虏卫(今白银市靖远县)人,祖籍河北蓟阳,历任总兵、左都督、平辽将军,明万历二十年(15921年)中武举,却因科举制度对武人的歧视,直到万历三十五年才以文官身份获得“都司佥书”虚衔。这种身份撕裂让他既通晓兵法谋略,又深谙儒家治世之道。在辽东巡抚毕自肃麾下任职期间,他创造性地将屯田制与军事训练结合,让流民组成的“辽东新军”成为明末罕见的精锐之师。

1.2 危局中的逆袭:从罪将到长城守护者

1619年萨尔浒之战后,明朝对后金的防线全面崩溃。赵率教因镇守懿路时“消极怠工”被贬为庶民,却在两年后被孙承宗重新启用。面对山海关外四十里的无人区,他率三千残兵开荒戍边,硬是在废墟上建起“前屯卫新城”。这种近乎偏执的坚守,让他在《明实录》中留下“率教每战必身先士卒,所部夜不收兵”的记载。

第二章 宁远烽烟:儒将的战争艺术

2.1 城墙上的博弈:宁远之战的战术密码

1626年努尔哈赤攻宁远时,赵率教创造性地采用“三线防御体系”:外层设置三道鹿角拒马,中层挖掘陷马坑,内层以红夷大炮组成交叉火力网。当后金军冒死填壕时,他亲自点燃火药桶,将三千敢死队送入敌阵。这场战役的胜利不仅打破了后金不可战胜的神话,更让欧洲传教士卫匡国惊叹:“东方人竟将火器运用得如此精妙。”

2.2 战略大师的阳谋:宁锦之战的双簧戏

1627年皇太极绕道蒙古进攻锦州时,赵率教上演了明末最精彩的疑兵计。他白天派骑兵在塔山一带扬起漫天尘土,夜晚则让士兵拖着树枝在冰面上制造行军假象。当后金主力被牵制在宁远方向时,他亲率八百死士奇袭阿敏大营,斩首三千级。这场战役后,皇太极不得不承认:“明有赵率教,如鲠在喉。”

第三章 忠诚与背叛:崇祯朝的悲剧宿命

3.1 救火队长的宿命:遵化之战的绝地反击

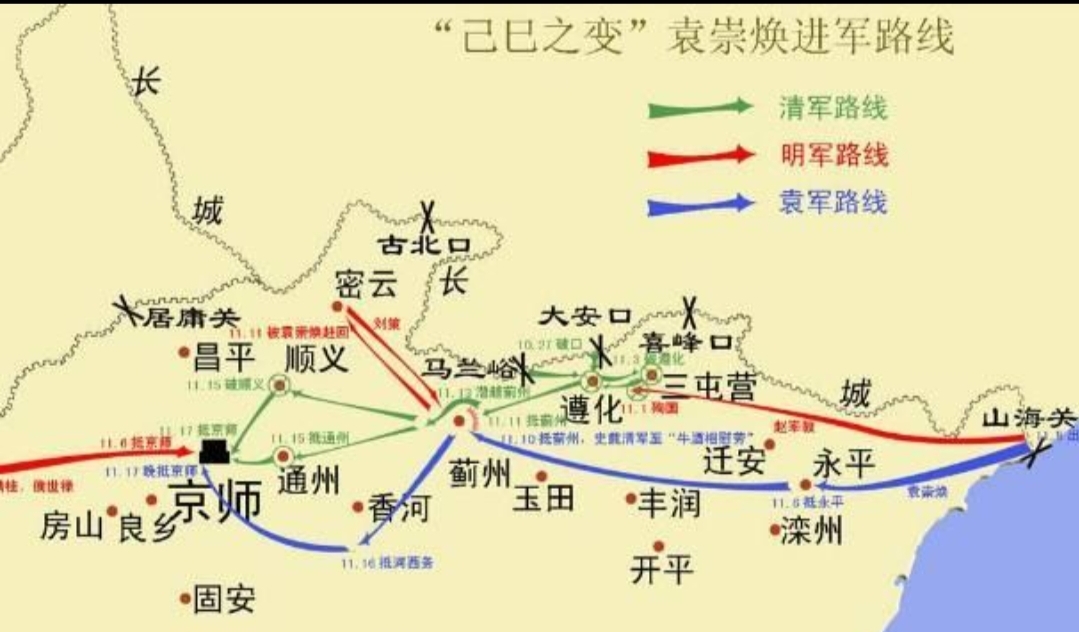

1629年皇太极绕道喜峰口直逼北京,赵率教接到勤王诏书时,手中仅有四千残兵。从山海关到遵化二百里急行军,他让士兵背负火铳步行,马匹驮运弹药,以“日行百五十里”的速度创造奇迹。当抵达三屯营时,他发现总兵朱国彦紧闭城门。这个文官出身的将军在城外列阵迎敌,用最后三百支火铳打退八旗精锐,最终因寡不敌众战死沙场。

3.2 历史的黑色幽默:死后遭清算的忠魂

赵率教战死后,崇祯帝下旨追赠太子太保,谥号“忠烈”。但仅仅三个月后,袁崇焕蒙冤下狱,牵连出赵率教曾“私放边民”的旧案。兵部尚书梁廷栋更弹劾他“违抗调度导致遵化失守”。最讽刺的是,那个被他从后金屠刀下救出的朱国彦,竟在奏折中诬称“率教拥兵不救”。这位战场上的常胜将军,最终在史书中留下了“功过参半”的暧昧评价。

第四章 被遗忘的战神:历史叙事中的三重遮蔽

4.1 文武双全的尴尬:明代重文轻武的牺牲品

赵率教的悲剧折射出明代制度性矛盾。作为文官出身的武将,他既不被文官集团接纳,又遭职业军人排挤。孙元化评价他“善守不善攻”,实则是对其“以文制武”战略思维的偏见。当袁崇焕因“五年平辽”获宠时,赵率教这种务实派将领注定成为权力游戏的失败者。

4.2 战争史观的扭曲:胜利者的叙事陷阱

清代官方史书刻意淡化赵率教的作用,《明史》将其与满桂合传,却用两倍篇幅记载赵率教“失误”。这种叙事策略掩盖了一个事实:宁锦防线的存在,使皇太极始终无法突破山海关。现代学者黄仁宇在《万历十五年》中直言:“袁崇焕的光环下,赵率教才是真正的长城基石。”

4.3 民间记忆的断层:从英雄到传说

在冀东民间,至今流传着“赵阎王夜袭沈阳”的传说,但正史中并无此记载。这种集体记忆的嬗变,折射出普通百姓对历史真相的本能重构。当史学家还在争论“赵率教是否通敌”时,辽西走廊的老人们仍会指着山脊上的烽火台说:“那就是赵将军当年点狼烟的地方。”

第五章 穿越时空的对话:赵率教的现代启示

5.1 职场丛林的古代镜像:文武跨界者的生存法则

赵率教的故事对现代管理极具启示。这个既懂《孙子兵法》又通屯田实务的儒将,堪称古代“斜杠精英”。他在懿路推行的“军户变农户”政策,与当今国企混改思路惊人相似。而他在宁远保卫战中展现的“弹性防御”战略,更被美国西点军校列为经典案例。

5.2 组织变革的先驱者:明代军工体系的改革者

赵率教在宁远建立的“兵工坊”,首次实现火器维修与弹药生产的标准化。他设计的“三段击”车阵,比欧洲棱堡战术早二十年问世。这些创新背后,是他对“器不如人”论的反击——正如他在奏折中所写:“匠作之术,亦关王霸之道。”

5.3 忠诚的现代性困境:制度性忠诚VS道德性忠诚

赵率教在遵化之战中的选择,引发当代价值观的激烈讨论。当接到崇祯“弃守三屯营”的密诏时,他选择抗旨死战;但面对同僚朱国彦的背叛,他又选择独自承担骂名。这种在制度忠诚与道德良知间的挣扎,恰似现代职场人的精神困境。

在历史的褶皱处寻找英雄

当我们站在山海关老龙头眺望渤海,很难想象四百年前,有位将军曾在此处焚烧战书,将后金的劝降信投入火盆。赵率教墓前的石碑早已风化,但他留在宁远城墙上的血指印,仍在诉说着一个真理:真正的英雄主义,不是永不失败,而是在认清体制荒诞后依然选择坚守。在这个解构一切的后现代时代,或许我们更需要赵率教式的“笨拙英雄”——那些不愿成为棋子,却甘为长城一块砖的脊梁。