引言:

在紫禁城深宫里,每当夜幕低垂,一场看似平常的沐浴戏码正在上演。清朝末年,年轻的太监孙耀庭跪在浴室门前,听闻皇后婉容那句"你又不是男人"的调侃,内心却泛起阵阵苦涩。这看似体面的差事,实则是太监们最不愿提起的噩梦。从西周时期开始,这些"非男非女"的特殊群体就在宫廷中担任起服侍主子的重任。然而,在伺候妃嫔洗澡时,他们不仅要承受巨大的体力消耗,更要忍受尊严的践踏与随时可能丢命的恐惧。这般煎熬,让许多太监即便在晚年回忆往事时,仍心有余悸,不愿多言。

大纲:

一、太监制度的历史渊源

太监一词的演变历程

宦官制度的起源与发展

从西周到清朝的重要宦官代表

二、伺候妃嫔洗澡的艰辛

烧水搬运的体力负担

长时间保持水温的辛劳

细致入微的服务要求

三、太监们不愿承接此差事的深层原因

身份地位的悲凉处境

尊严被践踏的心理创伤

生命安全的重大威胁

四、太监群体的命运与典型案例

最后一位太监孙耀庭的亲身经历

普通太监的生存状态

杰出太监的人生成就(如蔡伦、郑和等)

古代太监伺候妃子洗澡,明明是个美差,为何却一脸恐惧不愿回忆?

在紫禁城深宫里,每当夜幕低垂,一场看似平常的沐浴戏码正在上演。清朝末年,年轻的太监孙耀庭跪在浴室门前,听闻皇后婉容那句"你又不是男人"的调侃,内心却泛起阵阵苦涩。这看似体面的差事,实则是太监们最不愿提起的噩梦。从西周时期开始,这些"非男非女"的特殊群体就在宫廷中担任起服侍主子的重任。然而,在伺候妃嫔洗澡时,他们不仅要承受巨大的体力消耗,更要忍受尊严的践踏与随时可能丢命的恐惧。这般煎熬,让许多太监即便在晚年回忆往事时,仍心有余悸,不愿多言。

宦官制度溯源话沧桑

中国古代宫廷中的太监制度,源远流长。太监这个称谓在隋唐之前仅仅是对高级宦官的尊称,到了清代才逐渐成为所有宫中阉人的统称。

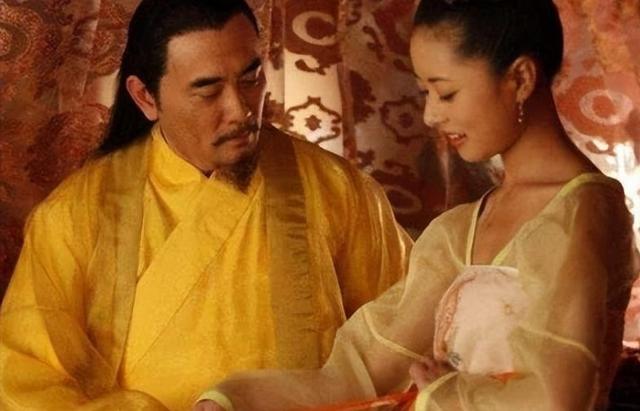

宦官制度的建立与古代统治阶级的特殊需求密不可分。当时的王公贵族拥有众多妻妾,需要专门的人手来服侍她们的日常起居。为了确保血脉纯正,防止私通,他们便想出了阉割男子的办法。

这种残酷的制度最早可以追溯到西周时期,但真正有史可考的第一位宦官是春秋时期齐国的竖刁。竖刁原本是齐桓公的一名普通仆人,为了表达忠心竟然自宫求荣。

齐桓公被竖刁的"忠诚"所打动,逐渐将权力交到他手中。但权力的滋味让竖刁迷失了方向,他开始在朝中结党营私,最终导致齐国内乱不断。

宦官专权的历史教训并未引起后世统治者的警醒。秦朝时期的赵高,明朝的魏忠贤、王振,他们都重复了相似的剧本。这些人从最底层的宫廷仆役爬到权力顶峰,最终却成为了祸乱朝纲的关键人物。

但并非所有的太监都是权力的追逐者。在历史长河中,也有一些太监凭借自己的才能为国家作出了重大贡献。东汉的蔡伦发明了造纸术,这项发明至今仍被誉为中国古代四大发明之一。

明朝的郑和更是一位杰出的航海家。他率领庞大的船队七次远航,足迹遍布东南亚、印度洋和非洲东海岸,为促进中外文化交流作出了巨大贡献。这些功绩让他们的名字得以永远留在史册之中。

宦官制度延续了两千多年,直到清朝末年才最终走向终结。这个群体见证了中国古代专制统治的兴衰,他们的故事折射出封建社会的种种荒谬与无奈。普通太监们的命运往往充满坎坷,但总有一些人能够超越身份的局限,在历史上留下浓墨重彩的一笔。

伺候沐浴暗藏人命危机

清朝末年的太监孙耀庭,被安排到浴室伺候嫔妃沐浴时,就像所有初次担此重任的太监一样,战战兢兢地站在浴室门外。这项差事看似简单,实则处处暗藏杀机。

宫中嫔妃洗澡并非寻常百姓家那般随意,而是一套极其繁琐的仪式。太监们需要提前数个时辰准备热水,还要不断往来于厨房与浴室之间,确保水温始终保持在恰到好处的程度。

沐浴时的水温有着严格的规定,不能太凉也不能太热。若是水温稍有差池,轻则受责罚,重则丢掉性命。太监们往往需要用自己的手臂试水温,以此保证万无一失。

伺候沐浴的过程中,太监们还要负责搓背擦身。这个看似亲密的举动,实则是太监们最为胆战心惊的时刻。他们必须保持恰当的力道,既不能太重伤着主子,也不能太轻让主子觉得不舒服。

有些娇生惯养的妃嫔更是难伺候,稍有不满就会大发雷霆。历史上就有太监因为搓背时力道稍重,被一怒之下处死的记载。宫中传言,康熙年间就有一名太监因为不小心碰到了妃子的手臂,当场就被打入死牢。

更为致命的是,太监们在服侍沐浴时还要时刻注意避开妃嫔的正面。一旦眼神有任何越界,就会被视为大不敬。清代宫规规定,太监若敢直视妃嫔,轻则杖责,重则处死。

为了应对这些危险,经验丰富的太监们逐渐总结出一套生存法则。他们会事先打听清楚每位主子的喜好,有的妃子喜欢水温偏高,有的则习惯温和的水温。伺候时,他们始终保持低眉顺目的姿态,说话也是轻声细语。

沐浴结束后的善后工作同样重要。太监们要将浴室收拾得一尘不染,连一根头发都不能遗留。用过的浴巾和衣物要立即送去专门的洗衣房清洗,所有物品都要归置停当。

这些看似琐碎的细节,都关系到太监的身家性命。稍有疏忽,就可能招来杀身之祸。正因如此,即便是地位显赫如李莲英这样的太监,在谈起伺候沐浴的经历时,也是讳莫如深。

随着时代的变迁,这些不为人知的宫廷秘辛逐渐被历史记载所揭露。那些在暗处战战兢兢的身影,那些为了活命而精心谋划的细节,都成为了解封建专制残酷性的一个侧面。在那个等级森严的年代,即便是最普通的沐浴差事,也暗藏着无数人命关天的考验。

宫中沐浴暗藏等级规矩

在紫禁城这座庞大的宫殿群中,沐浴这件看似简单的日常活动也被赋予了森严的等级制度。皇帝的沐浴仪式最为复杂,需要数十名太监分工合作,光是准备工作就要耗费大半天时间。

皇帝沐浴用的水必须是专门从玉泉山引来的山泉水,经过反复过滤和熬制。这些水要经过御前太监的层层把关,确保不会混入任何杂质。

整个沐浴过程中,太监们的站位也有严格规定。伺候皇帝更衣的太监站在左侧,负责端水的太监站在右侧,搓背和擦身的太监则需要保持适当距离。这种森严的队形一直要持续到沐浴结束。

皇后的沐浴规格仅次于皇帝,同样需要经过繁复的准备程序。她使用的浴具都是特制的金银器皿,连毛巾都要用上等丝绸制成。伺候的太监虽然比皇帝少,但也要十几人轮番服侍。

贵妃以下的妃嫔则要简单许多,但也有明确的等级区分。各级妃嫔使用的浴具材质不同,水温要求不同,甚至连伺候的太监人数也有严格规定。位分越高的妃嫔,享受的待遇就越好。

宫女们的沐浴条件就要差得多了,她们只能使用普通的瓷器浴具,而且往往要几个人共用一间浴室。给她们伺候的通常是年纪较大的太监,规格和要求都大为降低。

太监们自己的沐浴更是简陋,通常是在专门的小房间里用木桶草草了事。他们用的都是其他主子用剩的水,有时甚至连热水都不能保证。地位低下的太监,一个月也未必能沐浴一次。

这种等级森严的制度在节日和祭祀时体现得尤为明显。皇帝在重大节日前必须沐浴更衣,这时的仪式更加繁琐。太监们要提前三天开始准备,整个过程都要严格按照祖制进行。

各级妃嫔也要在这些特殊日子里沐浴净身,但时间要错开,绝不能与皇帝同时。她们必须等皇帝沐浴完毕后才能开始,次序也要按照品级高低依次进行。

这套复杂的制度一直延续到清朝末年,即便是末代皇帝溥仪在位时期也没有太大改变。每到沐浴时分,整个后宫都会按照这种等级秩序井然有序地运转。太监们必须牢记每位主子的具体规格和要求,稍有差错就会受到严厉处罚。

在这套制度下,一个简单的沐浴活动被赋予了深刻的政治和文化含义。它不仅仅是清洁身体的行为,更是一种彰显等级、维持秩序的重要手段。这种森严的等级制度,也从另一个角度展现了封建社会的特点。

太监见证末代宫闱沧桑史

随着清朝末年的大幕徐徐拉开,宫中的沐浴制度也发生了微妙的变化。溥仪登基时年仅三岁,婉容皇后入宫时带来了西式的浴缸和淋浴设备,这让古老的沐浴礼仪开始松动。

年轻的太监孙耀庭亲眼见证了这一转变过程。婉容皇后不再要求太监们反复试水温,而是自己调节水龙头。她还在浴室里安装了镜子,这在以前是绝对禁忌的事情。

溥仪虽然是末代皇帝,但在生活起居上仍保持着一些帝王的派头。他特别喜欢在御花园的温泉池中沐浴,让太监们将温泉水引入专门的浴池。这种新式的沐浴方式,打破了传统的规矩。

1924年,紫禁城发生了一场巨变。溥仪被逐出皇宫,大批太监被遣散。留下来的太监们不再需要伺候主子们沐浴,而是要忙着清点和搬运宫中的物件。那些金贵的浴具成了博物馆的藏品。

被遣散的太监们带着各自的故事离开紫禁城,有的回到老家,有的在北京谋生。他们中有人开起了茶馆,将宫中的见闻讲给市井百姓听。不过关于伺候沐浴的事,他们总是避而不谈。

孙耀庭晚年在北京城南开了一家小店,偶尔会被人认出是当年的太监。每当有人问起宫中的沐浴制度,他总是摆摆手,转移话题。那段提心吊胆的经历,成了他不愿回首的记忆。

到了民国时期,那些曾经显赫一时的宫廷建筑逐渐对外开放。游人们可以参观皇帝和妃嫔们曾经使用过的浴室,但很少有人知道这些精美的房间里曾经发生过怎样的故事。

一些历史学者开始收集和整理太监们的口述史料。他们发现,即便是在太监们年事已高的时候,谈起伺候沐浴的往事,仍然会面露惧色。这种深深的恐惧感,反映了封建专制统治的残酷性。

1949年后,最后一批宫中太监也相继离世。他们带走了许多不为人知的宫廷秘闻,包括那些关于沐浴制度的细节。留下来的,只有一些零星的记载和口述资料。

今天的紫禁城已经成为世界上最大的古代宫殿建筑群博物馆。那些曾经令太监们战战兢兢的浴室,也变成了展示清代宫廷生活的一部分。游客们或许很难想象,在这些精美的建筑背后,曾经有过那么多惊心动魄的故事。

这段历史告诉我们,即便是最普通的生活细节,在特定的历史条件下也会变得异常复杂。那些被遗忘的太监们,用自己的经历见证了一个时代的终结。他们的故事,成为了解封建社会最后时刻的一个独特窗口。