新年马上就要到了,很多人早早就开始了用支付宝扫福的游戏,希望能通过此举为自己增添几分福气。

走到大街上,人们最常听见的祝福语,除了“恭喜发财”外,便是“福星高照”了。

在国人看来,“福”是诸事皆吉的总称。

《礼记·祭统》中解释道:“福,备也。备者,百顺之名也,无所不顺者谓之备。”

凡事都吉利顺畅,自然是人们十分希翼的。

因此每到逢年过节,人们都要在家里门前贴上福字,很多人还要在家中贴上象征福的福星图,以祈愿福星高照,大吉大利。

那么这位代表着福运的福星,究竟是谁呢?

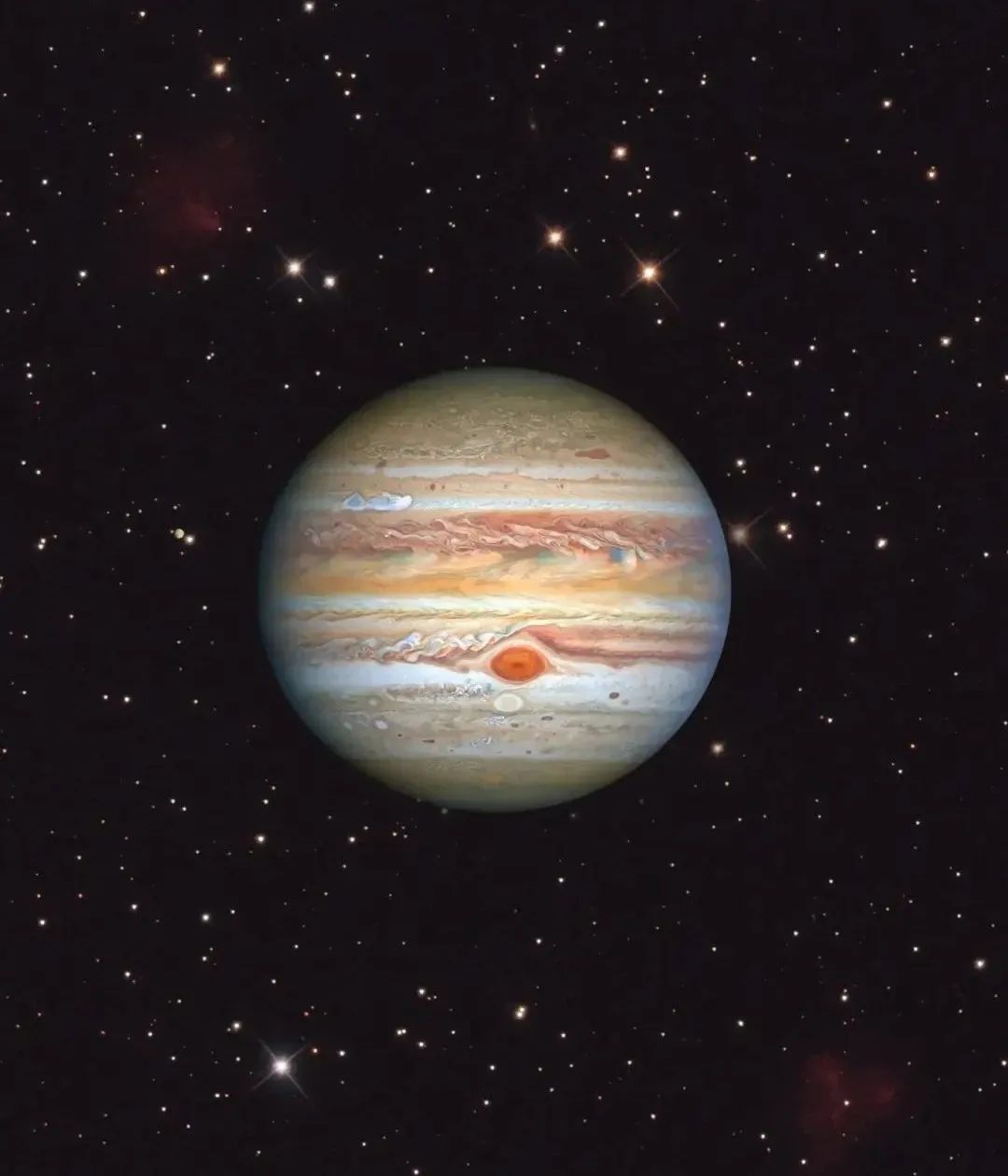

在古代,人们最早将木星当做福星。

这是因为古人经过观察发现,在木星活动的12年周期当中,气候也呈现周期性变化,因为木星与太阳的活动周期规律相似。

也就是说,木星每活动一个周期,就代表了地球上的一年,因此木星的运行代表着旧的一年过去和新的一年的开始。

所以人们将木星称为“岁星”,希望“岁星”能够在新的一年里带来好运、平安和健康。

于是岁星就顺理成章地成为了降福的福星,每逢岁末、岁首交界之际,福星都会降临人间给人们赐福,这也是为什么除夕夜晚人们要“守岁”的原因。

早在两千多年前的东周列国时期,人们就已经开始修建庙宇,祭祀岁星。

随着时间的推移,“岁星崇拜”也由星神崇拜转化为人格神崇拜。

但是最早的福星形象,与我们现在常见的大相径庭,在唐代绘制的《五星二十八宿》图中,绘制着最早的福星形象。

里面的福星虎头豹眼,身穿长衫,坐骑野猪,凶悍异常。

可能是人们认为给人带来福运的神仙,不应该长着一副野兽的摸样,于是福星的样子也越来越人性化。

其起源也产生了两种说法,一种大家比较熟悉,认为福神就是道教三官之中的“天官”,民间受此影响,产生了“天官赐福”的吉祥祝词。

一种说法则更受学者的认同,认为福星是唐代的道州刺史阳城。

阳城字亢宗,是唐朝陕州夏县人。

他曾在唐德宗年间考过科举,中过进士,却多次拒官不做。

后来在唐名臣李泌的屡次推荐下,被唐德宗任命为谏议大夫。

阳城在谏议大夫任上,面对当时谏官“以直邀名”的风气时,却不予迎合,八年之间,阳城以酒为伴,醉酒不言政事。

可就当大家都以为他尸位素餐时,他却一鸣惊人,带头弹劾误国误民的奸臣裴延龄,令朝野为之一惊。

却也因此得罪了唐德宗,被贬斥为道州刺史。

在道州刺史任上,阳城不仅没有颓废,而是励精图治,关心民情,实行节俭,赏罚分明。

史载他“治民如治家,宜罚罚之,宜赏赏之”。

他自己生活非常俭朴,月俸除留足吃用外,其余全归官府所有,常常把官府规定给自己食用的鱼肉等放在道旁,与民共享。

同时他还关心民情,杜绝弊政,奉公廉洁,反对官府催租逼债,侵渔百姓,因此很受当地百姓爱戴。

而阳城之所以后来被百姓们当做福神,正是因为他杜绝了道州当时的一大弊政——进献“矮奴”。

在隋朝时期,道州当地人曾经给隋炀帝进献过一个本地的特产,一名名叫“王义”的侏儒。

隋炀帝见了后很是新奇,便下令让道州每年向朝廷进献一名侏儒,将此事当做了制度。

隋朝灭亡后,道州进献侏儒的制度并没有被废除,当地每年还是会向朝廷进贡侏儒,名曰“矮奴”,以供皇帝猎奇玩赏。

可侏儒的数量毕竟有限,为了完成朝廷的任务,道州本地的地方官员便想了一个丧尽天良的做法。

他们从贫苦家庭中抢来孩子,强行放到窄小的陶罐中,只将脑袋留在外面,用这种方法来抑制孩子的发育,人为制造出一个又一个的侏儒。

造成了无数家庭妻离子散,家破人亡。

阳城到任以后,听说了这骇人听闻的做法,下定决心要铲除这种恶习,自行终止了这项进贡。

没想到唐德宗居然惦记着这件事,多次专门派人来催讨。

但是每次阳城都据理力争,并且说:“道州本来就不产侏儒,只是当地大多数人比较矮小并不是侏儒,按照律法规定,进贡只能是当地有的东西,不能强迫进贡没有的东西,所以我们道州没有办法进贡侏儒。如果非得进贡,我不知究竟该让谁去。”

唐德宗采纳了他的建议,放弃了这一要求。

一项绵延几百年的弊政,被阳城一举废除。

此事后来被唐代诗人白居易写进了《道州民》诗中:“道州水土所生者,只有矮民无矮奴。”

因为阳城的果敢直谏,为道州百姓铲除了这项恶习,让百姓走出阴影。

让道州百姓母子团圆,重获家庭幸福。

道州百姓为了感激阳城的解厄赐福,便自发在道州建立寺庙并绘像供奉阳城,敬奉他为本州“福神”。

而其他一些地方的百姓听说了阳城的所作所为之后,也纷纷效仿,建庙绘像供奉阳城。

一传十,十传百之后,“天下士庶黎民皆绘像敬之”,阳城庙就此被称为了“福神庙”。

福神最终也按照阳城的样子,变成了穿着一品大员的红官服,五绺长须,头戴官帽,蟒袍玉带,面貌安详,和蔼可亲的忠厚长者形象,成为了“福星”在人间的化身。

参考资料:

《民间“福神”阳城》作者:王勤忠

《新春新岁说“福神”》作者:陈旸

《福禄寿究竟是何方神圣》

福生无量天尊

⊙部分图文源于网络,如有侵权请联系删除

⊙转发分享至朋友圈,劝善戒恶,功德无量