在“读书到底有没有用”这个问题上,人类似乎从未停止过争论。特别是当我们面对“985高材生送外卖”“硕士生月薪3400”“大学生捡垃圾年入百万”这样的新闻时,总会让人心生疑惑:读那么多年书,到底是为了什么?难道真的像一些人调侃的那样,“读书无用”?还是说,问题的根源其实并不在读书本身?

读书的意义,真的可以用月薪衡量吗?

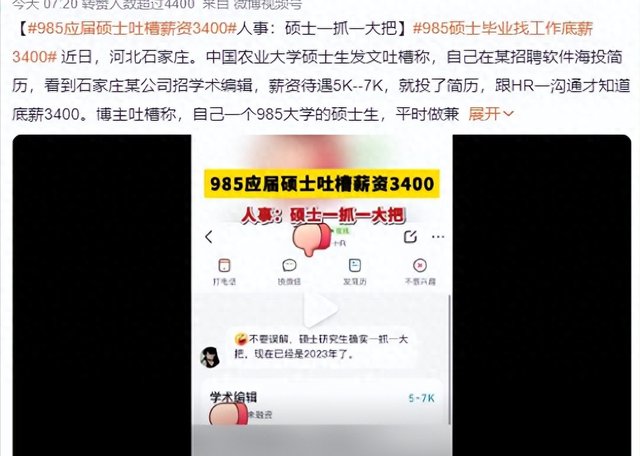

当我们把读书的价值简单等同于“能不能赚大钱”时,问题的复杂性其实已经被高度简化了。就像文章中提到的那位985硕士生,拿着月薪3400的offer,感叹饭店服务员都比自己挣得多。乍一看,这种现象确实让人愤慨:辛辛苦苦读了这么多年书,结果还不如别人端盘子?但仔细一想,读书的核心意义真的只是为了一个高薪水吗?

北大校长的一句话耐人寻味:“物质的贫穷能摧毁你的尊严,精神的贫穷能耗尽你的轮回。”这句话恰如其分地解释了读书的真正意义。读书不是让你瞬间暴富的工具,更不是让你在人生中永远领先的护身符,它是让你有更多选择的权利,是让你在面对生活的起伏时,有向上攀爬的支点。

“985毕业生送外卖”背后的故事

不少人看到“高学历送外卖”这样的话题时,第一反应往往是嘲笑:读书读成这样,岂不是白费?但如果换个角度去思考,也许你会发现,问题比我们想象的更复杂。

有些人选择送外卖,是因为这份工作自由、收入可观,甚至可能是因为短期的生活需要。但高学历者即便在送外卖时,他们的思考方式、时间管理能力,以及对未来规划的视野,可能都与那些完全没有受过高等教育的人有所不同。更何况,选择一份职业,不一定意味着这就是人生终点。或许对于这些人来说,送外卖只是人生中的一个阶段,而不是终点。

“人生没有白读的书”,这句话听起来有些鸡汤,但却很真实。那些你曾经接触过的文字、学习过的知识,或许不会立刻让你月入百万,但它们会在潜移默化中改变你的思维方式。读书带来的视野和格局,可能不会马上体现在你赚了多少钱上,但它会决定你怎么看待这个世界,以及如何与这个世界相处。

学历不是万能,但没有学历却万万不能

有人会说,“看看那些辍学创业的成功人士,学历真的决定什么了吗?”这种观点看似有理,但其实是典型的幸存者偏差。我们总是喜欢拿少数的成功案例来证明一个观点,却忽略了那些默默无闻的普通人。比尔盖茨、扎克伯格确实是辍学创业的典范,但他们的成功更多依赖于极高的天赋和特定的时代机遇,而不是因为他们“没有读书”。

更何况,学历并不是决定命运的唯一因素。它只是一个敲门砖,能让你有更多的机会和选择权。在一个学历通胀的时代,本科生已不再稀缺,硕士生也不再是稀有物种,靠学历“躺赢”的时代早已过去。但这并不意味着学历没有意义,而是我们需要用更务实的态度去看待它的价值。

选择大于努力,认清现实很重要

文章中有一个观点值得深思:“选学校的时候,不要只盯着985和211,最重要的还是专业。”在高考填志愿时,很多人把学校排名看得比一切都重要,却忽视了专业和未来就业的匹配度。比如汉语言文学这样的文科专业,虽然听起来很高大上,但就业市场对其需求却相对有限。如果从一开始就对行业前景有清晰的认知,或许能避免毕业后的迷茫与挫败感。

当然,除了选择专业和学校,家庭背景、时代机遇这些不可控的因素,也在很大程度上影响着一个人的发展。但这并不意味着我们就可以因此放弃努力。命运的本质,往往是无数偶然事件和个人选择的叠加。学历只是其中的一个变量,但它并不是全部。

“捡垃圾”的大学生,真的失败了吗?

故事中提到的两位大学生,一个选择了从事废品回收,一个靠旧物收藏开创了自己的事业。他们的选择看似“不体面”,却让人不得不佩服。尤其是那位985毕业的男生武楷斯,他把“捡垃圾”做成了文化事业,用自己的方式赋予了这份工作新的意义。

这样的例子或许能给我们一些启发:职业的高低,并不能完全定义一个人的价值。一个人真正的成功,不在于他做什么,而在于他是否能找到属于自己的方向,并且坚定地走下去。

读书的意义,不在于一张纸,而在于一生的成长

杨绛先生曾说:“年轻时以为不读书不足以了解人生,后来才发现,不了解人生是读不懂书的。”这句话道出了读书的真谛——它不仅仅是为了谋生,更是为了让我们更深刻地理解这个世界,理解自己。

读书不能保证你一定功成名就,但它能让你成为一个更好的人。它让你说话有道理,做事有余地,出言有尺度;它让你在跌宕起伏的生活中,拥有处变不惊的内心;它让你在未来面对困境时,有更多的选择和力量。

那么问题来了,如果有一天你发现你的学历和收入不匹配,你会选择抱怨命运的不公,还是用读书带来的智慧和格局,去寻找新的可能?对此,你怎么看?