艺术家的离世与公众的记忆

引言

在公众的视野中,艺术家不仅是创作的传递者,更是思想与情感的传承者。

然而,艺术家的离世常常引发了社会多元的反响。

近期,虹云的去世与青年演员高亮的离世引发了广泛的讨论与对比。

两位艺术家的告别,带来了截然不同的舆论回应,这其中蕴含着一种社会文化的冲突与思考。

艺术家虹云:风光背后的争议

虹云,作为中国首代播音员之一,她的声音伴随了几代人的成长。

尤其是在纪录片《话说长江》中,虹云那充满感情的朗诵,成为了亿万观众心中的经典。

然而,正是这位被誉为杰出演播艺术家的艺术家,在去世时,却遭到了不少非议。

她的演艺生涯曾经光辉灿烂,但一场由恒大组织的晚会,成为了她声名的分水岭。

在这场活动中,虹云为晚会朗诵了一首名为《感恩》的作品,尽管她的表现毫无问题,却因朗诵内容被指责为“歌颂资本”而饱受争议。

相关评论中,许多网友指责她晚节不保,更有评论指出她的一生名声尽毁于此。

一个艺术家的选择,在公众的眼中,总是被赋予了更多的期许。

在人们眼中,艺术家的道德标准应当高于常人。

虹云因这一抉择而被痛斥,反映出公众的失望与愤慨。

青年演员高亮:英年早逝的惋惜

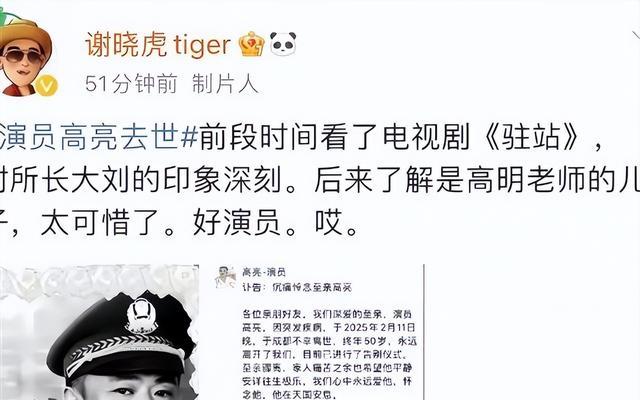

与虹云的争议形成鲜明对比的是,同日去世的青年演员高亮。

高亮作为“星二代”,凭借父亲高明的光环与自身的努力在演艺圈中逐渐建立起自己的地位。

尽管演艺生涯不算长,但高亮凭借在电视剧《驻站》中的出色表现,赢得了观众们的喜爱。

高亮只活到50岁,因肝癌的突发离世,让人感受到生命的脆弱与无常。

许多粉丝在他的社交平台上表达了对他的怀念与惋惜,缅怀其短暂而璀璨的艺术生涯。

更令人感伤的是,作为高明的儿子,在丧失孩子的痛苦中,老一辈艺术家高明又要承受沉重的丧子之痛。

在高亮的去世后,评论区散满了对生命短暂的感慨与对其作品的追忆。

他的离去带来的不仅是对过往角色的回忆,更引发了对未来期待的逝去。

公众人物的责任与道德

虹云与高亮的离世,让我们再一次思考公众人物的责任与道德。

作为一个艺术家,在为社会提供作品的同时,他们亦要承担起相应的社会责任。

然而,这种责任在不同的情况下所受的考验却各有不同。

虹云的经历告诉我们,当一个艺术家为了补贴家用而妥协自身艺术标准时,可能会引发公众的不满。

特别是她朗诵的内容,被解读为一种对资本的迎合,这在公众道德标准下是不可接受的。

相较之下,高亮的去世则纯粹是对生命脆弱的哀悼,网友们留给他的更多是善意与怀念,未曾有过质疑与指责。

好似两种艺术生命的极致,虹云的晚年凝聚了多年创作成就与舆论压力的对峙,而高亮则成为了人们嘴中的传奇英才,尽管过早离世,却留下了无数美好的瞬间与回忆。

对比与反思

在同样的悲痛中,虹云与高亮的离世所引发的舆情迥然不同,正如我们的生活也是充满了多样性与矛盾。

艺术家的公众形象,往往与其个人选择紧密相连,甚至可能在生与死之间被彻底改变。

人们对虹云的争议与质疑,表明了社会对名声与道德的高度认同。

而对高亮的惋惜,则是对于一个曾经能够带给我们欢乐与感动的艺术家无言的怀念。

然而,我们又该如何看待这种差异?

是对公众人物道德标准的一种过高期待,还是对艺术表达方式的误解?

结语

人生如戏,艺术家在其中扮演的角色是多面的。

他们既是欣赏者的偶像,也是社会舆论的焦点。

虹云与高亮的离世,不仅是对他们艺术成就的回顾,更是对我们文化反思的深刻引领。

在一片争议与惋惜中,我们应当以宽容的心态去看待每一位艺术家的选择与不易。

他们在光鲜的外表下,承担着常人难以理解的责任与重担。

作为公众,我们更应理性看待艺术家的光环与跌落,以构建一个更为包容的艺术环境。

无论如何,虹云的作品仍在,中国的播音艺术在她的贡献下愈加丰硕。

而高亮,则以其短暂却璀璨的生命,感染着更多的观众。

我们在缅怀的同时,也要铭记艺术家的价值与贡献,期待未来能够迎来更多的灵感与创意。