他被后世作为文人辞官的羡慕者,逃避生活磨难的榜样,然而有谁知道,他为此付出了巨大的代价。他的诗文在他生前不为世人看重,他活到了六十二岁便在庐山脚下的田园里寂寞逝世。唐人不能叫他陶渊明。为了避高祖李渊的讳,他们叫过他陶深明。现在,你可以叫他陶潜,陶元亮,五柳先生,靖节先生。

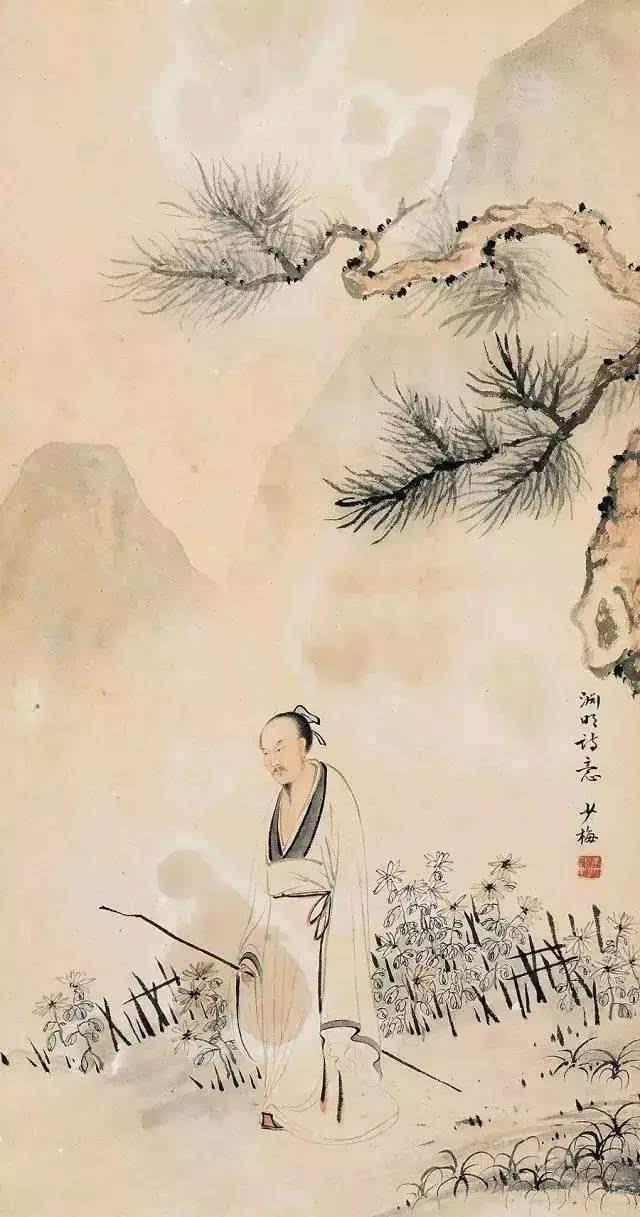

陶渊明画像

作为东晋末年的隐士,他必须要去承受更为孤独的意境。

这是史上最黑暗年代,竟然还有太阳。他的田园,如同被潮水围拢的一座孤岛,被怯懦包裹的勇气,在黑暗乱世之中发出了微弱的光芒。不时有茫茫的雨雪,从头顶依次降落。风从时间的深处吹过来。一扇简陋的柴门通往一幢空空荡荡的木屋。凄冷的光线在他的身边缓慢地挪动,飘散着苦寒的气息。没有任何嘈杂的声响。他准确无误地活在那里,现实感十足。他的身后,长江滚滚向东,仿佛就是为了证明他的存在而流动。江州,浔阳,柴桑,这既是他肉身的所在,又是他灵魂的彼岸。

从365年到427年,他的隐约事迹,在《陶征士诔》《宋书》《陶渊明传》《莲社高贤传》《晋书》《南史》这些书中有记载。从中不难发现,他是个热爱生命的人。他不神秘。他就是一个鲜活的,有血有肉的,有弱点的普通人。他的一生很丰富,很达观,有返璞归真的境界,有无处不在的关怀。他还打通了生死之门。似乎一切早已注定。他有一个声名显赫的曾祖父,叫作陶侃。陶侃是东晋的开国名将,官做到大司马。大司马这个官,近似于国家的最高军事长官。这是一个颇为成功的、富有传奇色彩的人。史书上说,陶侃很自律,不喜喝酒。

陶渊明《饮酒》

到了他的祖父陶茂,再不济,也做过武昌太守。他的父亲,在他八岁时就去世了,没有留下姓名。陶渊明在《命子》诗里这样写他的父亲:于穆仁考,淡焉虚止:寄迹风云,冥兹愠喜。看来也是做过官的。后来失了官,也能够心平气和地接受命运的大起大落。

他还有一个有名的外祖父,是时人都很仰慕的人,东晋的名士孟嘉,也做过一些 大大小小的官。孟嘉的妻子是陶侃的女儿,孟嘉的女儿后来又嫁给了陶渊明的父亲。表兄妹结亲,在古代很正常。孟嘉很有个性,是个脾气耿直的性情中人,极爱饮酒。从某个方面上看,陶渊明身上的那种超然的气质,更像他的外祖父。

相关画面

在他18岁那年,北方的前秦和南方的东晋之间爆发了一场有名的战争、淝水之战。东晋以弱胜强,稳定了自己的政权,也使得流落到南方的中原文化得以保存,意义深远。对此,他想必也有过为国效力、上阵杀敌的雄心壮志。然而这个年龄,却正是他在《怨诗楚调示庞主簿邓治中》里提到的“弱冠逢世阻",以及在《有会而作》里写下的“弱年逢家乏"的年景。那个世界在他的眼前,没有亲和力。他把一杯酒送进口中,觉出了前路的苦涩。 年少的时候还好。他起码不用操心这些虚名。如果可以不用出去做官就证明自己的人生,他宁愿就这样生活下去,一辈子也不走出田园。他更向往上古的淳朴社会,此番心迹,有《五柳先生传》为证。

陶渊明

既然不能重新选择出身,他就出去做官了。做官,也有着解决家贫和大济苍生的双重理由。20多岁时,他进入仕途,当上了江州祭酒。这个官不算小,类似于今天的文化局长。以这个官职起家,可见陶家尽管衰落,还是很有背景的。可是,不久他就“不堪吏职,少日自解归”。很有脾气,说不干就不干了。后来,州里又召他做主簿。这个官是长官的文书,权势也不小。他没有答应,再后来,他“躬耕自资,遂抱赢疾"。由于种地养家的劳累,他的身体变得很差了。

到了30多岁,也许实在是过不下去了,他又出来当了官,这次是投奔到了桓玄的门下。正是天下大乱的年代。桓玄有野心,想当皇帝,谁都看得出来。他去京都给桓玄送信,并写下《庚子岁五月中从都还阻风于规林》二首,里面两句"自古叹行役,我今始知之“最为震撼人心。两年后的冬天,他的生母孟氏去世。他极目四望,满眼凄凉,随后返家丁忧三年。如此一来,他或许幸运地躲过了生命的危机。

相关画面

40岁时,他第三次出仕。此时的桓玄,已经失败了。他去了刘裕的帐下做参军,有《始作镇军参军经曲阿作》。不料这个刘裕,也是想当皇帝的。后来他成了刘宋的开国君主。这是后话。这期间,他发现了人世的真相,目睹了人类的残忍和丑陋。那些不美好的东西,让人无奈,直至绝望。 也是在这一年,405年,他开始为自己的归隐做准备。他可能是从那个时代的空气中嗅到了一丝不祥的味道。在他的叔叔,时任太常卿的陶夔的引荐下,他做了人生里的第五个,也是最后一个官,彭泽县的县令。然而没多久,他就辞官不干了。这一次他是彻底不打算再出来了。为了表示自己的决心他写下《归去来兮辞》。

陶渊明塑像

他的诗文,大部分写在他隐居之后。他一次次重申自己归隐的无比正确。他很快乐,很满足,也很矛盾。那是自由温暖的田园生活,但其中也不乏强烈的人生痛苦。这正是一个天真自然真情流露的陶渊明。

他非常积极,始终努力思索着人生的意义在何处。他并不是个调和肃穆的人。他的内心一直充满两种力量的斗争:一个是人性的陶渊明,他热爱短暂的人生,想活在田园里;一个是世俗的陶渊明,他的身上有宿命,让他不能完整地活在一个人的田园里。当然最后,他完善了,也完成了自我。这与他人无关。谁都无权左右别人的人生。

相关画面

他在《责子》一诗中写道:"天运苟如此,且进杯中物。”他有五个儿子,分别是陶舒俨、陶宣俟、陶雍份、陶端佚、陶通佟 。他对儿子们很失望。他自己看透世事,却希望儿子们有所成就。传说他曾向颜延之求助,让他的儿子做官。说到底,这才是实实在在的陶渊明。不过,也许正是由于他的过度饮酒,才导致了儿子们天资的平庸。他也想过要戒酒,还写过《止酒》,但终究是游戏之作。他戒不了酒。没有酒,他就会迷失方向。在离开这个世界前,他在《拟挽歌辞》里写道:"但恨在世时,饮酒不得足。”

他对生命具有-种极其尖锐的、深邃的洞察力。这是一个人命无常的时代。三国两晋南北朝的风云,徐徐掠过他的眼底。光阴在他的脚下疾速流逝。他伸出手去,想抓住一点什么, 却只有一片虚无的空间感传回到他的体内。他看到了一个不断在丧失时间的自己。有生之年,他要为生命这回事困扰,要找到一条解决"生命到底是个什么东西"这个问题的途径。否则誓不罢休。

相关画面

彻底归隐的他,明白了“哪乘化以归尽,乐夫天命复奚疑“才是生命的真相。人来自字宙的某个神秘的角落,最终要顺从自然的力量,回到那个角落里去。至于那里是什么地方,倒是不用考虑了。413年,陶渊明针对佛家生死报应的观点,写下杰出的组诗《形影神》。他把自己化为三个分身,相互对话,说出主张。形是他的肉身,影是他的虚名,神是他的思想。他最终说出“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑"的观点。在佛老盛行的时代,他不迷信任何外在学说,充满了向死而生的勇气,真正做到了颜延之在诔文中所说的“视死如归,临凶若吉”。

陶渊明

他不得不经历亲人们的离 去。他的父亲、庶母、生母、从弟仲德、程氏妹、从弟敬远都先他而去。甚至他辞职后,因为穷困,女儿竟然被活活饿死,在通往真正自由的路上,他付出了巨大的亲情代价。因此他多次开始思考死亡的哲学终极问题。

《悲从弟仲德》里的"翳然乘化去,终天不复形",这两句诗表明了他对死亡的到来没有任何顾虑。他在《祭程氏妹文》里写下一句“死如有知,相见蒿里”,因为思念,倒对死亡的来临充满迫切之情。他在《祭从弟敬远文》里也有一句"神其有知,昭余中诚”,不乏无奈和绝望。看来他也有需要安慰的时候。后来,他为自己写下《拟挽歌辞》。

相关画面

喜欢他的人,往往会被他的一句"采菊东篱下,悠然见南山”击中。这些人心灵敏感,向往美的自然界,只是有时以为陶渊明就是那个宁静淡泊的五柳先生。若是这样,他就错了。陶渊明倔强、决绝、刚烈的一面,不应被历史罩上面纱。不了解他的人,都只知道他是个隐者,而且是古往今来最有名的隐者之一。这里面有不喜欢他 的人,说他做作,视野狭窄,无趣,散漫任性,都归隐了还不甘心失败。这是多么简单粗暴的观点。如果陶渊明听到了,或许不仅不会生气,还会哑然失笑。他的对手这么肤浅,甚至都没有质疑他的权利。

相关画面

他是个随性的人。年少时想出游,出仕后想有所抱负,发现世界让他失望,他就一次次离去,并且最终离去。他给过自己机会,但发现还是不行。这不是做作,是真诚。说一个最恨虚伪世故的诗人虚假,就是睁眼说瞎话。苏轼崇拜陶渊明。他看到了他的随心所欲:“欲仕则仕,不以求之为嫌,欲隐则隐,不以去之为高。饥则扣门而乞食,饱则鸡黍以迎客:古今贤之,贵其真也。”后世的陶渊明,成为无数仕途失意者的精神领袖。