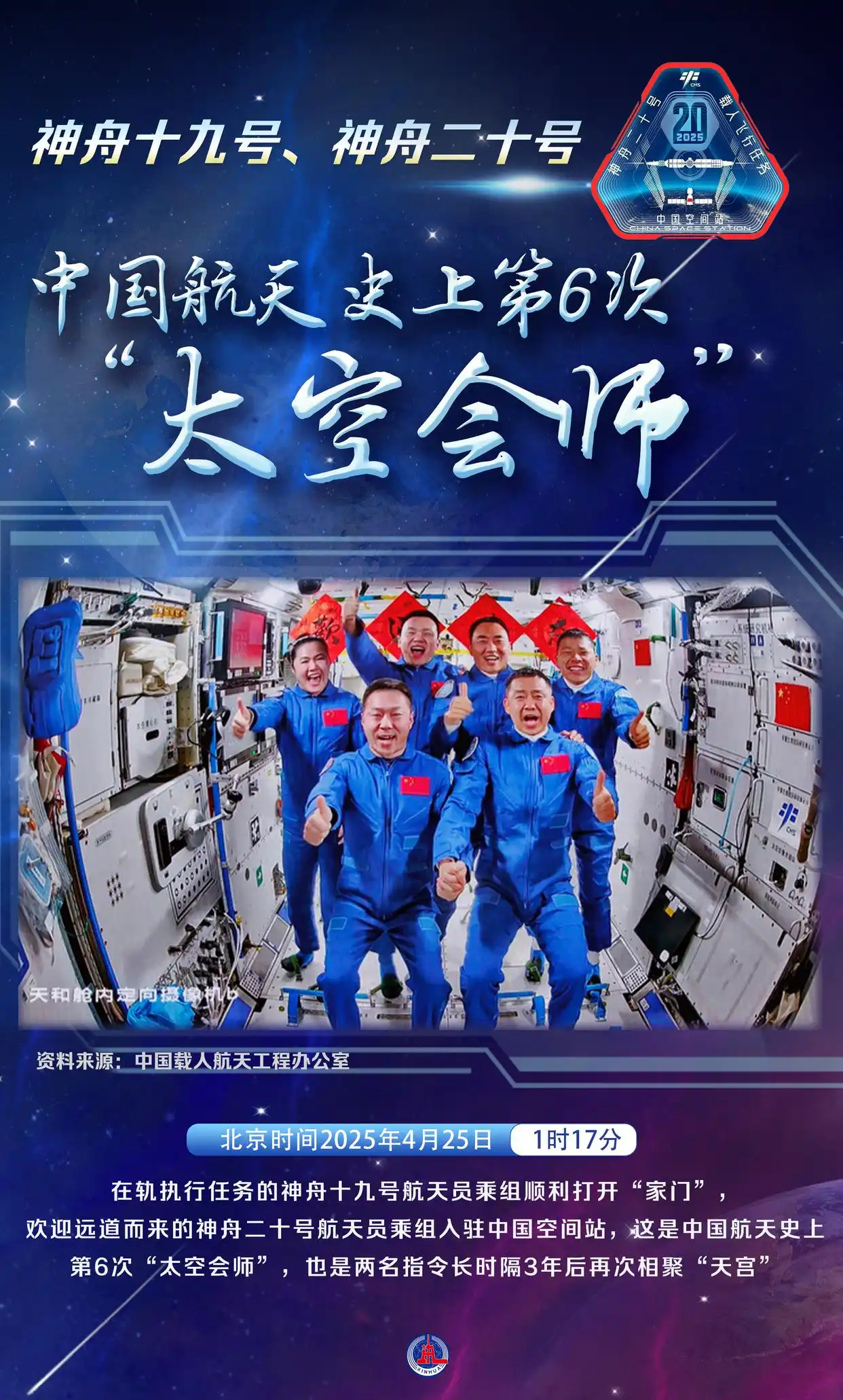

2025年4月25日凌晨1时39分,当上海航天控制中心的大屏幕亮起时,所有工作人员都屏住了呼吸。神舟二十号指令长聂海胜沉稳的声音传来:"报告地面,我们已与神舟十九号乘组顺利会师!"这一刻,距地球400公里的中国空间站里,六个身着蓝色舱内工作服的航天员紧紧相拥,舷窗外璀璨的星河见证着我国第六次太空会师的历史时刻。

会师过程堪比"太空穿针"

这次看似轻松的会师背后,凝聚着地面团队长达半年的精密筹划。空间站核心舱的直径不过4.2米,要在这样有限的空间里同时容纳两个乘组,每个动作都要像绣花般精细。神舟十九号的张晓光机组已在轨驻留三个月,他们提前三天就开始整理实验设备,把原本固定在舱壁的仪器临时收纳进"天和"舱的储物柜。

最关键的对接时刻选在了空间站飞越我国上空时。地面测控站从新疆喀什到海南三亚全线待命,48岁的轨道工程师王建军盯着屏幕上跳动的数据告诉我:"两艘飞船的相对速度要控制在0.2米/秒以内,角度偏差不能超过5度,这就像让两架客机在平流层里跳交谊舞。"

当神舟二十号缓缓贴上对接环的瞬间,舱内响起了持续30秒的提示音。已经58岁的聂海胜后来回忆说,这30秒里他仿佛回到了20年前首次执行任务的时刻,"手心全是汗,但指令必须一个字一个字清晰报出"。

特殊"全家福"背后的深意

会师后最引人注目的环节,当属那张悬浮在问天实验舱的"全家福"。摄影师是神舟十九号的载荷专家李敏,她特意把背景调整到能看到地球弧线的位置。"这样既有家的温暖,又有宇宙的浩瀚。"李敏在天地通话时这样解释。

照片中,六位航天员手拉手围成环形,这个造型暗藏玄机。航天员科研训练中心的张主任透露,环形队列象征着中国航天事业的薪火相传——49岁的张晓光扶着最年轻的航天员李聪的肩膀,58岁的聂海胜则与"80后"女航天员王璐十指相扣。这种新老搭配的阵容,正是我国第四代航天员培养计划的生动写照。

细心的观众会发现,每位航天员胸前的国旗徽章都微微反光。原来这是特制的"记忆合金"徽章,能在失重状态下保持平整。就连这个细节,都是航天服设计师们经过17次改良的成果。

技术突破创造新纪录

本次任务实现了三大突破:首次应用新型快速交会对接技术,将对接时间缩短了3小时;首次在轨完成空间站三舱联合供电测试;首次实现两个乘组联合开展舱外作业准备。这些进展,让中国空间站的运行效率提升了40%。

最让国际同行瞩目的是"太空物流"系统的升级。两个乘组交接期间,通过"天舟"货运飞船完成了12吨物资的转移调配,包括新鲜水果、新型实验材料和春节慰问品。负责物资管理的刘伟航天员笑着说:"现在我们空间站的储物系统,比我家里的衣柜还智能。"

航天员故事折射时代变迁

神舟二十号乘组的聂海胜已是第三次出征太空,这位从湖北枣阳农村走出来的航天员,亲历了中国载人航天从"一人一天"到"多人长期驻留"的全过程。他随身带着女儿送的平安结,这次特意系在了睡眠舱的扶手上。

新人李聪的经历更让人感慨。这个来自四川凉山的彝族小伙,小时候每天要徒步两小时上学。如今他站在空间站的舷窗前,用彝族山歌的调子对着镜头唱起了《东方红》。地面控制中心的工作人员说,当时好多老专家都偷偷抹眼泪。

未来已来:太空家园常态化

随着本次任务成功,中国空间站正式进入"滚动值守"阶段。未来每年将进行2-3次乘组轮换,实现真正的常态化运营。正在研制的"巡天"光学舱将于2026年对接,届时空间站的观测能力将提升10倍。

更令人期待的是,我国新一代载人飞船试验已进入最后阶段。这种可重复使用的飞船能搭载7名航天员,预计2030年前后投入使用。到时候,咱们普通老百姓去太空旅游的梦想,可能就真的要实现了。

望着大屏幕上渐行渐远的空间站,航天员总设计师周建平院士摘下眼镜擦了擦:"从1992年立项到今天,33年啊,我们终于建成了自己的'太空家园'。"这一刻,指挥大厅里响起了经久不息的掌声,这掌声既献给天上闪耀的星辰,也属于地上每一个仰望星空的人。