经济观察报等媒体报道,3月10日下午华为公司在内部员工社区平台“心声社区”有一则长达6500字的通报。其中指出,72名华为正式员工及19名非雇员在招聘非雇员过程中存在徇私舞弊行为,多人通过出卖公司信息资产获利。这一通报引发华为内部和社交媒体热议,当天在心声社区热搜榜排名第一。

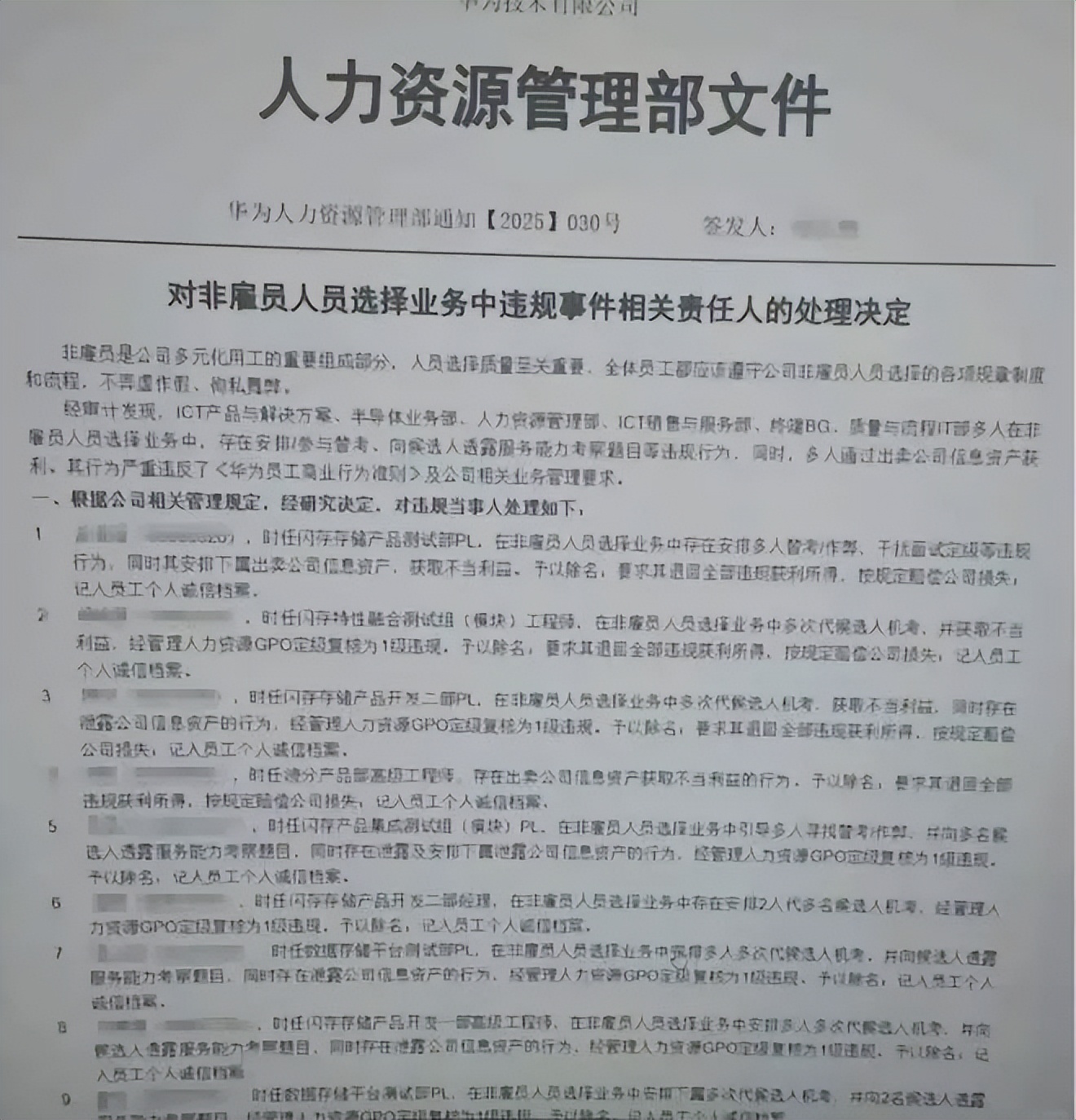

媒体报道显示,通报的文件题为《对非雇员人员选择业务中违规事件相关责任人的处理决定》。一位华为成都研究所员工告诉经济观察报,此次通报主要涉及华为成都研究所的数据存储部门。

(图据网络)

报道说,处理涉及ICT产品与解决方案、半导体业务部、人力资源管理部、ICT销售与服务部、终端BG、质量与流程IT部共6大业务部门。以上部门除名辞退或通报批评的有62名,而整个数据存储业务约100余人,“很多部门基本全开除”。但网传“任正非亲赴成都”“封楼抓人”等消息,媒体指出不实。

内卷化生存与制度性突围:就业寒冬下的铤而走险

东莞电子厂的招工摊位前,写着“35岁以下,本科优先”的告示在风中卷曲。北京中关村的咖啡馆里,改简历的年轻人将“OD转正经历”悄悄写入项目经验。2024年高校毕业季,人工智能专业学生发现教了四年的TensorFlow框架已被PyTorch淘汰,而招聘启事上赫然写着“需三年大模型实战经验”……

这种教育供给与产业需求的致命时差,催生出庞大的“能力黑市”:IT培训机构兜售“三个月华为OD保过班”,知识付费博主传授“算法面试暴力破解法”,完整的灰产链条已经形成。而华为替考人群不过是冰山一角,技术中产们正被迫参与一场没有底线的军备竞赛。社会学中的“结构暴力”理论在此具象化——不是个体不够努力,而是系统性机会坍缩逼迫一些人走进制度的阴影。

难道是一代人在就业冰河期的生存镜像?岗位收缩与技术迭代的双重绞杀下,公平与舞弊的界限正在集体焦虑中变得模糊。

当35岁危机从互联网向制造业蔓延,企业用“OD转正”作为胡萝卜,诱导求职者接受更苛刻的考评规则。舞弊案中暴露的“付费内推”“面试透题”等灰色手段,有着技术阶级固化下的地下突破趋向。当大厂将招聘标准提高到“ACM竞赛金奖+顶会论文+开源社区commiter”的三重门坎,普通院校毕业生即便日夜刷题也难以跨越阶级鸿沟吧?

有IT培训机构广告语赤裸裸地写着“我们卖的不是课程,是阶级跃迁的电梯”。这种技术贵族主义的盛行,使得招聘的舞弊者们在某种意义上成为“制度性腐败”的合谋方——既是破坏规则的罪犯,又是畸形规则的受害者。

(图据网络)

招聘制度设计的“量子纠缠”

华为OD制度的"薛定谔式"定位值得玩味:既非传统外包的"工具人",又未获得正式员工的"编制红利",却在薪资待遇与晋升通道上架起隐形桥梁。这种"类正式员工"的模糊地带,应该说是用工制度创新的产物,结果在人性与利益的量子纠缠中形成坍缩。

转正机会成为明码标价的商品,技术面试沦为可交易的期货,制度设计中的弹性空间变成腐败的温床……这让人想起诺奖得主奥斯特罗姆的警示:任何制度在创造激励的同时,必然伴生套利空间。

华为园区里每一块电子屏滚动播放的"以客户为中心,以奋斗者为本"标语,与人力资源部通报成都所的文件形成微妙互文。这场涉及6大部门、91人的招聘舞弊案,既非简单的道德沦丧故事,也不是孤立的利益寻租事件,而是中国科技巨头在组织进化过程中必经的阵痛。当企业将手术刀对准自己,揭示的是数字经济时代组织治理的深层命题。

华为舞弊案的系统性隐喻:整治“内卷式”竞争?

华为作为大企业的案例,是否如何反映整个行业的状况?华为的OD岗位由于其相对优厚的待遇和转正机会,可能成为许多人争夺的目标,尤其在就业困难时期,这种岗位的吸引力更大,从而催生舞弊产业链。

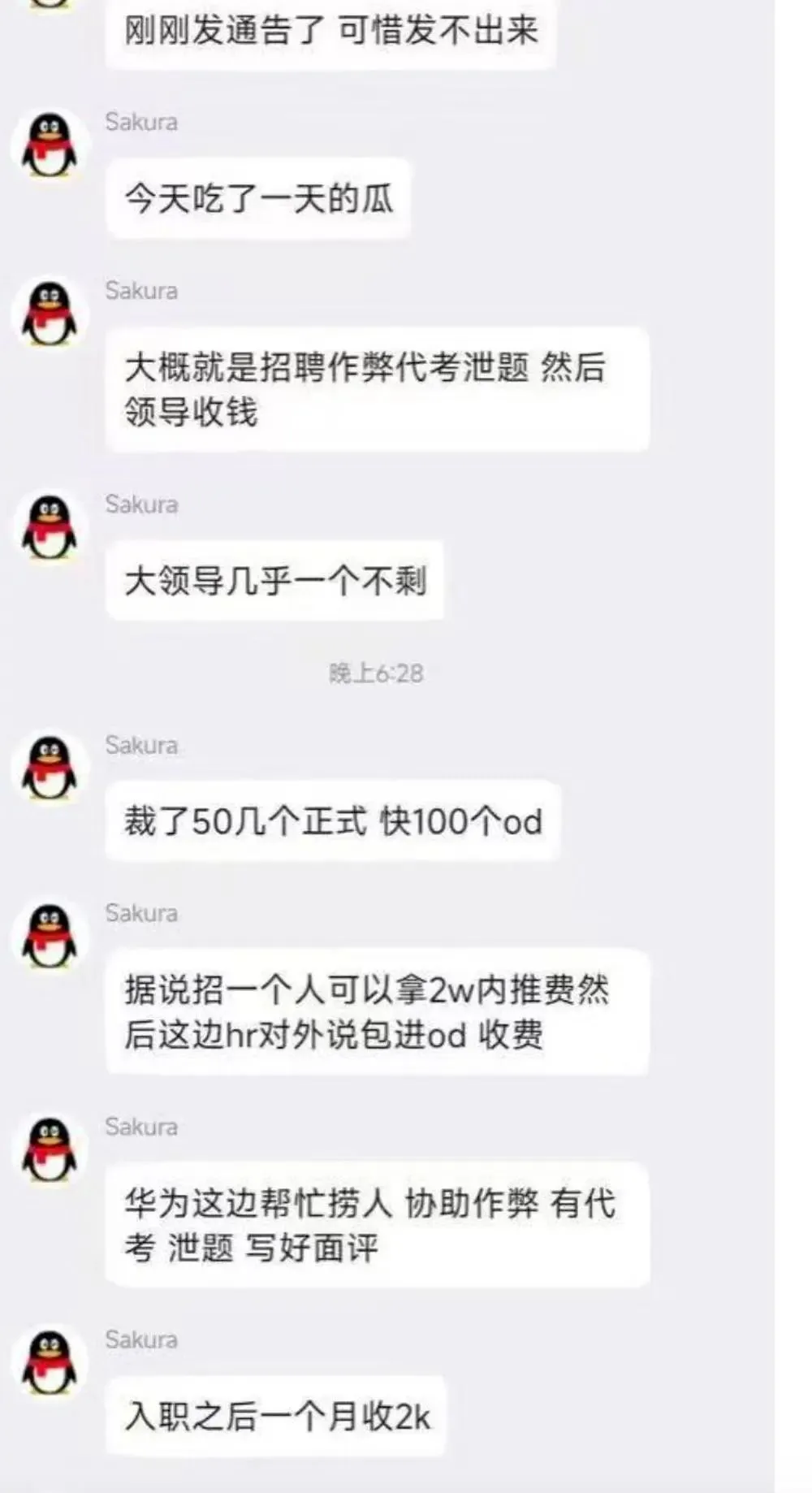

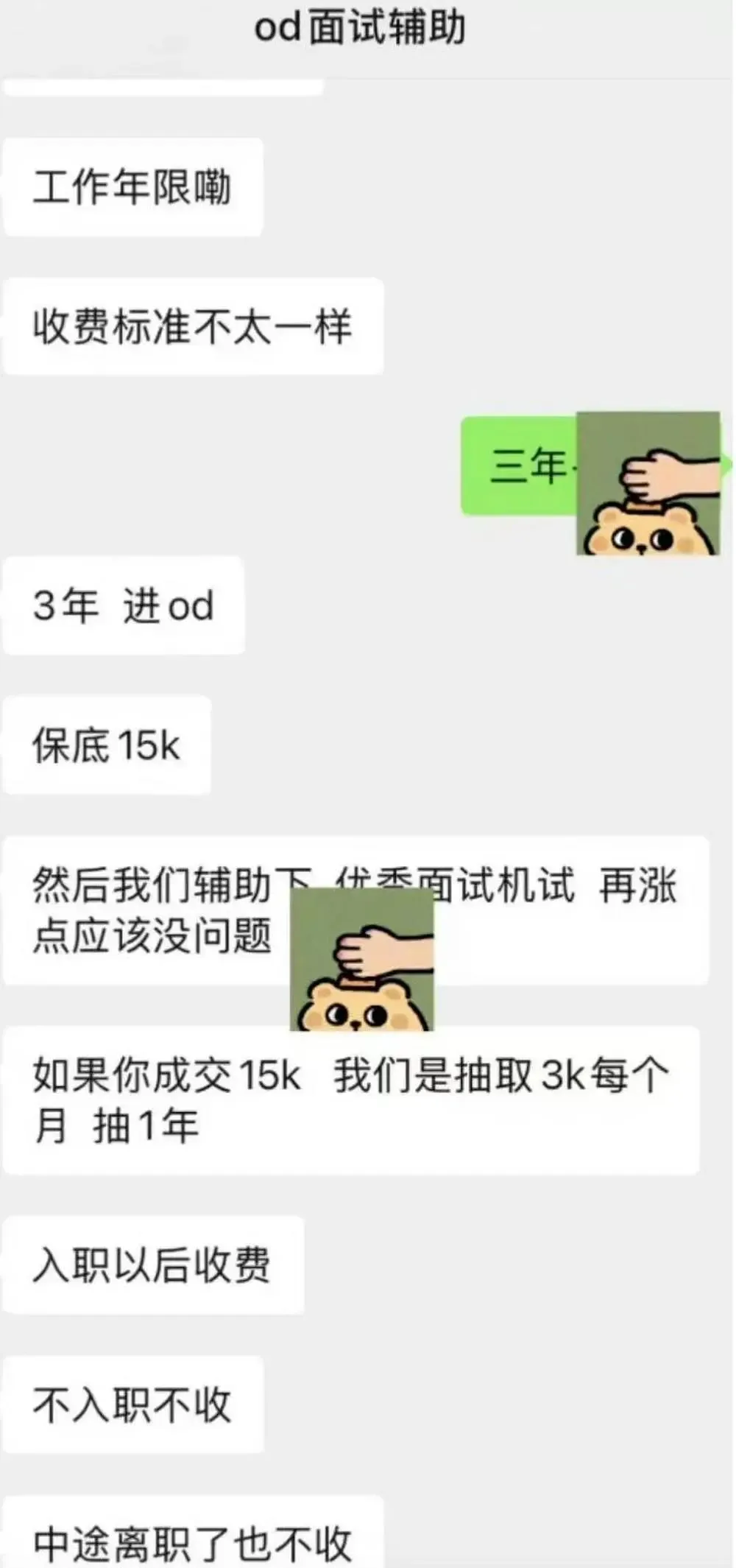

据网传聊天记录截图显示,内部人员向外部培训机构出售 “OD 直通” 名额。以三年工作年限、每月工资1.5万元为例,协助作弊的招聘人员将每月从入职的作弊考生工资中收取3000元,收取时间为1年。

(图据网络)

舞弊现象背后的结构性矛盾确实存在,教育体系与职场需求的脱节,导致求职者不得不依赖外部培训或舞弊来满足企业要求。而经济下行压力下,企业收缩招聘规模,加剧了岗位稀缺性,促使更多人铤而走险。

一个问题值得深思:为何在资源有限的情况下,竞争手段会变得极端?2024年7月中共中央政治局会议首次提及防止“内卷式”竞争,2024年12月中央经济工作会议提出综合整治“内卷式”竞争,到2025年两会,综合整治“内卷式”竞争写入政府工作报告。企业和社会如何应对这种挑战?加强监管,改善招聘流程,提供更多公平机会,可能是努力的方向。

而被终止服务的OD员工群体,实质是数字时代的流民阶层。他们像16世纪英国"羊吃人"运动中的失地农民,被迫在各大厂的"人才共享池"中流浪。这种数字流民的规模化存在,正在孕育着类似19世纪卢德运动的技术反抗力量——在脉脉匿名区,越来越多的"代码佃农"开始讨论用AI伪造工作日志,用区块链技术对抗考勤系统。

(图据网络)

机会坍缩时代的黑暗森林法则?需要文化重塑的冰山模型

这场风暴触及华为企业文化的深水区。任正非"力出一孔,利出一孔"的管理哲学,似乎正在遭遇Z世代职场伦理的挑战。成都研究所"部门基本全开除"的惨烈,与"封楼抓人"谣言的不攻自破,构成数字化时代组织信任的辩证图景。

在这场没有硝烟的反腐战役中,华为既扮演着手术台上的患者,又是手持手术刀的医生。91人的处理名单不是终点,而是组织进化论的新起点。

华为成都招聘舞弊事件并非孤例。2024 年以来,字节跳动2024 年辞退违规员工 353 人,移送司法 39 人。腾讯全年查处百余人触犯 “高压线”,35 家企业被列入黑名单。网易半年内处理 27 名涉腐员工,新增 58 家永不合作单位。

(图据网络)

当全球科技巨头都在与"大企业病"缠斗时,华为的自我革命揭示了一个残酷真相:真正的创新能力不仅体现在5G基站的专利数量,更蕴含在刮骨疗毒的勇气里。这场风暴终将沉淀为组织记忆的免疫蛋白,而制度的进化,永远在路上。