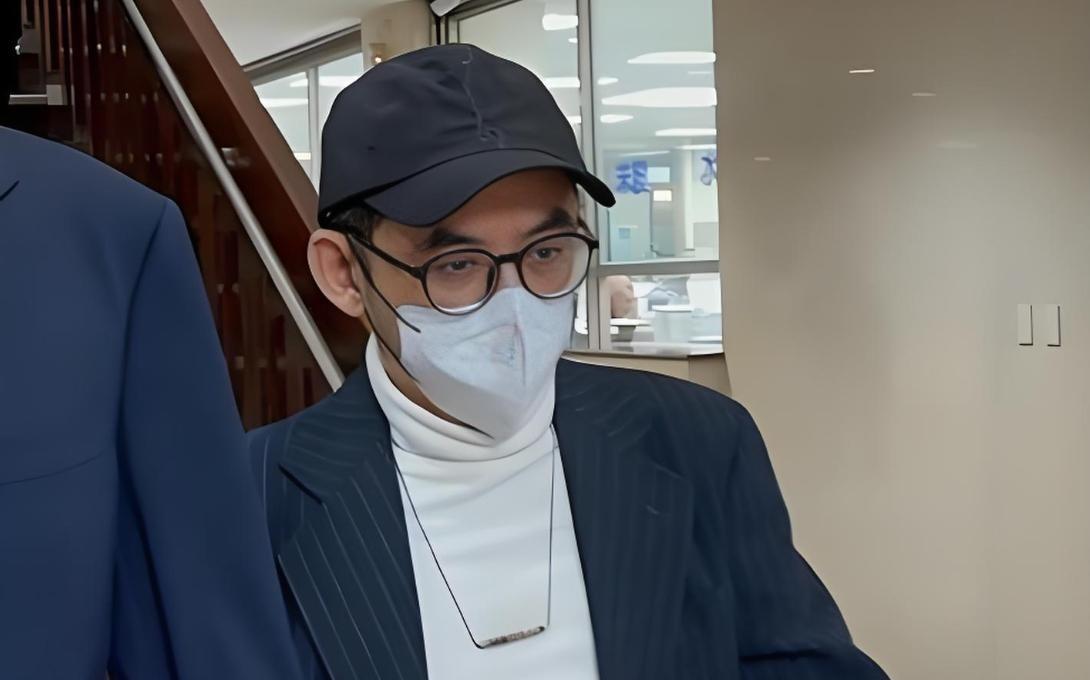

2024年3月26日的台北高等法院前,黄子佼对着镜头五秒的鞠躬,像极了精心设计的舞台谢幕。这位曾手握30档节目的综艺天王,此刻的表演却透着荒诞的黑色幽默。当我们细数他硬盘里2259个未成年人性影像,恍然发现这不仅是个人堕落,更是整个娱乐圈权力结构的病理切片。

在首尔江南区的夜店里,经纪人向练习生递出"维生素片"的桥段,此刻在台北上演着变奏版本。据台湾卫福部2023年调查报告,娱乐产业中性剥削案件举报量较五年前激增280%,其中68%受害者因惧怕断送职业生涯选择沉默。黄子佼案撕开的,正是这个行业用镁光灯编织的暗网。

更令人心惊的是数字背后的产业链。网络安全公司Darktrace最新研究显示,台湾地下论坛中"素人出道前影像"交易量过去三年增长470%,每条视频标价相当于普通上班族半月薪资。这些加密货币交易的数字商品,实则是权力上位者对行业新人的系统性收割。

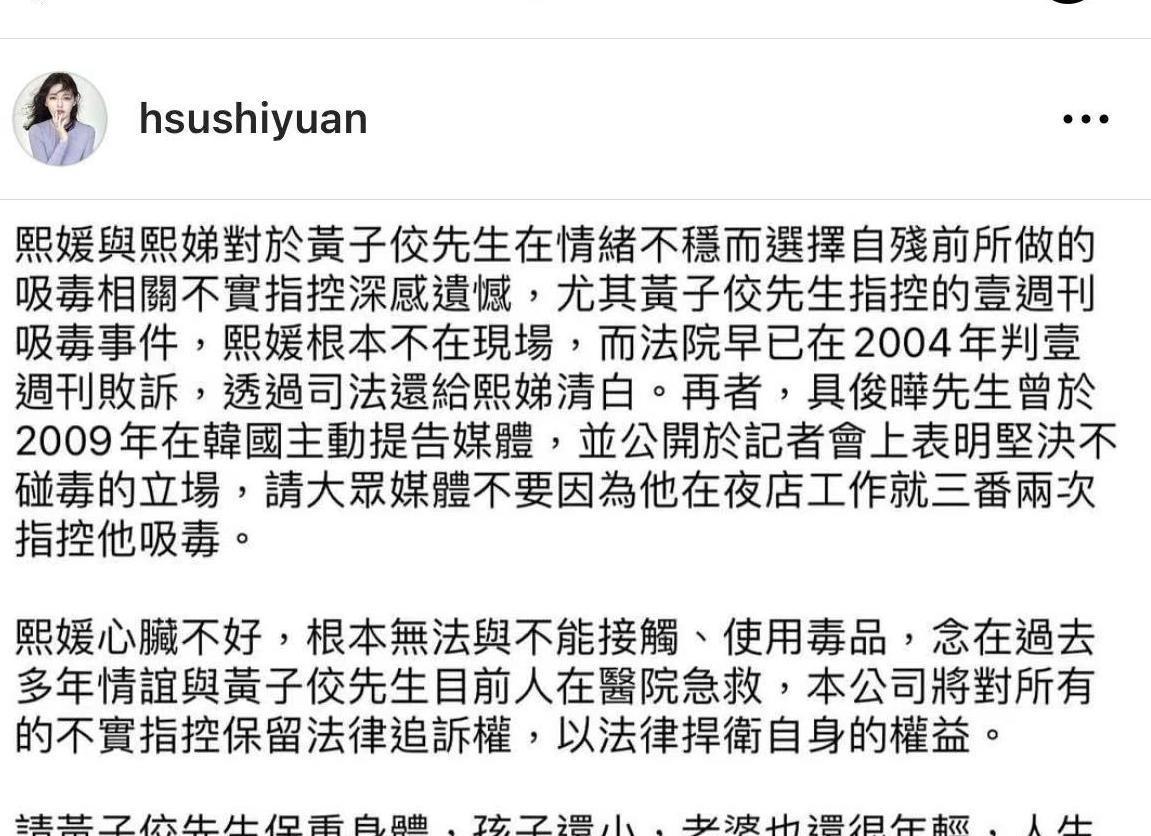

当黄子佼抛出"大小S嗑药"的烟雾弹时,整个中文互联网瞬间变成巨型瓜田。这种"自爆式爆料"堪称当代舆论战的新范式——加害者通过制造信息迷雾,将私人丑闻转化为公共谈资。台大传播研究所最新数据显示,类似转移焦点策略的成功率高达73%,能让核心议题关注度下降58%。

但这场精心设计的舆论烟花,终究烧穿了道德底线。心理学教授李明宪团队通过眼动实验发现,公众对艺人负面新闻的记忆留存周期已从2010年的平均17天缩短至3天。这种"数字金鱼脑"现象,正被某些艺人异化为危机公关的工具。黄子佼删除爆料贴文时的0.7秒犹豫,暴露的恰是这种流量计算的冰冷逻辑。

更值得警惕的是"前男友"身份赋予的叙事特权。世新大学舆情分析显示,亲密关系者的指控可信度比普通爆料高出3.2倍,即便缺乏实证。这种认知偏差正在重塑娱乐圈的生存法则——艺人间互相握有"黑料保险箱"已成行业潜规则。

当检方抗诉8个月刑期过轻时,我们看到的不仅是法律争议,更是整个社会价值体系的对撞。对比韩国"N号房"主犯获刑34年,日本杰尼斯性侵案赔偿金额达1.2亿日元,台湾现行《儿童及少年性剥削防制条例》的惩戒力度显得格外苍白。这种司法落差,正在催生跨境犯罪的新趋势。

受害者家属提出的2000万基金会诉求,撕开了补偿机制的残酷现实。台大法律系模拟计算显示,类似案件的精神损害赔偿中位数仅为38万台币,尚不足加害者单场商演收入。这种经济惩罚的无力感,迫使民间自救组织如雨后春笋——光是2023年,台湾就新增12个性侵害受害者援助基金会。

更值得深思的是从业禁止令的缺失。目前台湾演艺工会的行业自律公约,对劣迹艺人的约束力近乎于无。反观好莱坞的"红线制度",一旦涉及未成年人犯罪将永久禁业。这种制度真空,使得某些艺人将司法惩戒视为"带薪休假",等待舆论记忆消退后重掌话筒。

当我们在抖音刷着黄子佼的鞠躬鬼畜视频时,或许该问问自己:为什么每次丑闻爆发,公众愤怒总是陷入"举报-热搜-遗忘"的循环?中央大学社会研究所的追踪研究显示,超过60%的网民在类似事件中仅停留情绪宣泄,从未参与过实质性监督行动。

行业变革的曙光出现在技术层面。区块链存证平台"艺链"已与多家经纪公司合作,将新人合约数字化存证;人工智能内容审查系统能实时监测拍摄现场异常;生物识别技术开始用于确认演员年龄真实性。这些创新虽不能根治沉疴,至少为新人筑起了数字护城河。

真正的破局点或许在观众手中。当某直播平台"抵制黄子佼关联产品"话题获得1.2亿次点击,当品牌方因消费者压力集体终止劣迹艺人合作,我们终于看到市场伦理的重构力量。这种用钱包投票的觉醒,远比法律条文更具震慑力。

黄子佼的五秒鞠躬终会淡出热搜,但硬盘里2259个破碎的青春不会自动愈合。当我们下次在综艺里看见新人强颜欢笑时,当我们在电影片场听见导演的暧昧承诺时,能否保持住此刻的清醒?娱乐圈的生态重建不是技术问题,而是整个社会对"成功"定义的集体反思——当流量至上的价值观不改变,黄子佼们就永远能找到新的舞台。或许该是时候,我们不再做鼓掌的观众,而要成为规则的修订者。