中国足球的未来,是继续在失望中徘徊,还是找到一条真正适合自己的道路?一场7:0的惨败,如同一记响亮的耳光,将国足的长期集训模式推上了风口浪尖。这种曾被寄予厚望的“魔法训练”,最终却成了压垮球员的最后一根稻草。到底是集训模式的问题,还是我们的足球本就病入膏肓?

说起长期集训的“辉煌”历史,那可是国足绕不开的黑点之一。早在2019年的东亚杯,足协就安排了一场长达30天的“封闭式训练”。原以为这种高强度集训能让球员迅速提升默契和技战术水平,但现实却啪啪打脸——最终只拿了个第四名。更尴尬的是,那次集训不仅没让球队表现更好,反而让球员普遍疲劳,实战中毫无状态。

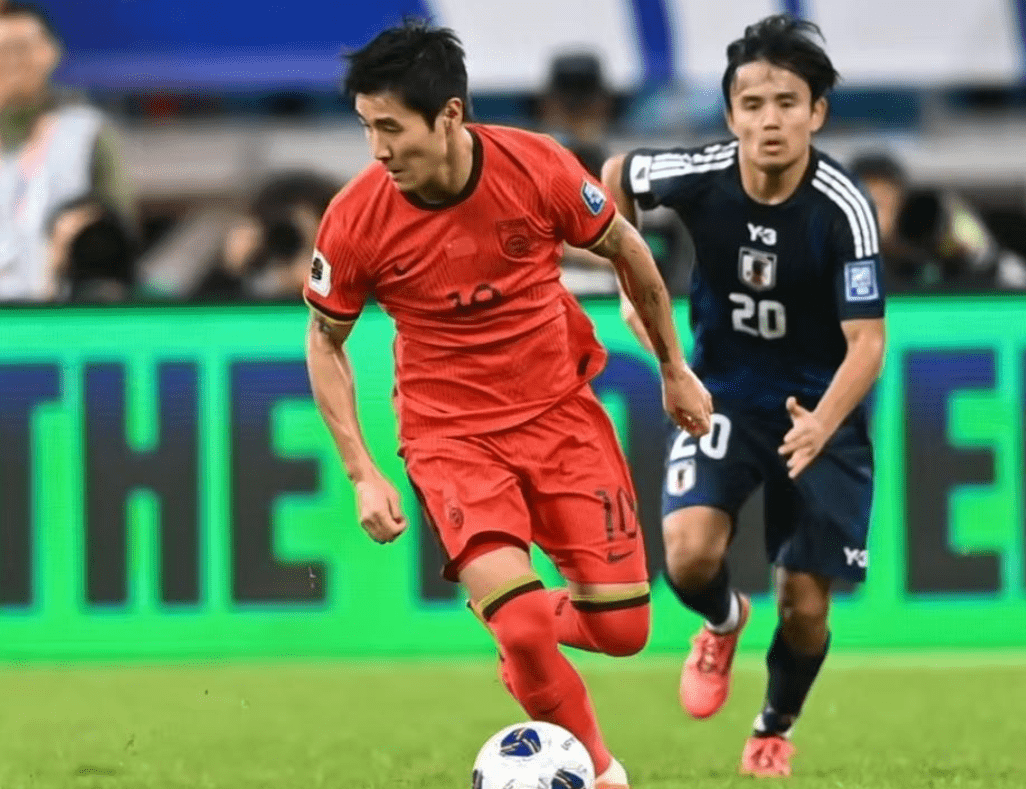

到了2024年的18强赛前,足协似乎并未吸取教训,直接安排了25天的长期集训。然而,结果比五年前更惨烈:国足在比赛中以0:7惨败日本,甚至在主场多打一人的情况下,被沙特逆转。球迷气愤,媒体痛批,而主帅伊万则差点被解雇。可以说,这次长期集训,不仅没有提升球队战斗力,反而让球员的状态和信心跌入谷底。

比赛中的数字最能说明问题。数据显示,长期集训后,球员的比赛状态普遍下滑,体能储备虽然上去了,但配合默契度和临场表现反而变得更糟。尤其是对阵日本的那场惨败,球员无论在速度、反应还是技术上,全面被压制。这种脱节的表现让人不禁反思:长期集训的初衷是好的,但这样的模式真的符合现代足球的规律吗?

其实,长期集训不仅对国家队本身影响巨大,对国内联赛的冲击同样不小。早在2016年,中超的几家俱乐部就公开抗议过这种政策,认为长期抽调主力球员,不仅破坏了联赛的节奏,还影响了俱乐部的商业价值。对于职业化程度不算高的中国足球来说,联赛与国家队的关系本该是相辅相成,但长期集训的存在,让这对“亲兄弟”反倒成了“冤家”。

改变终于来了。在今年10月份的18强赛中,足协调整了策略,将长期集训压缩成7天的短期集训。结果令人眼前一亮:国足不仅接连战胜了印尼和巴林,还在场上展现出了久违的自信。球员状态显著回升,团队氛围也轻松了不少。国脚韦世豪直言:“这是国足氛围最好的时期。”这一次的胜利,仿佛为国足点燃了一线希望。

看看国际足坛的优秀经验,我们其实并不缺少学习的对象。德国和日本国家队都采用短期集训模式,日常的球员管理完全交给俱乐部负责。这样的模式不仅提高了国家队的集训效率,还让球员在长期联赛中保持了竞技状态。尤其是德国,通过与俱乐部的深度合作,让球员的身体和心理状态在国际赛场上始终保持稳定。

值得一提的是,一些中国球员已经开始尝试通过个性化训练来弥补传统集训的不足。比如武磊在海外踢球时,就通过私人团队设计了专属训练计划,确保状态不受伤病和高强度赛程的影响。而韦世豪等年轻球员也在赛季间歇期与俱乐部合作,利用专业设备和数据分析调整自己的身体状态。这种科学化、定制化的训练模式,或许才是未来国家队需要推广的方向。

2025年即将到来,中足联的成立被视为中国足球改革的重要一步。通过专业化运营提高联赛水平,为国家队输送更多高质量的球员,是中足联的核心目标之一。而短期集训模式的调整,也表明了足协正在试图用更科学的方式,来平衡联赛和国家队的需求。

改变并不意味着立刻成功,但至少是一种希望。从长期集训到短期集训,中国足球正在试图走出自己的困局。下一步,是继续科学地改进,用实际行动证明,这片球场还有无限可能。、

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。