《造雨人》:一场法律界的“逆天改命”大戏

“正义或许会迟到,但绝不会缺席。”这句话用在《造雨人》这部电影上,再合适不过了。1997年11月21日,这部由弗朗西斯・福特・科波拉执导的法律题材大片,在美国和意大利一上映就炸开了锅,成了那会儿法律圈和影迷们的热议话题。

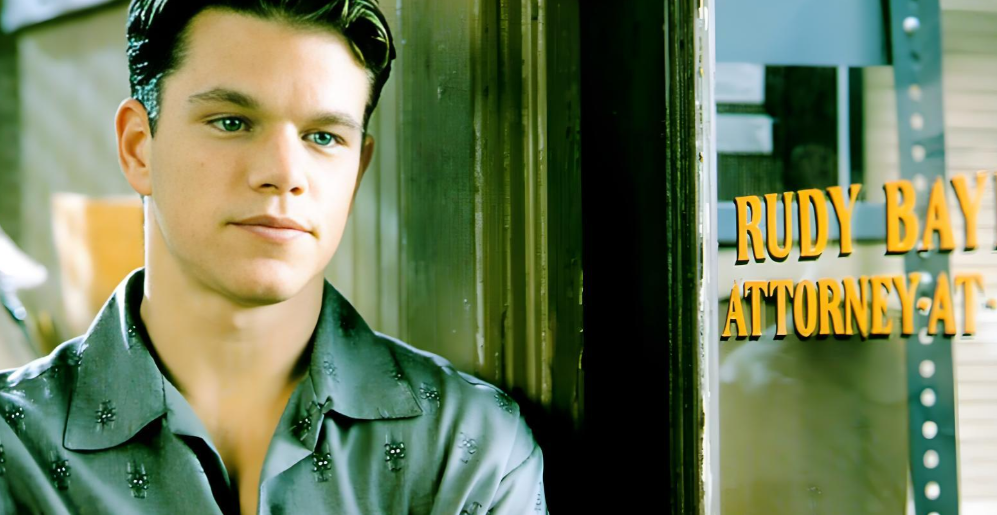

故事的主角鲁迪・贝勒,一个刚从法学院毕业的愣头青,怀揣着对法律的满腔热血和无限崇敬,一脚踏进了这个看似光鲜亮丽,实则暗流涌动的法律江湖。他就像一张白纸,满心期待着在法律界大展拳脚,干出一番轰轰烈烈的事业。可现实呢?那叫一个骨感。求职路上,鲁迪那是碰了一鼻子的灰,好不容易进了家律所,结果却发现这里简直就是贪婪的温床,法律条文在那些资深律师眼里,不过就是捞钱的工具,公平正义?早就被抛到九霄云外了。

这一幕,简直就是对法治文化的一次重锤打击,深刻揭露了法律实践中那些让人不寒而栗的异化现象。法律,本该是守护公民权利、维护社会秩序的坚固盾牌,现在却成了某些人手里玩弄权术的玩具。这种对法治文化内核的背离,可不是个别律师道德败坏那么简单,而是整个法治生态都面临着严峻的考验。这就像是一盏红灯,时刻在提醒我们:法治文化的建设,可不是光嘴上说说,法律条文堆得再多也没用,关键是要让法律精神在每一个法律从业者的心里生根发芽,茁壮成长。

这一情节,简直就是对法治文化中人性与法律紧密联系的完美诠释。法律啊,可不是冷冰冰的条文,它是有温度的,是蕴含着人性光辉和道德准则的规范体系。鲁迪这家伙的行动,充分证明了真正的法治文化,应该是在法律框架内,充分考虑人性的善恶,坚定不移地追求实质正义。

德克这个角色呢,那就更有意思了,他简直就是法律人群体中的另一幅面孔。这家伙深知在这个复杂的行业里生存的艰难,对现实有着诸多的无奈和妥协,但在关键时刻,他又会展现出对正义的一丝坚守。这种复杂多面的性格特点,简直就是法律人在现实与理想之间挣扎的真实写照。在职业生涯中,多少法律人都曾陷入过这样的困境啊,一边要应对生活的压力和行业的潜规则,一边又难以割舍心中对正义的那份热切追求。德克这家伙的存在,就让我们明白了一个道理:法律人也不是不食人间烟火的完美英雄,他们也是有血有肉的普通人,在理想与现实的夹缝中艰难前行。

影片里的那些保险案、家暴案、遗产案,简直就是法律人的试炼场。置身其中,不仅要精通专业知识,更要秉持公正的态度和坚定的信念。《造雨人》通过这些情节,深刻揭示了法律人在法治文化建设中的核心作用。法律人作为法治文化的传播者和践行者,他们的一举一动、每一个决策,都直接影响着公众对法律的信任,决定着法治文化的发展走向。一个公正、专业且有良知的法律人,既能维护个案正义,又能为法治文化的繁荣添砖加瓦;反之呢,那就可能成为破坏法治文化根基的罪魁祸首。

对于中国电影人来说,《造雨人》这部电影那简直就是一座宝藏啊,有太多值得借鉴的地方了。在题材挖掘上,它提醒我们要深入社会现实,聚焦法治领域,展现法治文化和法律人的真实面貌,给观众带来既有深度又有广度的佳作。在叙事手法上,多线叙事巧妙交织,构建出丰富立体的故事架构,那简直就是教科书级别的存在。在角色塑造上,鲁迪和德克这些人物形象鲜明、复杂且富有层次感,那简直就是对角色塑造艺术的完美诠释。

《造雨人》这部电影啊,就像是一面镜子,清晰地映照出了法治文化在现实中的困境与希望,生动地展现了法律人在理想与现实之间的艰难抉择。它时刻提醒着我们:法治文化的建设任重而道远,需要每一位法律人坚守初心,以良知为指引,在浑浊的现实中为正义而战。只有这样,法治文化的光芒才能真正照亮社会的每一个角落,法律人才能在自己的人生旅途中找到真正的价值与尊严。