83亿美元项目的"技术讹诈":越南的"既要又要"困局

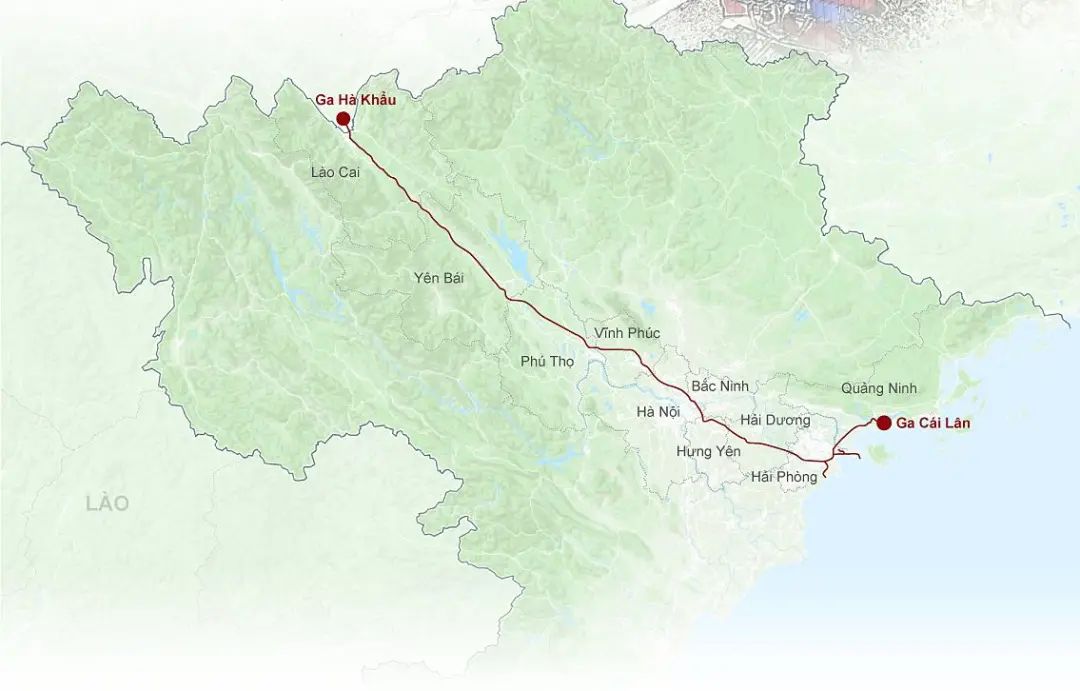

2025年2月19日,越南国会以455票赞成、99%的通过率批准了"老街-河内-海防"铁路项目。这条全长390公里、设计时速160公里的标轨铁路,不仅将连接中国云南与越南北部最大港口海防,更标志着越南彻底摒弃法国殖民遗留的米轨体系,全面倒向中国标准。但项目刚获批准,越南国会代表黄文强便公开要求"中方必须转移核心技术",将轨道建设、隧道施工及车厢制造等技术打包纳入合作条款。

这种"赊账式技术勒索"引发业界震动。数据显示,该项目单位成本仅1596万美元/公里,低于中国自建的玉磨铁路(1795万美元)及中老铁路(1677万美元)。更值得注意的是,越南规划的700亿美元南北高铁项目已搁置20年,而此次中越铁路总投资仅83.69亿美元,其中中国低息贷款占比或超60%。越南交通部长坦言:"若选择日本承包商,征地拆迁款都难以覆盖"。

技术转移的"不可能三角":市场规律与政治博弈

越南的技术转移诉求暴露出三重悖论:

1. 经济悖论:越南铁路工业基础薄弱,2024年铁路设备自主率不足30%,核心部件依赖中日韩进口。强行要求转移盾构机、动车组等技术,相当于要求从小学课程直接跳级攻读博士。

2. 市场悖论:中国基建企业已在全球建立技术壁垒,越南市场容量仅相当于中国云南省(2024年GDP约4200亿美元),难以支撑独立铁路产业链。雅万高铁技术转移案例显示,印尼凭借2.7亿人口规模才获得部分制造技术。

3. 地缘悖论:越南试图在中美间走钢丝,既要求中国技术,又接受美国"数字铁路"安全审查。这种"既要又要"策略,已导致多个中资项目遭遇非技术性延误。

值得关注的是,越南要求优先采购国产设备的政策,与其2024年签署的RCEP协议中"政府采购透明化"条款直接冲突。这种矛盾凸显出发展中国家在技术追赶过程中的制度困境。

标准之争背后的东南亚物流霸权

中越铁路合作远非单纯的基础设施建设,而是东南亚物流体系重构的关键落子:

轨距革命:全线采用中国1435mm标准轨,终结百年米轨历史,使中越货运时效缩短7天,预计2050年货运量达4亿吨。这种"轨距统一化"趋势已席卷东盟,中老铁路带动老挝GDP增长6.5%的示范效应,迫使越南放弃技术保守主义。

2. 港口博弈:海防港吞吐量将在2030年突破800万标箱,直接威胁新加坡港的东南亚枢纽地位。中国参建的缅甸皎漂港、柬埔寨云壤基地形成三角合围。

3. 产业链重构:北宁省中资电子产业园通过新铁路,可将原材料采购周期从14天压缩至3天,重塑"中国零部件+越南组装"的产业分工模式。

这种地缘经济布局,正在瓦解美国"印太经济框架"的陆锁国战略。数据显示,2024年经中越边境的跨境电商包裹量激增240%,铁路开通后预计带来每年200亿美元的数字贸易增量。

东盟基建竞赛中的"中国方程式"

中越铁路争议折射出中国对东盟技术输出的三重逻辑:

1. 梯度转移原则:向印尼转移动车组制造,为泰国提供信号系统,给老挝输出铺轨技术,形成"高铁-普铁-米轨"的技术梯队。

2. 捆绑式创新:将5G基站建设与铁路智能化捆绑,在马来西亚东海岸铁路项目实现"铁轨未通、信号全覆盖"的数字基建模式。

3. 地缘对冲策略:在柬埔寨布局运河项目,在缅甸推进皎漂港建设,形成对越南的"战略包围网",迫使河内放弃摇摆立场。

这种多维布局成效显著:2024年中国在东盟基础设施投资额达380亿美元,首次超越日本成为区域最大投资方。而越南若持续技术讹诈,可能重蹈菲律宾"轻轨三号线"的覆辙——该项目因强索信号技术,导致工期延误8年,最终成本超支400%。

当越南国会代表要求技术转移时,或许忘记了中老铁路建设时"30天培训出500名本地工程师"的魔鬼训练。基建技术的沉淀需要市场容量、教育投入和产业耐心的多重淬炼,绝非政治施压可速成。中越铁路合作既是地缘经济的试金石,更是发展中国家技术跃迁的活教材。您如何看待技术转移与市场规律的平衡?欢迎在评论区分享洞见。

[关注我们,获取东盟地缘经济深度解析]