1996年北京电影制片厂的摄影棚里,26岁的瞿颖正在重复第37次奔跑镜头。张艺谋拿着扩音器喊出的"再真实些"在空旷的片场回荡,这个原本以模特身份闻名的湘妹子,正在经历从平面到立体的蜕变。《有话好好说》里那个留着利落短发的都市女郎安红,不仅让姜文饰演的赵小帅神魂颠倒,更让中国观众记住了这张兼具东方韵味与国际气质的面孔。

当我们谈论瞿颖的"国际范"时,往往陷入西方中心主义的审美陷阱。身高175cm的颀长身段、棱角分明的面部线条,这些被定义为"高级脸"的特征,在90年代的中国时尚界确实独树一帜。但少有人注意到,她在1991年获得美国超级模特大赛中国选拔赛亚军时,评审给出的评语是"具有突破性的东方神秘感"。

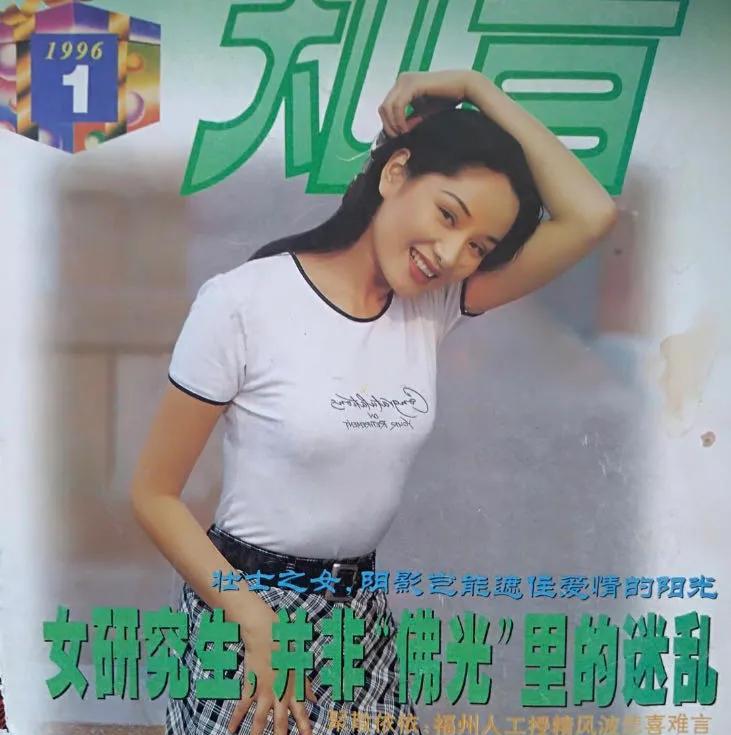

这种审美的吊诡之处在于:我们既渴望被国际认可,又在潜意识里将西方标准奉为圭臬。瞿颖的走红恰恰打破了这种单边想象——她从未刻意模仿欧美模特的硬朗线条,反而通过《瑞丽》杂志的日系造型开辟了新赛道。这种介于东西方之间的模糊地带,意外契合了改革开放初期都市青年的身份焦虑。

2019年维多利亚的秘密上海大秀后台,已成为品牌顾问的瞿颖对媒体说:"真正的国际范不是复刻某个模板,而是创造属于自己的语法。"这句话在短视频平台获得23.5万点赞,折射出当下年轻人对审美多元化的迫切需求。

2003年的某个深夜,瞿颖在录音棚反复重录《加速度》的高音部分。作为最早涉足歌坛的模特,她遭遇的质疑远比掌声更多。"花瓶会唱歌?"的标题赫然出现在某娱乐周刊封面。这张最终卖出80万张的专辑,用电子舞曲风格撕开了华语乐坛的既定格局,却也让瞿颖陷入"不务正业"的舆论漩涡。

这种跨界困局在今天的MCN时代有了新解。当我们在抖音看到@瞿颖直播教走台步,在B站观看她与虚拟偶像的跨次元合作,或许能更深刻理解20年前那次转型的意义。数据显示,2022年中国艺人跨界商业价值榜单中,具有三项以上跨领域发展的艺人溢价率平均高出38.7%。

瞿颖的特别之处在于,她总能在商业与艺术间找到微妙平衡。2021年与国潮品牌"密扇"的合作系列,将90年代disco元素与苗族银饰结合,既是对自身时代的致敬,也是对Z世代审美的精准捕捉。这种跨越时空的对话能力,正是当代艺人最稀缺的"元技能"。

很少有人知道,在《有话好好说》片场,瞿颖的服装有三分之一来自她参与设计的样衣。这种隐藏在幕后的商业嗅觉,在2015年终于浮出水面——她创立的轻奢运动品牌"QU Motion"进驻北京SKP,首月销售额突破200万元。

这不禁让人想起她在《真情告别》剧组的故事:当时饰演时尚杂志主编的瞿颖,真的为角色设计出12套职场穿搭方案,其中三套被剧组采纳为常驻戏服。这种将表演与现实商业结合的"沉浸式创业",比现在流行的明星带货模式早了整整十五年。

更值得玩味的是她的投资版图。天眼查数据显示,瞿颖名下关联的7家企业中,有3家涉及新媒体内容生产。她在接受《第一财经》专访时透露:"艺人生命周期有限,但内容创造力可以永续。"这种超前认知,或许源于她见证过太多同时代明星的黯然退场。

回看瞿颖代言的第一个电视广告——1993年某洗发水广告中,她甩动乌黑长发的镜头成为改革开放后消费主义觉醒的经典符号。当时拿着3000元片酬的她不会想到,这个15秒的片段会被收录进北京大学《中国当代广告史》教材。

这种个体命运与时代进程的深度咬合,在瞿颖身上体现得尤为鲜明。当她在《乘风破浪的姐姐》中重现《加速度》时,弹幕里"DNA动了"的集体狂欢,实质是两代人对青春记忆的隔空击掌。数据显示,该期节目50岁以上观众占比达19.7%,创下系列新高。

或许我们该重新定义"时代偶像"——他们不仅是某个时期的审美标杆,更是社会转型期的文化路标。瞿颖从国企大院走向国际T台,从影视歌三栖到商业跨界,每个转身都精准踩中中国娱乐产业的转型节点。这种在时代齿轮间游刃有余的生存智慧,可能比任何奖项都更具启示价值。

当我们在小红书刷到瞿颖的健身视频,在知乎讨论"瞿颖为何不红"时,或许该换个角度思考:在这个推崇"垂直领域深耕"的时代,瞿颖式的跨界生存是否提供了另一种可能?她的故事提示我们:艺人的生命力不在于固守某个标签,而在于持续打破边界的能力。

最新发布的《2023中国文娱产业白皮书》显示,具有三次以上成功跨界的艺人商业价值衰减速度比单一领域艺人慢47%。这组数据或许能让我们重新审视瞿颖的选择——那些曾被质疑的"不务正业",恰恰是应对行业剧变的前瞻布局。在这个意义上,她不仅是90年代的时尚icon,更是娱乐产业转型的实验者与预言家。