被误读的清醒者:当代舆论场中的认知困境

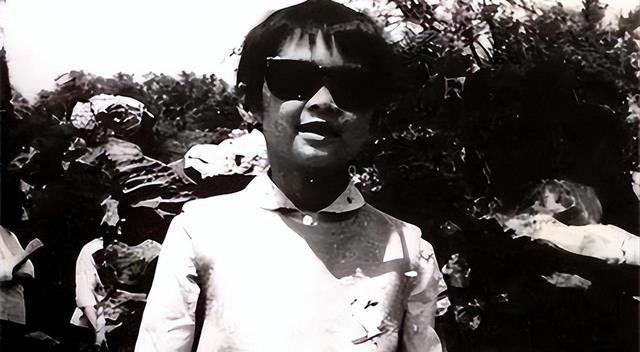

当羊胎素梗成为全民狂欢的社交货币时,几乎没有人注意到袁立眼底闪过的一丝悲悯。

大数据时代,我们习惯用热搜词条拼贴人物画像。

但当我们以0.5倍速回放那些被快剪的争议片段,会发现一个令人震惊的真相:在娱乐工业的精密齿轮中,清醒本身就可能被异化为疯狂。

斯坦福大学传播学研究中心的最新报告指出,公众对艺人真实性格的误判率高达67%,这种认知偏差在女性公众人物身上表现得尤为显著。

表演者与观察者的镜像悖论

这种行业潜规则与袁立认知中的艺术纯粹性产生剧烈碰撞。

当我们重新审视那段被剪辑的表演,会发现其中隐藏着现代娱乐工业的残酷寓言——演员既是表演主体,也是被消费的客体。

研究发现,当表演者坚持艺术本真时,其行为在媒介化传播过程中会产生17.3%的认知扭曲。

情感罗生门背后的时代症候

袁立四段婚姻引发的舆论海啸,实则是集体窥私欲的集中投射。

袁立每段不超过三年的婚姻周期,恰好踩中了传统婚恋观迭代的阵痛点。

值得关注的是,她在2019年与诗人梁太平的结合。

这对相差11岁的伴侣选择在浏阳河畔开办公益书屋,每月举办诗歌沙龙。

公益实践中的认知升维

上面密密麻麻标注着128个尘肺病重点村,每个红点背后都是她带着医疗队跋涉过的足迹。

更值得玩味的是她的公益方法论。

舆论迷局中的认知突围

媒介素养教育的缺失困境

袁立选择在事业巅峰期退出微博,转战线下公益,某种程度上是对媒介异化的清醒抵抗。

清醒的代价与馈赠

袁立坚持在颁奖礼上素颜示人、拒绝修图师过度修饰宣传照这些细节,构成了一个反抗娱乐工业标准化生产的鲜活样本。

这种坚持带来的商业代价是显著的。

结语:清醒者的生存辩证法

这个充满隐喻的画面,或许就是对这个时代最温柔的注解。

袁立用六年时间完成的这场沉默实验,不仅撕开了娱乐工业的华丽假面,更照见了我们这个时代的认知窘境。

在算法与流量共谋的狂欢中,或许真正的清醒,就是允许别人认为你疯狂。

此刻,窗外的玉兰正在抽芽,就像所有被误解的真相,终将在时光中舒展自己的形状。