后晋开运四年(947年)初,契丹大军南下,攻入汴梁(今河南开封),俘虏晋出帝石重贵,后晋灭亡。

二月,契丹国主耶律德光穿着通天冠、绛纱袍,在汴梁皇宫崇元殿接受百官朝贺,宣布大赦。并诏令天下,改国号为“大辽”。

不久,消息传到太原,河东节度使刘知远派部将王峻前往汴梁,向辽国奉表投降。

耶律德光很高兴,诏令嘉奖,称刘知远为儿子,还赐给王峻一根木拐。

按契丹的礼法,这木拐类似唐朝的旌节,是只有勋贵才能得到的赏赐。

因此王峻拿着木拐,一路上畅通无阻,大摇大摆地回到太原。

见到刘知远后,王峻对他说:“辽主贪婪,上下离心,必不能久据中原”。大王若举兵倡义,海内定然响应。”

刘知远表示:“我派你去奉表投降,原是缓兵之计,并不是甘心臣辽。但用兵当审察机宜,不可妄动。现今辽兵新据中原,未有他变,不可轻与争锋。再看看吧”。

见刘知远推辞,他的部下急了,有脸皮厚的站出来恭维道:“国不能一日无主,您就顺应天意,赶快登基吧。”

与此同时,各地节度使们也纷纷给刘知远写信,劝他“顺应民意”,赶紧登基。

一个被耶律德光呼为儿子的货,何德何能,凭什么得到大家的拥戴?

还别说,此时的刘知远真就有过一把皇帝瘾的实力。

刘知远,沙陀族,太原人,生于唐昭宗乾宁二年(895年)。

据史料记载,刘知远从小为人沉稳庄重,不好嬉戏。

到了青少年时期,正值李克用、李存勖父子割据太原,刘知远便在李克用养子李嗣源的麾下当了一名军卒。

李嗣源有个女婿叫石敬瑭,就是耶律德光向称儿、称臣、割让幽云十六州的那位。

这位卖国贼晚年怂得一批,早年却颇为勇猛。

有一次,李嗣源被敌军包围,石敬瑭拔出长剑,杀开血道,用身体保护老丈人撤退。敌人见石敬瑭勇猛无比,无人敢上前阻击。

还有一次,李嗣源跑到前线观察敌情,被突然杀出的敌军骑兵袭击。关键时刻,又是石敬瑭冲在前面,把敌人打落马下,救了李嗣源一命。

但石敬瑭总是这么玩命,也难免会栽跟头。

这时候,就轮到刘知远表现了。

在一次与后梁军的激战中,石敬瑭的马甲断裂,危在旦夕。刘知远果断让石敬瑭骑上自己的战马先走,他则骑着石敬瑭的受伤战马掩护撤退。

石敬瑭大难不死,颇为感激,便将刘知远调到自己帐下,担任马步军都指挥使。

就这样,刘知远从一个不知名的小卒,变身为石敬瑭的心腹。

后唐清泰三年(936年),石敬瑭与后唐末代李从珂撕破脸,起兵反叛。

李从珂派兵讨伐。石敬瑭打不过,索性不要脸了,向耶律德光割地称臣。

有了契丹的支援,石敬瑭支棱起来了,先是击败前来讨伐的唐军,接着出兵洛阳。

面对压境强兵,李从珂登上玄武楼,自焚而死,后唐灭亡。

同年,石敬瑭在汴梁称帝,建立后晋。

石敬瑭称帝的过程中,刘知远忙前忙后,没有功劳也有苦劳。

因此,刘知远发达了。先后被石敬瑭任命为检校司空、侍卫马步都指挥使、点检随驾六军诸卫事、许州节度使、朱州节度使、检校太傅、北京(今太原)留守、河东节度使等职。

由于得位不正,以成德军节度使安重荣为代表的地方实力派,打心底里瞧不上石敬瑭。

安重荣曾说过一句名言:“天子,兵强马壮者当为之,宁有种耶!”

在他看来,石敬瑭与耶律德光约为父子、割让幽云十六州,乃“万世之耻也”,根本不配做皇帝。

刘知远当初对石敬瑭割地的行为也颇有微词,认为割地后患无穷。

当然,刘知远只是发牢骚。毕竟是过命的交情,不至于因此闹掰。

但安重荣就无所顾忌了。

后晋天福六年(941年),因不满契丹的横征暴敛,中原北边诸族首领纷纷表态,希望联合后晋,共抗契丹。

幽云十六州由于割让不久,当地民众也希望回归中原王朝。

安重荣见状,便招诱这些部民到自己的地盘。

耶律德光得知此事,派人斥责石敬瑭。让他管好自己的一亩三分地。

石敬瑭惹不起“父皇”,也惹不起安重荣,只好一面向契丹赔罪。一面下诏,劝安重荣别搞事。

安重荣觉得石敬瑭很怂。老子都骑你脸上撒泼了,你都不敢来揍我,那我先揍你吧!

是役,安重荣一度占有优势。但两军交战的紧要关头,安重荣的部将赵彦之突然临阵倒戈,安重荣措手不及,大败而逃。

石敬瑭派大将杜重威追击,包围成德军治所镇州(今河北正定)。

围了一段时间后,安重荣的手下又有人倒戈。

最终,安重荣兵败被杀,石敬瑭将其首级装在一个匣子里,送予“父皇”耶律德光。

可按下葫芦浮起瓢,石敬瑭刚解决安重荣,刘知远那边又捅了篓子。

后晋天福七年(942年),游牧在雁门以北的吐谷浑部投奔河东,被刘知远收留。

耶律德光派人斥责石敬瑭,让他交人。

这基本就是之前安重荣事件的翻版。

石敬瑭还是那副怂样,既不敢得罪手握重兵的刘知远,更不敢得罪“父皇”,由此忧郁成疾,郁闷而死。

同年,宰相冯道与侍卫亲军都指挥使景延广以“国家多难,宜立长君”为由,拥立石敬瑭的养子石重贵为帝。

论辈分,石敬瑭是耶律德光的儿子,那石重贵就是耶律德光的孙子。

石重贵继位后,认为自己老大不小了,不想认耶律德光当爷爷,便对景延广说:“这爷爷是我爹认的,我没同意。现在我爹死了,这事不算数,拉倒!你们觉得如何?”

景延广觉得爷爷还是得认,但我朝不能再向契丹称臣了。主张“称孙不称臣”。

其他大臣觉得有道理,纷纷支持。

这背后的逻辑其实很简单:给人当孙子,只是石重贵一个人的事情,而称臣是大家伙的事。景延广认为臣子的臣子是奴下奴,太丢人了。

总之,丢石重贵的脸,可以。丢自己的脸,不行。

石重贵没猜透大臣们的想法,傻乎乎地答应下来了,随即遣使契丹,表示打今儿起,我大晋称孙不称臣。

当初石敬瑭舍得割让幽云十六州,一个重要原因就是那块地,不是他的。而是竞争对手、卢龙节度使赵德钧的。

契丹大军拿下幽云地区后,耶律德光仍以赵德钧之子赵延寿为幽州节度使。

耶律德光还给赵延寿画饼,表示将来哪天拿下中原,便让他做中原的皇帝。

这个诱惑太大了,于是赵延寿便总是撺掇耶律德光出兵。

耶律德光本不想南下,但在赵延寿的反复挑唆之下,便渐渐有了南侵之意。

此时,石重贵又派使者来谈判。耶律德光大怒,遂整顿兵马,分两路南下。

看到“皇爷爷”来揍自己,石重贵滑跪认错,耶律德光正在气头上,不接受道歉。

如此一来,石重贵也只能应战了。

开运元年(944年)正月,石重贵以景延广为御营使, 伴驾北上,对抗契丹东路军。

同时,石重贵任命刘知远为幽州道行营招讨使,统率恒州节度使杜重威、定州节度使马全节及其本部,共三十万人,拦截契丹西路偏师。

刘知远领命后,率军在忻口大破契丹军。

战后,刘知远因功被加封为太原王、北平王。

不久,契丹军又来侵犯,刘知远在朔州阳武谷,再次打败契丹军。

随着地位不断提升,刘知远飘了,不甘心只做一个北平王。只是先帝石敬瑭对他有知遇之恩,他不好意思主动造反。

所以自此之后,石重贵的诏命,刘知远都是半推半就,借此保存实力,让朝廷和契丹不敢小瞧自己。

石重贵那边,尽管得不到刘知远的全力支持,但仰仗于军民一心,还是屡挫契丹。

在第二次抗击契丹入侵的战斗中,晋军还差点生擒了耶律德光。

然而两次本土保卫战的胜利,让石重贵有些轻敌。

等到契丹军第三次南下时,石重贵终究还是输了个干脆。

这一战,刘知远依旧半推半就,保存实力。

赵延寿按照耶律德光的要求,向后晋诈降,请求内附,并恳请晋廷出兵接应。

石重贵不察真伪,即命杜重威为北面行营招讨使,都指挥使李守贞为都监,集合北方诸道藩镇兵马,会师广晋(今大名东北),企图先取瀛州(今河北河间)、莫州(今河北任丘鄚州镇),安定关南,而后进取幽州。

杜重威率军北上后,表示兵力不足,请求增兵。

石重贵表示理解。因为进取幽州,相当于收复幽云。这种攻城略地的活儿,兵少了不行。

于是,石重贵又将汴梁禁军悉数调往前线。

得知晋军倾巢北上,耶律德光派舅舅萧翰率军迂回到晋军主力后方,截断粮道。

杜重威、李守贞见后路被抄,没有任何犹豫,麻溜投降。

耶律德光为了让杜重威倒戈一击,也给他画饼,说等搞掉石重贵,就让他做中原之主。

杜重威乐得屁颠屁颠的,果然倒戈南向。

前线的战况,石重贵一无所知。直到兵临城下,他才发现自己被卖了。

石重贵赶忙找来冯道商议。

冯道作为历经四朝十代君王而不倒的老滑头,自然是劝石重贵投降。

杜重威带走了后晋主力,汴梁只是一座空城,这时候牺牲石重贵一人,总好过大家一起投胎。

石重贵见大势已去,出城投降。

为了安抚后晋军民,耶律德光派从弟麻答对石重贵说:“孙子别担心,爷爷一定给你留个能吃饭的地方。”

同时,耶律德光继续给赵延寿、杜重威画饼,让他们穿上黄袍,在同僚面前显摆。

然而,耶律德光根本无意让他们当皇帝。这一回,他要亲自过一把中原皇帝的瘾。

赵延寿见耶律德光迟迟不下旨,利令智昏,居然当面要求耶律德光封他为皇太子。

耶律德光认为赵延寿精神不正常,又担心他造反,便下旨将其囚禁而死。

杜重威穿着黄袍,显摆了没几天,也被耶律德光撵到了邺都(今河北临漳县邺镇)。

从赵延寿、杜重威的下场不难看出,刘知远被耶律德光呼为儿子,不算丢人。

赵延寿、杜重威想给人家当儿子还不配呢。

至于石重贵,则被耶律德光“送”到了黄龙府(今吉林省长春市农安县)。

值得一提的是,北宋灭亡后,徽、钦二帝一度也被金兵囚禁于黄龙府。

耶律德光在汴梁称帝、改国号为辽后,辽军在中原烧杀抢掠,美其名曰“打草谷”。

中原人民不胜其扰,愤而反抗。

当时的反抗军,多者数万人,少者千人,四处打击辽军,截杀辽国官吏。

但对付兵强马壮的辽国,仅靠游击战术是远远不够的。

此时此刻,需要一个领导人站出来,带领大家进行有组织的抗争。

正是在这种背景下,先前保存实力的刘知远,得到了部下和各地节度使的拥戴。

刘知远想不想当皇帝呢?

自然是想的,但让他直接硬刚辽军,他还是信心不足。

见老大犹豫不决,孔目官郭威和右都押衙杨邠进言道:“天与不取,反受其咎,大帅若再谦让,恐人心一移,反致生变!”

郭威和杨邠的话,说到点子上了。时机稍纵即逝,如果事态有变,比如又出现一位实力派,扛起抗辽大旗,到时候再想入主汴梁就难了。

刘知远寻思一番,是这个理儿,便顺水推舟,向众将说道:“我本无大志,苟且偷安于世,既然国家所需、众将所请,那我也就当这个皇帝吧。”

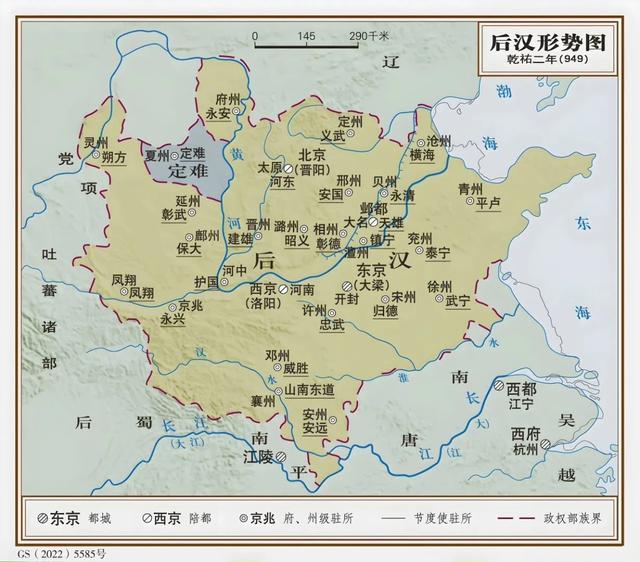

开运四年(947年)二月十五日,刘知远在太原称帝,建立后汉政权。

为了争取后晋旧臣的支持,刘知远没有马上改国号,但弃用了开运年号,延用石敬瑭的年号,称开运四年为天福十二年。

接着,刘知远下诏,慰劳抗辽民众,并命令抗辽军民抓到契丹人后,不用审,一律处死。

同时,刘知远还采纳了妻子李氏的建议,收揽军心。拿出自己的私房钱赏赐将士。

于是,晋朝旧臣纷纷投诚归附。各地军民也是心悦诚服。

这位李氏就是民间传说《风雪寒梅李三娘》中李三娘的原型。

她出身贫苦农家,长大后,助父母耕织。

某一天,在太原郊外牧马的刘知远偶遇李氏,一见钟情,托人上门求亲。

李父因刘知远只是小兵,加之刘知远都奔四了,而李氏才18岁,年龄差距过大,便一口回绝。

兵荒马乱的年代,抢老婆很常见。见李父瞧不上自己,刘知远便叫上几个朋友,趁夜闯入李家,拐走李氏,娶为妻子。

刘知远与李氏的感情如何,不知道。但刘知远称帝后,李氏被封为皇后。

李皇后的几个弟弟,李业、李洪信等,也跟着沾光,被刘知远委以要职。

电视剧《太平年》中的李皇后

由于辽军不干人事,各地的反抗愈演愈烈。

不久,澶州、宋州、亳州、密州陆续被抗辽义军攻陷,消息传到汴梁,耶律德光很害怕,便任命萧翰为宣武军节度使,留守中原。他自己则带着辽军主力北返。

估计是水土不服,耶律德光行至栾城(河北栾城县)时,突然病死。

老皇帝挂了,得赶紧回去向新皇帝表示效忠啊!一时间,留守中原的辽军纷纷思归。

郭威见状,建议“由汾水南下取河南,进而图天下”。

刘知远采纳郭威的建议,命史弘肇为先锋,举兵南下,进逼汴梁和洛阳。

辽军本就归心似箭,听说刘知远派兵南下,顿时四散逃跑。

六月,刘知远进入汴梁城,正式改国号为汉。改第二年(948年)为乾祐元年。

他自己也改了个名,自此不叫刘知远了,改称刘暠。

为了方便,咱们还是叫他刘知远。

辽军败走,中原暂时出现权力真空,在各方实力对比中,虽然刘知远最强,而且已经称帝,但有些人就是不服他。

这其中的代表就是杜重威。

杜重威有多大能耐,刘知远一清二楚。

所以入主汴梁后,刘知远立刻下诏,以大汉皇帝的名义,命令杜重威与归德节度使高行周对调。

类似的操作在五代十国时期屡见不鲜。

皇帝担心节度使在地方做大,往往会将其平调到另一个地方。

虽然级别、待遇不变,但根基被砍掉了,也就折腾不起来了。

杜重威知道刘知远想釜底抽薪,便赖着不走,他还扬言:“老子就是不挪窝,你刘知远能咋滴?”

刘知远也知道,再困难也得把刺头灭了。如若不然,他就是第二个石敬瑭,谁都不拿他当根葱。

后汉天福十二年(947年)闰七月,刘知远派兵攻打邺都,杜重威死守不出。

战至十月,刘知远亲临前线督战。

十一月初,邺都粮草耗尽,城中将士多逾城逃亡。

刘知远为避免夜长梦多,做出保证:只要杜重威投降,就不杀他。

杜重威这时也没资本讨价还价,便出城请降。

事后,刘知远遵守承诺,赦免杜重威,但将其部下全部处死。

拔掉杜重威这个“刺头”,中原基本上平定。刘知远长舒一口气,决定好好享受做皇帝的快乐。

然而刘知远福薄灾生,刚坐稳龙椅没俩月,他就病死了。

后汉乾祐元年(948年)正月,刘知远长子刘承训因病去世。

刘承训知书达理,淳厚善良,是刘知远重点培养的继任者。

相比之下,其次子刘承佑年少贪玩,小儿子刘承勋久病不起,都不是做大事的料。

办完刘承训的丧事,刘知远见老二、老三难堪大任,便愈发想念刘承训。经常是老泪纵横。

其实刘知远还有一个选择,就是传位给养子刘赟。

刘赟是刘知远从弟、河东节度使刘崇的儿子。后入继给刘知远为养子。

当初刘知远入主汴梁,让刘崇接替自己镇守太原。想着哪天混不下去了,还可以退回“龙兴之地”。

所以,刘崇麾下不乏精兵强将。如果传位于刘赟,有亲爹撑场子,后汉的国祚或许还能再长一些。

但奈何有亲儿子的情况下,刘知远始终迈不过这道坎。

刘知远为继承人问题操心,渐渐卧床不起。

发现自己命不久矣,刘知远叫来五位辅政大臣,分别是枢密使杨邠、左仆射苏逢吉、侍卫亲军指挥使史弘肇、枢密副使郭威,以及三司使王章。

随着刘知远称帝,当初追随他的文臣武将也都升了官。

五人到场后,刘知远对他们说:“杜重威反复无常,我死后,你们把他除掉。刘承训还小,交托付给你们了。”

几天后,刘知远撒手人寰,时年五十四岁。其在位时间仅十个月,是五代开国帝王中最短的。

后汉乾祐元年(948年)二月,杨邠遵照遗诏,请时年十八岁的刘承佑继位,是为后汉隐帝。

刘承佑继位前,苏逢吉秘不发丧,诱杀杜重威。

得知杜重威被杀,曾与其一起投降契丹的李守贞在河中(山西永济)造反,自称秦王。

永兴(陕西西安)牙将赵思绾趁机响应,并接受李守贞的伪职。

凤翔巡检使王景崇奉命讨伐赵思绾,不想半路跳反,也接受了李守贞的伪职。

得知三镇组团对抗朝廷,刘承佑又急又怕。

他不懂政治,亦不懂行军打仗,只能找苏逢吉商议。

苏逢吉也不会打仗。于是便推举郭威为西征军主帅。

当然,让郭威去平叛,苏逢吉也有私心。

苏逢吉一直反对武人干权,像郭威这号武将,最好是踢出局。

但苏逢吉没料到,自己玩砸了,不仅没坑到郭威,反倒让其在军中的威望急速提升。

郭威熟谙将兵之道。平叛期间,他放下主帅架子,与士兵们打成一片。对那些手脚不太干净的军卒,郭威不责骂;对立功的官兵,郭威也是该赏则赏。有这样的带头大哥,兄弟们当然誓死效命。

搞定三镇之乱后,河北急报,称辽军大举南下。

刘承佑慌了手脚,便又找来苏逢吉商议。

苏逢吉当然还是让郭威去河北坐镇。

不管怎么着,反正不能让郭威留在京城。

苏逢吉针对郭威,这让同为武将的史弘肇很不爽。

你苏逢吉什么意思?搞掉郭威之后,再来搞我呗?

所以当刘承佑问道,让郭威以何种身份去河北时,苏逢吉、史弘肇直接吵起来了。

史弘肇认为郭威立下大功,又镇守边疆,建议扶正,升为枢密使。

苏逢吉不想让郭威得势,表示枢密使掌天下军务,轻易不授外镇。

史弘肇埋怨苏逢吉多事,苏逢吉更是一肚子火,说前朝更迭频繁,就是因为诸侯位高权重,对皇权威胁极大。暗讽史弘肇没文化。

还没等史弘肇反驳,苏逢吉头也不回地走了。

第二天,苏、史二人和郭威在宰相窦贞固府上喝酒。

苏逢吉因为前一天针对郭威,便借机向郭威敬酒赔罪,表示自己只是公事公议,请郭威不要多想。

史弘肇吵架巢输了,回去越想越气,此时心里还有火,便当即大喝道:“平定天下,削平祸乱,靠的是长枪大剑,不是一张破嘴!”

这几乎就是当众指着鼻子骂了,让苏逢吉下不来台。

不过,还没等苏逢吉反驳,在场的王章倒先发作了。

王章是三司使,掌管财政,也是文官。史弘肇骂苏逢吉百无一用,他很不爽,便说:光有长枪大剑,没有毛锥子(毛笔,代指文人),那军队的物资给养从何而出呢?

史弘肇听了无话可说,拂袖而去。

事后,王章觉得自己冲动了,又邀请众人到家里饮酒取乐,说是想缓解一下紧张的气氛。

酒过三巡,大家开始行酒令。

游戏倒是不难,但史弘肇不会,一旁的客省使阎晋卿就教他怎么玩。

这时候,苏逢吉嘴欠,说旁边有姓阎的人,就不必怕罚几杯酒了。

在场众人都知道苏逢吉说的是阎晋卿。

但史弘肇的老婆也姓阎,还是娼妓出身。史弘肇平生最恨别人拿他老婆说事。

于是,史弘肇当场翻脸。

苏逢吉拔脚就跑,史弘肇哪里肯饶,抽剑就追。

杨邠见事情闹大,死死拉住史弘肇,说苏逢吉是宰相,你杀了他,咱们在皇帝面前不好交代。

事后,苏逢吉担心史弘肇报复,而他一介文人,手上没兵。要想活命,只能借刘承祐之手扳倒史弘肇。

之前,杨邠与王章在刘承祐面前论事,刘承祐说:“事行之后,不要使民众有怨言!”

皇帝发话,做臣子的再怎么样,面子上也得表示尊重。

但杨邠却说:“陛下不要多管,有臣在。”

完全不把刘承祐放在眼里。

王章虽然没有得罪过刘承祐,但他与国舅爷李业有矛盾。

因此,当苏逢吉勾结李业,以及刘承佑的亲信郭允明等人,请他们在皇帝面前转达自己想除掉史弘肇的意思后,刘承佑果断同意,顺便把杨邠和王章也纳入了清洗名单。

后汉乾祐三年(950年)十一月十三,杨邠、王章、史弘肇跟往常一样入朝。

三人刚一进入殿中,就被提前埋伏的士兵砍死。

五个托孤大臣,现在死了仨,苏逢吉又投靠刘承佑。郭威自然就成了下一个要除掉的对象。

此时,郭威正镇守邺都。李业见奈何不了郭威,便建议将郭威在汴梁的家人处死。

李太后得知此事,极力劝阻,刘承佑却说:“妇人不得干政”。

旋即,刘承佑派人将郭威的家人,以及郭威养子柴(郭)荣的三个儿子,尽皆诛杀。

刘承佑此举,充分说明当初刘知远不看好他,并非多虑。这小子缺根筋,就不是当皇帝的料。

郭威在外镇守,裹挟其家人还能制衡他。现在杀得一干二净,郭威岂有不反之理?

几天后,家人遇害的消息传到邺都,郭威差点晕死过去。

但还没等郭威“清君侧”,刘承佑的诏书就来了。

刘承佑要求郭威速“回京议事”。

这就是侮辱智商了,在场诸将纷纷骂道:“人都杀光了,还有什么可议的,不就是要大帅的命吗?”

郭威见大家支持自己,遂令柴(郭)荣留守邺都,他自率一军回京讨个说法。

大军行进至潼州,捉了一个前来刺探军情的小太监。

郭威顺势写了一封信,让这个小太监带给刘承佑。信上说,京中事变和陛下无关。臣过几天就会到汴梁,是非对错,到时还请陛下主持公道!

待刘承佑见到信时,郭威已抵达封丘。从封丘渡过黄河,就是汴梁。

刘承佑还没准备好,郭威就来了,这把他吓得不轻,不知该怎么办。

就在刘承佑惶恐不安时,刘知远的同母异父弟,算是刘承佑叔父的慕容彦超主动请战。

他说郭威乃小儿也,不足畏,还让刘承佑且看自己生擒此贼于马前。

刘承佑闻言大喜,便带着苏逢吉、郭允明等人亲临前线观战。

结果两军一交手,慕容彦超大败,狼狈逃亡兖州。

其他后汉军见状,反戈一击,纷纷向郭威投降。郭威不想被人嚼舌根子,说他名为讨说法,实为造反,便把这些人撵了回去。

但刘承祐也指挥不动这些二五仔。于是刘承祐丢下部队,逃往汴梁。

不料,守城的代理开封尹刘铢另有图谋,不让刘承祐进城。

无奈之下,刘承祐只得逃往汴梁西北方向。

一行人逃到赵村,忽见后面尘埃大起,刘承祐以为是追兵,仓皇下马,躲入民舍。

郭允明也以为是追兵,便一刀将刘承祐刺死,打算提着刘承祐的人头找郭威邀功。

然而,追来的是刘承祐的亲兵。是赶来护驾的。

郭允明见自己弄巧成拙,横刀自刎。

苏逢吉也自杀于民舍之中。

郭威听说刘承佑死了,表面上哭得十分伤心:“陛下山崩,我之罪也!”

但哭归哭,演归演,郭威心里终究有怨气。

所以刘承佑死后,郭威对效忠后汉,完全没兴趣。

当然,即便他想继续效忠,麾下诸将也不会答应。

不过,改朝换代之前,有些面子工程还是要做的。

乾佑三年(950)十一月,郭威携百官进宫朝见李太后。

郭威说着说着,就说到了家人遇害,当场哭得是一把鼻涕一把泪。

李太后能说什么呢?只得表示:人死不能复生。如今当务之急是在宗室中另选一位贤王嗣立。徐州节度使刘赟是高祖(刘知远)之后,你们觉得怎么样?”

前面提到过,刘赟有刘崇做靠山,如果立他为皇帝,不好控制。

因此,郭威便有意立刘承勋。这个病号连生活都自理不了。扶持他上位,便于幕后操控。

李太后随即让人把刘承勋请出来。大伙一看,病歪歪的,怕是都熬不过登基仪式。便转而支持刘赟继位。

郭威为了避嫌,不方便反对,只好派德高望重的冯道出马,去徐州请刘赟来继位。

你没看错,冯道这时候还活着呢。

另一边,刘崇得知刘承佑被杀,本打算率河东精锐南下,与郭威决战。

这刘家的天下,断不能岂能落入他人之手。

但听说刘赟被选为皇帝,刘崇又喜上眉梢。

嘿嘿,儿子做了皇帝,老子就是皇帝他爹,天下还是咱刘家的。

郭威为了稳住刘崇,也给他写了封信,说:“刘赟聪明英武,所以朝议拥立。”

这时,边关快马告急,称辽军南下,连克河北多地。

李太后不懂军务,刘旻又在太原准备做他的“太上皇”。

因此,现在唯一能北上御敌的只有郭威。

郭威也很乐意,遂率军出征。

大军途经澶州,士兵发动兵变,众人簇拥着郭威,喊道:“我们已与刘氏结下深仇,刘赟继位后,必会报复。请大帅自为天子,保我们活命!”

郭威一口一个“使不得”,身体却很诚实,披上将士们献上的黄旗,于军中“黄袍加身”。

大戏演完,众将士拥着郭威南行还京。

兵变的消息很快传到汴梁,文武百官见刘家大势已去,纷纷以天子之礼迎接郭威。

李太后很识时务,令郭威监国,以求自保。

至于刘赟,他就倒霉了,刚到宋州(今河南商丘),就被郭威派人扣押。

后汉乾祐四年(951年)正月初五,李太后下旨,将后汉天下传给郭威。

郭威御临崇元殿,意气风发地昭告天下,自称周朝后人,改国号为大周,将后汉乾祐四年改为后周广顺元年。

至此,郭威总算修成正果。而经历二帝、立国不足四年的后汉王朝,就此湮没于历史。