缅甸发生强震后,中国迅速伸出援手,展现了大国担当。然而,这一人道主义行动却引发了美国的“焦虑”。那么,中方在此次救灾过程中究竟展现了哪些实力?美方的“不安”又从何而来?这背后又反映了美方的哪些问题?据《环球时报》报道,在支援缅甸救灾的过程中,中方紧急调用了包括高分四号、高分三号在内的14颗在轨卫星,迅速还原出灾区的受灾情况。在短短24小时内,这些卫星完成了20次成像,为救灾行动提供了及时且有力的支持。

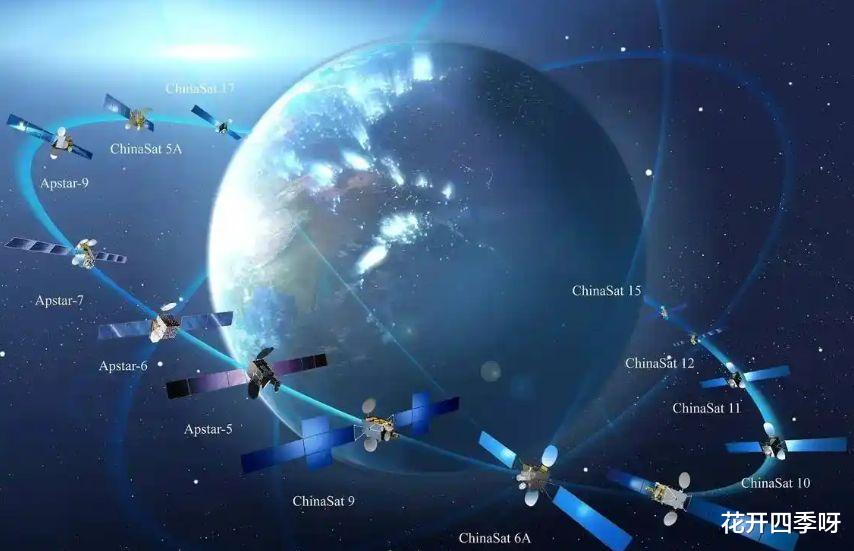

事实上,这并非中国卫星首次在国际救援行动中发挥关键作用。早在多年前伊朗发生洪灾时,中国就曾第一时间启动卫星数据应急响应机制,为救灾工作提供了重要支持。此次缅甸救灾行动中,中国能够迅速启动重大自然灾害应急响应机制,并在短时间内调动14颗在轨卫星对灾区进行多角度、多时相观测,得益于中国多年来建立的高效卫星调度和应急响应体系。例如,高分四号、高分三号、环境减灾二号05星等卫星的协同工作,充分体现了中国卫星系统的高度协调性和灵活性。每颗卫星都有明确的分工:高分四号卫星运行于地球同步轨道,能够获取宏观的灾区全貌,提供大范围的灾情概览;而环境减灾卫星则可实时监测灾区地质变化,帮助识别潜在滑坡带等地质灾害风险区域。更令人惊叹的是,从地震发生到首幅影像获取,仅耗时数小时。这一过程展现了中国在数据快速处理和共享方面的高效能力。这种高效的应急响应不仅体现了技术上的先进性,更彰显了中国在国际人道主义援助中的责任感和行动力。

美方“焦虑”的根源:技术差距与格局狭隘然而,就在中国利用卫星技术帮助邻国的同时,美国却传出了“杂音”。有外媒指出,美国军方对中国展现出的“卫星紧急调度能力”十分关注,并表现出明显的“焦虑”。美方这种莫名其妙的“不安”,归根结底,无非是其长期以来习惯于在航空航天领域占据主导地位,却不得不面对中国在该领域迅速崛起的现实。尽管中国在航空航天领域的起步较晚,起点也较低,还面临美国设下的重重围堵,但中国却能够在逆境中,以远低于美国的成本和极短的时间,取得不亚于美国的成果。这显然意味着中国在该领域的潜力远超美国。太空技术一直是美国维持全球霸权的重要支柱之一。然而,中国在卫星技术和应用领域的快速发展,正在逐步缩小与美国的技术差距,甚至在某些方面实现了超越。尤其是在和平时期,中国的卫星应急响应能力和数据共享机制,展示了中国利用太空技术服务于人类社会的能力。这种软实力的提升,很可能是美方产生异样情绪的根本原因。

当然,中国的救援行动始终以人道主义为出发点,不会因某些国家的“焦虑”而改变。无论美方作何感想,中国在航天领域的成就都无可置疑。在遥感卫星方面,中国的高分系列卫星覆盖了从低轨到高轨、从光学到雷达的各种类型,具备全天候、全地域的观测能力。与此同时,中国在量子通信、北斗导航系统等方面的技术突破,也展示了中国在尖端科技领域的创新能力。这些创新不仅提升了中国的国家安全保障能力,也为全球经济和社会发展提供了新的解决方案。更值得称赞的是,与美国在太空军事化方面的倾向不同,中国始终坚持和平开发太空的原则,强调卫星技术应服务于人类社会的整体利益。这种截然不同的应用方向,充分体现了中美在技术理念上的巨大差异,孰优孰劣,一目了然。

中国援手缅甸救灾,美国焦虑背后的全球格局重塑当中国高分卫星传回的缅甸灾区高清影像在全球媒体刷屏时,美国国防部的紧急会议正在讨论如何应对"中国航天能力的非对称威胁"。这种微妙的反差恰似一面棱镜,折射出当今世界科技竞争与地缘政治的复杂博弈。

太空能力的"中国速度"正在改写规则中国卫星系统展现的"分钟级响应"能力并非偶然。高分四号搭载的凝视阵列相机可在36000公里轨道高度实现0.5米分辨率成像,配合高分三号合成孔径雷达的全天候穿透能力,构建起覆盖全球的动态感知网络。这种将通信、导航、遥感三网融合的技术架构,已形成比肩甚至超越美国"国家技术手段"的体系能力。更值得关注的是中国独创的"星间链路"技术。通过部署在不同轨道的中继卫星,实现数据的实时回传与共享。在缅甸救灾中,从卫星成像到数据分发至救援机构仅用时45分钟,这种效率让美国战略与国际研究中心(CSIS)的专家惊呼:"这改变了太空应急响应的游戏规则。"

五角大楼的不安并非单纯技术竞争的产物。美国国家侦察局(NRO)的卫星系统虽然在分辨率上仍占优势,但其封闭的军用架构难以应对全球性公共危机。当中国通过"一带一路"空间信息走廊向沿线国家开放卫星资源时,美国却在强化《太空防务战略》,将中国列为首要"战略竞争对手"。这种路径分野背后,是两种航天哲学的根本对立。中国提出的"全球共享航天"倡议已吸引20多个发展中国家参与,而美国主导的"月球门户"计划却设置高额技术门槛。正如联合国秘书长古特雷斯所言:"太空正在成为新的不平等前沿,而中国的实践提供了另一种可能性。"

太空伦理的分水岭:军事化与和平利用的抉择当美国太空军将"轨道控制权"作为战略目标时,中国天宫空间站已向联合国所有成员国开放实验舱位。这种截然不同的选择,正在塑造未来太空秩序的基本面貌。国际宇航科学院的报告显示,中国主导的亚太空间合作组织已帮助9个发展中国家发射遥感卫星,而美国的商业航天合作仍局限于传统盟友。这种格局差异在灾害应对中尤为明显。中国通过"一带一路"国际灾害管理机制,已累计向37个国家提供应急卫星支持,而美国的灾害援助仍被其国家安全战略框架所束缚。正如缅甸国家灾害管理局负责人所言:"中国的技术没有附加条件,而美国的援助总是带着隐形脚镣。"

中国航天的崛起不仅是技术体系的胜利,更是治理理念的革新。通过构建"人类命运共同体"的太空实践,中国正在将航天技术从大国博弈的工具,转变为全球公共产品的供给者。这种转型正在吸引越来越多国家加入以合作为核心的太空新秩序。当美国还在纠结于如何维持单极霸权时,中国的实践已经证明:真正的技术领导力不在于垄断,而在于赋能;真正的航天强国不在于竞争,而在于共生。或许正如《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼所感叹的那样:"当中国忙着建造通往星空的梯子时,美国却在加固自己的围墙。"在缅甸震后的废墟上,中国卫星传回的不仅是灾区的影像,更是关于未来世界秩序的隐喻。当技术突破与和平理念相遇,当硬实力与软实力交融,一个更加开放包容的太空时代正在到来。而那些试图用旧思维解读新变局的焦虑,终将成为历史的注脚。

结语中国在缅甸救灾行动中的表现,再次证明了中国在航天技术领域的强大实力和高度责任感。而美国的“焦虑”,则暴露了其在技术竞争中的狭隘格局和对自身霸权地位的过度担忧。中国将继续秉持和平与合作的理念,为全球科技进步和人类福祉贡献力量。