经过七年的间隔,中日两国再次恢复了交流,日本两大政党满怀诚意地到访中国,表示愿意接受我国的条件,且会严格遵守! 这标志着曾经一度紧张的中日关系出现转机,预示着两国可能进入一个新的合作阶段。然而,这段关系的未来走向,依然充满了不确定性,如同春日乍暖还寒的天气,变幻莫测。

此次会谈,无疑是中日关系改善的积极信号。双方都展现出一定程度的诚意,愿意放下历史包袱,携手共建未来。 但这并不意味着一切问题迎刃而解。历史遗留问题、地缘政治博弈、以及各自国内政治因素,都可能成为影响中日关系走向的潜在阻碍。

首先,历史问题是中日关系的“阿喀琉斯之踵”。 王毅外长提及2025年抗日战争胜利80周年,并非简单的“翻旧账”,而是希望日本能够以更积极的态度正视历史。 “村山谈话”精神的传承与否,也直接关系到两国互信的建立。日本需要更真诚地反思过去,做出切实的行动,才能获得中国的真正信任。 这不仅仅是简单的道歉,更需要在实际行动中展现出对历史的尊重和对受害者的同情。 如果日本依然闪烁其词,甚至试图淡化甚至歪曲历史,那么中日关系的未来将蒙上阴影。 这就好比建筑大厦,地基不牢,地动山摇之后,又能屹立多久呢?

其次,地缘政治的复杂性也不容忽视。 台海问题是中日关系的敏感点。日本在台海问题上的立场,直接关系到中日两国之间的战略互信。 “台海有事就是日本有事”的言论,无疑会加剧地区紧张局势,也给中日合作增添障碍。 日本需要理性看待台海问题,避免卷入不必要的地区冲突,才能为中日关系的稳定发展创造有利条件。 这需要日本在国际事务中,权衡自身利益与地区稳定之间的关系,在不触碰中国核心利益的前提下,追求中日之间的合作共赢。

再次,中日两国各自的国内政治环境也对两国关系产生影响。 日本国内政治派系复杂,对华政策也存在分歧。 此次会谈,日本两大政党的表态,固然展现了改善关系的意愿,但能否真正贯彻落实,还需要时间和行动来检验。 日本政府需要凝聚共识,形成稳定、可持续的对华政策,才能为中日合作奠定坚实的基础。 而中国方面,也需要在维护自身核心利益的同时,积极寻求与日本的合作共赢,而不是简单地将日本视为潜在的威胁。

最后,中日合作的具体内容和实施机制,也需要认真规划和设计。 双方需要在互信的基础上,建立起明确的合作框架,并在具体领域开展务实合作。 这需要双方在经济、科技、文化等各个方面,找到共同利益点,并通过有效的机制来推动合作的开展。 这过程如同精雕细琢一件艺术品,需要双方付出耐心和智慧,才能最终成就令人满意的结果。

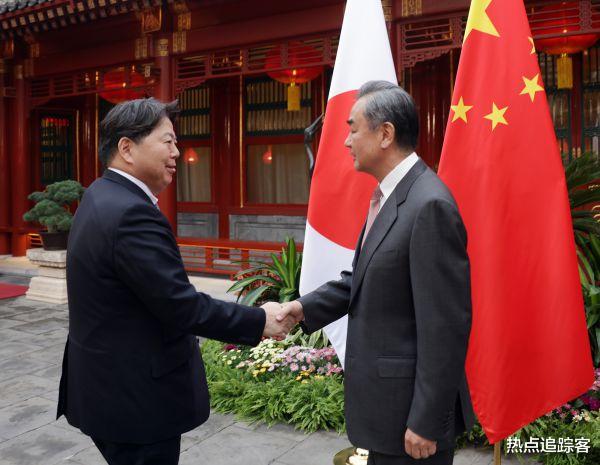

总而言之,中日关系的改善并非一蹴而就,需要双方长期共同努力。此次会谈虽然传递出积极信号,但未来依然充满挑战。 历史、地缘政治、以及国内政治等诸多因素,都可能对中日关系产生影响。 双方需要以更加务实的态度,处理好历史问题,妥善管控分歧,并在互利共赢的基础上,推动中日关系不断发展。 两国高官的合影,象征着希望,但这希望需要双方用实际行动来浇灌,才能最终绽放出绚丽的花朵。 未来中日关系将如何发展,让我们拭目以待。 这是一个充满希望,但同时又充满不确定性的未来。 而两国人民,都期盼着这个未来,是阳光明媚,而不是阴雨连绵。