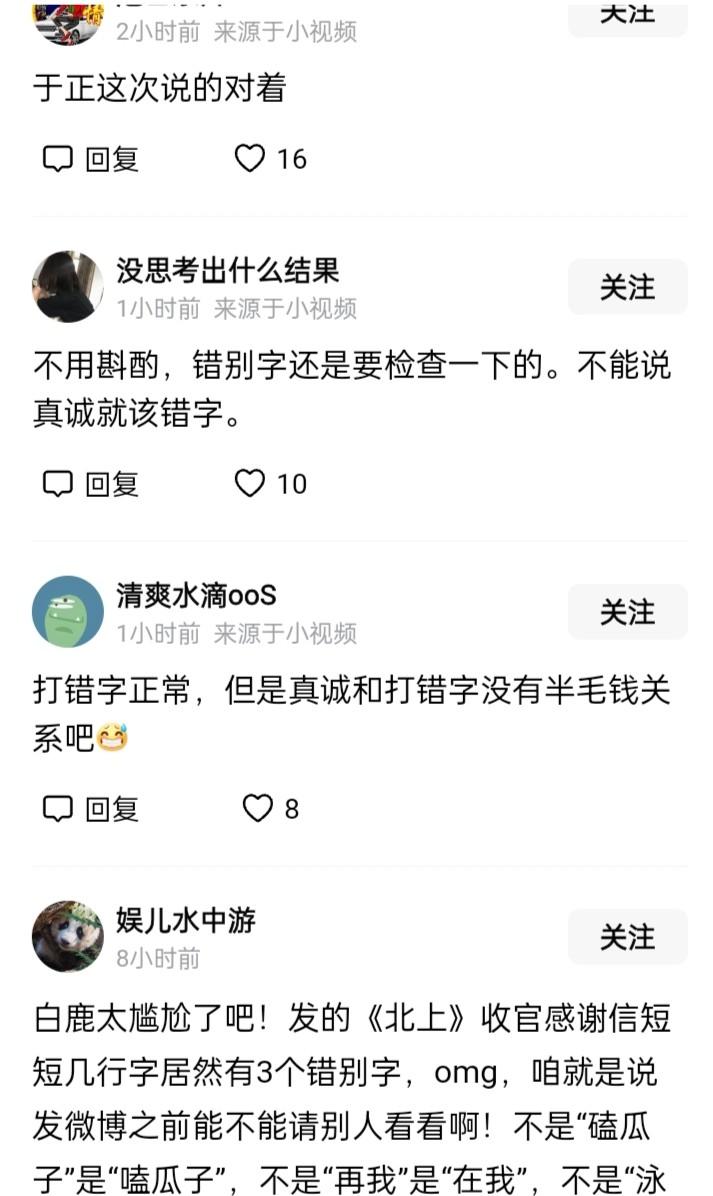

2023年春季,某顶流明星在社交平台发布百字感言,竟出现三处基础性错别字。这个看似寻常的互联网插曲,却像投入深潭的巨石,激起了关于文化素养的全民讨论。更令人错愕的是,当网友指出错误时,其经纪人竟以"真性情"作为辩护,将文化缺失包装成"直率人设"。

这种价值观的扭曲正在形成可怕的传染效应。某教育机构近期调查显示,在受访的5000名中小学生中,42%认为"明星不需要高学历也能成功",27%表示"偶尔写错字更显可爱"。这些数据背后,是年轻一代正在被畸形的偶像文化悄然重塑的认知体系。

某次剧组探班中,笔者亲眼目睹令人啼笑皆非的场景:当导演要求演员理解"光风霁月"的台词意境时,这位手握千万片酬的明星脱口而出:"是不是说月光下的风光?"这种文化断层不仅存在于新生代演员中,就连某些资深艺人也频频在历史剧中念错典故,将"莘莘学子"读作"辛辛学子"。

在资本裹挟的娱乐产业链中,抄袭竟演变成某种"成功学"。某编剧工作室的暗访录音显示,新人入职第一课竟是学习"如何合理借鉴经典作品"。这种系统性抄袭已形成完整产业链:从网络小说洗稿、影视剧本拼接到综艺模式复制,原创精神在流量至上的狂欢中逐渐消亡。

于正现象绝非个案。据统计,2022年影视行业版权纠纷案件同比增长67%,但真正走到诉讼阶段的不足15%。某平台高管私下坦言:"与其花三年打磨剧本,不如三个月改编爆款,资本等不起。"这种急功近利的创作环境,正在摧毁整个行业的创新根基。

更令人担忧的是,抄袭文化正在向粉丝群体渗透。某明星后援会组织的"同人文创作大赛"中,获奖作品被证实大面积抄袭经典文学,组织者却以"致敬偶像"为由拒绝道歉。当原创底线失守,整个文化生态都将面临荒漠化危机。

在混沌的娱乐江湖中,仍有人在坚守文化尊严。老戏骨王劲松在横店影视论坛上的发言振聋发聩:"剧本围读时带着新华字典的演员,才是真正的专业。"这种对文化的敬畏之心,正在影响新一代从业者。某青年演员训练营的课程表显示,古文鉴赏、艺术史等文化课程占比已提升至40%。

值得关注的是,短视频平台正在成为文化补课的新阵地。@古文观止每日一课 账号粉丝突破800万,其中30%是娱乐行业从业者。某选秀出身的歌手在访谈中坦言:"每天跟着APP学习成语典故,就像在补青春的课。"这种自发性文化觉醒,或许能成为行业变革的星星之火。

政策层面也在释放积极信号。2023年出台的《文艺工作者职业行为准则》,首次将"文化素养考核"纳入艺人年审体系。某省级电视台的节目招标书中,已明确要求嘉宾需通过基础文化测试。这些制度性建设虽显笨拙,却为行业规范提供了刚性约束。

改变正在年轻观众中悄然发生。B站上"语文老师批改明星微博"系列视频点击量破亿,豆瓣"娱乐圈文化纠察队"小组聚集了30万考据党。这种全民监督形成的文化压力,倒逼艺人重视基础素养。某流量小生后援会自发组织"每月读本书"活动,将文化打卡纳入粉丝应援体系。

教育界与娱乐界的跨界合作展现新可能。北京某重点中学与影视公司联合开发"片场里的语文课",让学生通过剧本研读学习传统文化。这种沉浸式教育模式,既提升了青少年的媒介素养,也为行业储备了具有文化底蕴的新生力量。

当我们重新审视"偶像"的定义时会发现,真正的榜样力量来自文化沉淀。从王菲在访谈中随口引用《庄子》,到胡歌坚持每年出演话剧打磨演技,这些经得起时间考验的艺人证明:流量终会退潮,唯有文化底蕴能让艺术生命长青。

站在流量时代的十字路口,我们每个人都是文化生态的共建者。当你在社交媒体上为某个明星的博学点赞,当你在孩子面前讨论影视剧中的历史细节,当你在键盘前认真纠正一个错别字,这些微小举动都在参与重塑娱乐行业的价值体系。或许正如敦煌研究院名誉院长樊锦诗所说:"文化的尊严,始于对每个字的敬畏。"这场关于文化尊严的救赎之战,需要行业内外每个人的持守与坚持。