十年时间,中国航天追赶上欧美半个世纪的脚步。嫦娥五号带回月壤,天问一号登上火星,天宫空间站也开始长期运行。这些成就,说是 “宇宙级” 一点不夸张。但这亮眼成绩单背后,既有实打实的科技进步,也藏着看不见的博弈。

技术跃进还是弯道超车?中国的月球探测计划,比原计划提前两年完成。嫦娥六号从月球背面采样返回,技术难度比美国当年的阿波罗计划高出三倍。俄罗斯专家都承认,中国分析月壤的设备,比他们现有实验室的精度还高。火星探测更厉害,一次任务就实现 “绕、落、巡”,把美国几十年分阶段完成的事儿,一下子全干了。NASA 前局长直呼不可思议,但也有人质疑:这到底是原创突破,还是借力前人成果?

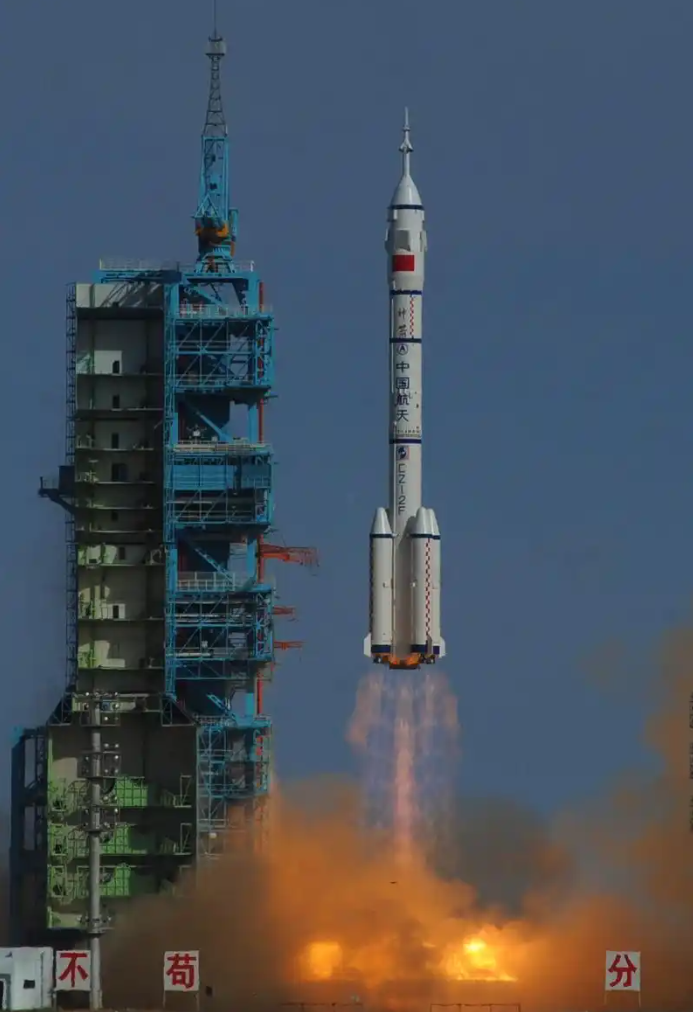

航天领域有个 “竹子定律”:前四年长得慢,到第五年就猛窜。中国航天也是这样,前期默默积累,现在厚积薄发。长征八号火箭攻克回收技术后,发射成本从每公斤 3 万美元,直接降到 5000 美元。商业航天公司银河航天,3 年就造出能和 SpaceX 猎鹰九号对标的火箭。这速度,让老牌航天强国都紧张起来。

太空经济还是政治秀?天宫空间站 25 个实验机柜全用上了,比国际空间站刚建成时配置还高。但细看参与实验的单位,80% 都和军方有关。太空育种培育出 200 多个新品种,真正推广开的不到 20 种。有农业大省的负责人私下说,所谓 “航天水稻” 产量数据有水分,农民都不爱种。

商业航天看着热闹,实则不好过。2024 年,全国注册的商业航天公司超 500 家,可真正能造火箭的不到 10 家。有知名民营航天公司靠政府补贴撑着,发射成功率还不到一半。卫星互联网说要发 1.3 万颗卫星,结果首批 600 颗就有三分之一出故障。

国际规则制定权之争中国牵头的《外空资源开发国际准则》,有 30 个国家签字,但美欧日这些航天强国都没参与。说是多国合作建月球科研站,90% 的资金却来自中俄。有参与国的航天局官员抱怨,核心技术根本不共享。西方媒体讽刺,这是 “请人吃饭,还得自带碗筷”。

北斗系统在 137 个国家落地,但在欧美市场处处碰壁。北约国家的军方文件写得明白,民用可以用北斗,但军事核心设施一律禁用。全球 85% 的军事导航,还是用 GPS,短期内很难改变。

光环下的真实挑战载人登月计划卡了壳。有航天专家透露,现有火箭推力勉强够用,万一出意外,航天员可能回不来。太空垃圾也越来越多,中国在轨卫星占全球 35%,但清理技术还在试验阶段。

商业航天遇冷,2024 年融资额少了 40%,不少公司只能裁员。风投圈的人直言,航天投资回本太慢,很多项目撑不到盈利那天。

是引领者还是搅局者?中国宣布 2030 年载人登月,美国马上加速推进阿尔忒弥斯计划。这场太空竞赛,不再是冷战翻版,而是争夺未来百年的技术话语权。中国提 “人类命运共同体”,但说到月球资源分配,还是坚持 “谁开发谁受益”。

航天成就确实了不起,但差距也不能忽视。SpaceX 的星舰已经重复使用 20 次,中国同类火箭还在试验。国际空间站运行 24 年积累的实验数据,天宫空间站一时半会儿很难赶上。

掌声背后的思考中国航天短时间冲进第一梯队,这成绩没得说。但也要清楚,有些领域基础还不牢。就像跑马拉松,开头领先的,不一定能笑到最后。

探索太空需要热情,更需要冷静。我们为 “世界首次” 欢呼时,也该关注那些失败的尝试。航天真正的价值,不在于拿了多少第一,而在于为人类文明进步做了多少实事。