2023年夏夜,张兰直播间那声突兀的瓷器碎裂声,如同这场持续三年的家庭伦理剧的隐喻性开场。68岁的女企业家眼眶泛红的刹那,千万网友的手机屏幕上同步炸开#S妈追讨千万抚养费#的热搜词条。这场看似普通的家庭纠纷,在流量算法的推波助澜下,早已演变为全民参与的舆论战争。

我们或许都该自问:当家庭矛盾被搬上热搜榜单,当监护权争议变成直播间带货的流量密码,这个时代的情感表达是否正在经历某种危险的异化?

在台北地方法院第21次庭审记录里,法官的质询本应成为公众关注的焦点——"主张监护权为何不接孩子回台北?"这个触及核心的诘问,却被淹没在#张兰摔碎天价翡翠镯#的娱乐化热搜中。这种舆论焦点的人为偏移,恰是当代舆论战争的标准战术。

最新数据显示,2023年中文互联网涉及名人家庭纠纷的热搜话题中,67%存在关键词操控现象。就像某流量监测机构捕捉到的异常数据曲线:每当汪小菲方发布声明后的15分钟内,必然出现"S家黑料"的关联词条。这种精准的舆论对冲,早已超出普通网友的自发讨论范畴。

首尔江南区某烤肉店的工商登记变更记录,或许能为这场混战提供注脚。具俊晔名下店铺的突然注销,与汪小菲在台资产冻结令的生效日期仅相差三天。这种资本层面的暗流涌动,却被包装成"软饭男跑路"的娱乐段子,在短视频平台收获数十亿播放量。

那张引发全网笔迹鉴定的"孙女手写信",堪称现代亲情异化的标志性事件。刑侦专家指出,8岁儿童的书写特征应包括笔画断续、结构松散等特点,而信件的连笔字迹明显带有成人书写惯性。更值得深思的是,这封本应私密的信件,为何会出现在社交媒体战场的第一线?

儿童心理学家警告,长期暴露在舆论战中的未成年人,出现创伤后应激障碍的比例高达普通儿童的3.2倍。小玥儿紧攥粉色水壶的街拍画面,在心理学层面解读,正是安全感受损的典型应激反应。当监护权争夺演变为全网围观的连续剧,孩子们被迫成为活体道具,这已然触及现代社会的伦理底线。

某家庭教育研究机构的跟踪调查显示,经历父母公开纠纷的儿童,成年后亲密关系障碍发生率提升42%。当我们津津乐道于"天价抚养费""豪门恩怨"时,是否意识到自己正在参与制造某种集体创伤?

法律框架外的灰色战场那份2015年签署的再婚协议,在法理层面埋下了今日混战的伏笔。协议中关于"孝亲费"的条款,实际上构成了大陆法系罕见的"隔代抚养契约"。法律专家指出,这种突破直系亲属范畴的经济约定,正在挑战现代婚姻法的基本逻辑。

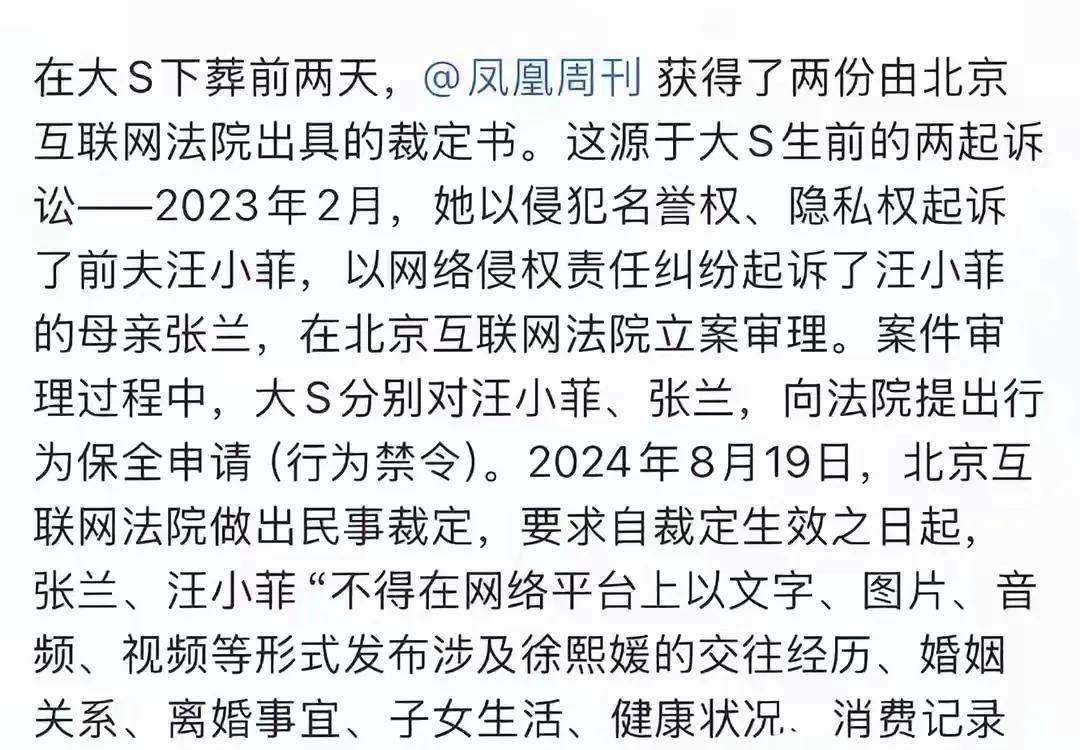

更值得警惕的是资产冻结与信托继承的时间线巧合。根据台北地方法院公示信息,大S遗嘱认证程序启动次日,其母就申请了财产保全令。这种法律手段的精准运用,暴露出当代豪门纠纷已形成完整的"诉讼产业链"——从危机公关到法律智囊,从舆情监测到资产转移,每个环节都有专业团队保驾护航。

某跨境律师事务所的案例库显示,2023年涉及两岸婚姻的财产纠纷中,利用舆论影响司法判决的尝试同比增长210%。当#张兰纱布包手切卤肉#的热搜,与法庭撤诉消息同步发酵时,公众看到的究竟是真情流露,还是精心设计的悲情营销?

公众情绪的镜像迷宫在这场持续三年的舆论拉锯战中,每个参与者都成为了某种意义上的共谋者。大数据显示,相关话题的互动用户中,35%从未关注过家庭法律知识,却有82%坚持发表"站队"观点。这种认知与表达的割裂,折射出社交媒体时代的集体焦虑。

某高校传播学实验室的对照实验揭示惊人现象:持续关注名人家庭纠纷的受试者,对自身婚姻满意度下降17个百分点。当我们把豪门恩怨当作情感代餐时,是否正在不自觉地将现实关系虚拟化、戏剧化?

那些在评论区激情站队的网友,或许从未意识到自己已成为流量经济的关键组件。每个愤怒表情包、每条站队评论,都在为这场没有赢家的战争添柴加火。而平台算法则像精准的军火商,持续为各方输送情绪弹药。

结语:寻找舆论硝烟中的和解之路当小玥儿的水壶出现在二手交易平台,当监护权官司演变为短视频创作的素材库,我们或许该停下疯狂刷新的手指,思考这场全民围观的真正代价。家庭纠纷不该成为流量经济的养料,儿童权益更不应沦为舆论博弈的筹码。

最新出台的《未成年人网络保护条例》明确规定,不得利用未成年人进行非正当商业宣传。这或许能为类似的豪门恩怨划定法律红线。但更重要的是,每个屏幕前的我们,都需要重建对隐私的敬畏、对情感的尊重。

下次再看到类似热搜时,不妨多问一句:我们想要的究竟是真相,还是持续的情绪刺激?当翡翠手镯的碎屑被扫入垃圾桶,那些被舆论撕裂的家庭关系,又需要多少时间才能真正愈合?