小芳的家里,刚刚经历了一场“世界大战”。

她的儿子阿伟因为数学成绩退步,被妈妈愤怒地责备。

小芳心里想着自己的苦心,“我这不是为了他好嘛?

可怎么他总是不理解我?”这样的问题每天都在家庭中上演,许多人可能会感同身受。

那么,问题到底出在哪儿呢?

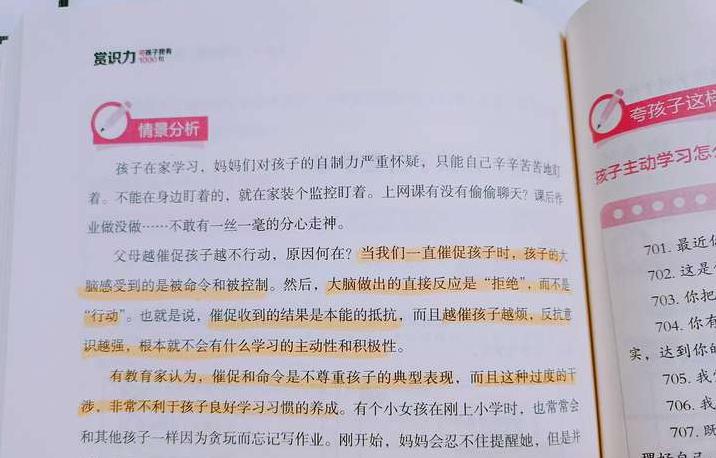

命令式催促的隐患先来说说命令式催促,这种情况在家庭中是常见的场景。

比如,父母回到家,看到孩子正沉迷于漫画世界,一句话脱口而出:“赶紧写作业!”其实,阿伟可能刚刚结束一天的学习,想休息一下,放松一下脑袋。

妈妈的话让他感到自己像是一台工作机器,没有喘息的机会。

阿伟心里不禁埋下了一个问号——难道在妈妈眼里,我只是一份成绩单?

这样的沟通方式,让孩子感受到的是命令,而非关心。

就像是在工作中,如果领导总是命令,却不考虑下属的压力和感受,员工会更加抗拒和消极,没有人希望自己的意见和感受被忽视。

因此,与其一味地催促,倒不如在开口之前,站在孩子的立场上想一想。

或许只需一句“今天累不累?

要不要先休息一下?”就能改变双方的心态。

比较语言的伤害小芳见过太多考了100分的别人家的孩子。

在一次考试后,阿伟自豪地拿回了一张99分的试卷,等着表扬。

可迎接他的,却是妈妈的冷淡回应:“怎么没考满分?”原本想分享的喜悦,被瞬间熄灭。

这样的场景在阿伟的心里留下了一道深深的伤痕,他开始怀疑,不知道自己在妈妈眼中,一直以来的努力是否被看见。

这种用比较来鼓励孩子上进的方式,往往适得其反。

殊不知,每个人都有自己擅长和不擅长的领域,过多的对比只会让孩子在自信心逐渐削弱中失去对学习的兴趣。

与其拿成绩比较,不如专注于孩子的进步,鼓励他们的努力和坚持。

情绪化沟通的代价当孩子做作业做到很晚,父母焦急地看着时钟,总想着“这么简单都不会?”类似的情绪化表达,可能在无意中让孩子变得更加焦虑。

在阿伟的印象中,每次的吼叫都让他感到害怕,同时也加重了他对学习的抵触。

情绪化的指责,看似是一时之快,却会在无形中让孩子的学习态度越来越消极。

想要避免这样的情况发生,家长不妨把孩子当作“共事的人”来看待。

就像在职场上,想让同事合作无间,会通过倾听和了解对方的需求来促成共识,这同样适用于家长与孩子之间的沟通。

培养有效沟通的意识改变从态度的转变开始。

小芳如果能在心态上做出调整,关注孩子的需求和感受,或许就能在无形中改善与阿伟的关系。

试着用"你今天过得怎么样?"这样的开场白,倾听孩子的声音和诉求。

或许,亲子之间的关系就是从这些温暖的小细节中慢慢建立的。

结语:真正的亲子沟通,如同两人合奏一曲,节拍需要一致,音调需要和谐。

家长需要从自身的沟通方式中找到问题的根源,创造一个开放、尊重的环境。

用心去感受、倾听孩子的声音,给予他们成长的动力和方向,让孩子在爱的氛围中,沿着属于自己的道路前行。

抓住这些沟通的关键点,在每一次互动中,用心去经营亲子关系,或许才是打破90%矛盾的最有效方式。

当家长与孩子都能找到共同的沟通节奏,家庭这套“乐曲”才会有更动人的旋律。