今晚继续聊院线新片——

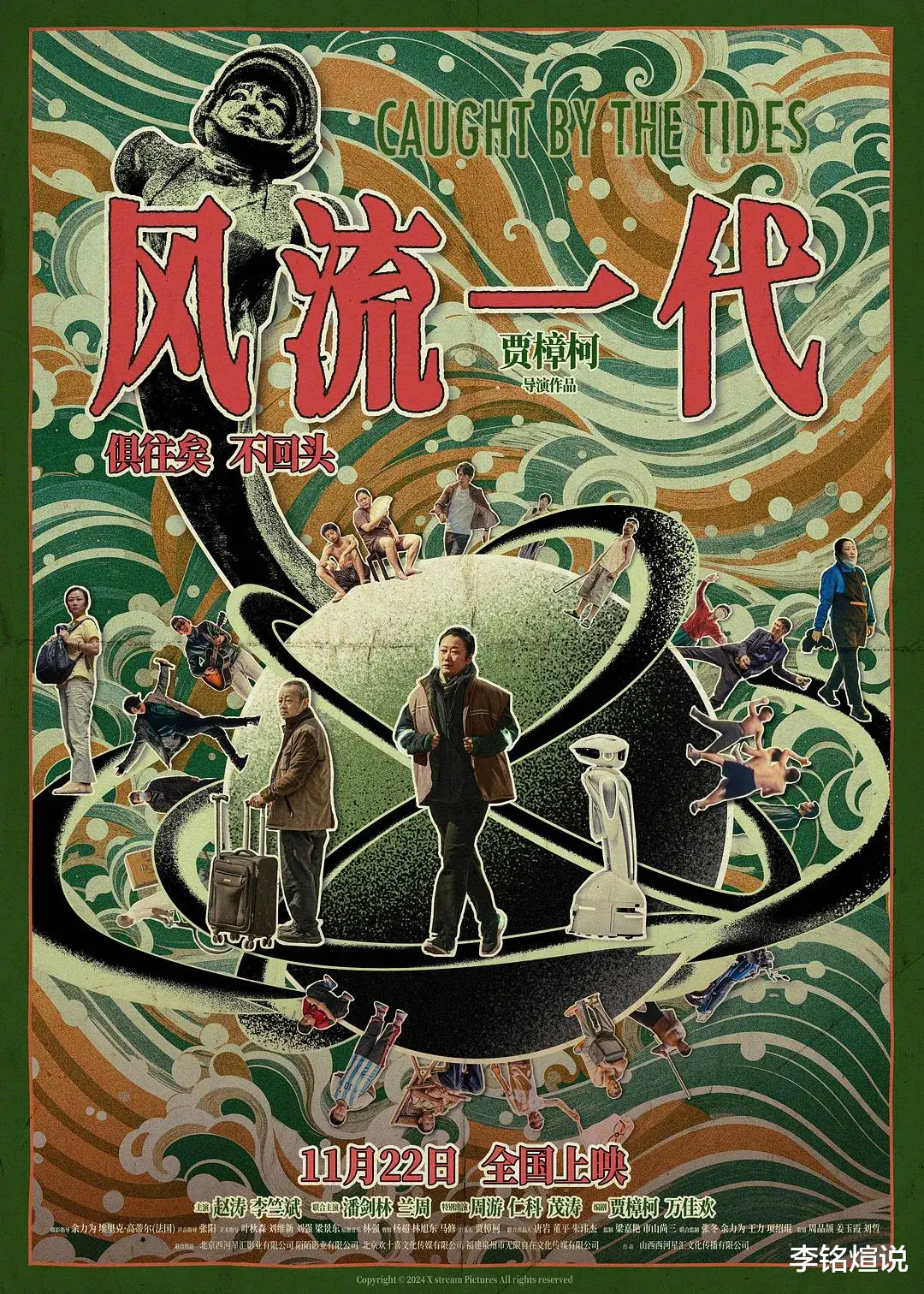

《风流一代》

看完出来跟主编聊,俩人互相先沉默了一会,不是说这片子难看,而是我们完全不知道从何聊起,找不到显眼的观点,能抓到手的只有情绪。

最后我说这是一部我自己不讨厌,但很难推荐给身边朋友看的电影,情绪这玩意完全是私人的东西,我甚至都没法给它打分。

比如我身边的几个朋友,有人看得想倍速,认为这只是一部从素材库里打捞打捞拼贴成的电影而已;也有人认为这反倒是贾樟柯很早之前就已经有了这种重构的作者意识。

有人认为疫情时代的部分衔接得很好,好几个镜头对时代的把握都非常精准,但同样有人认为他对新时代的感受就是一些浅显的现象堆叠,贾樟柯已经看不清这个时代了。

对这片子的理解就是这样的极端、矛盾和混乱。

这也证明了为啥这片子一星二星那么多,但是这几天反倒从开分的6.1慢慢升到了6.3,因为它自身虽然没啥观点,但是它通过这些文献一样的影像造出了一个池子,每个人都能从里面抓点感受,再朝里面扔几个自己的观点。

所以这篇文的篇幅不长,它既不是很专业的解读,也不是一个好坏的评价,只是我看完后自己的一个感受而已,是我从池子里捞出来的东西以及我扔进去的东西。

正文

开始写之前,在豆瓣看到了一个人写的短评,其中有一句写的是:

中间睡过去一会,睡前还在三峡好人,醒来就是新闻播报卡塔尔世界杯了,我心想大事不好睡过去好久,后来发现可能只是5—10分钟。

用这句话来介绍这部电影,似乎非常合适。

甚至从三峡蓄水到卡塔尔世界杯都没有5分钟,就一瞬间的事,前一秒是赵涛夜色中离开躲避她的斌哥,后一秒就是年老的斌哥离开重庆试图去珠海找一找生活下去的机会。

同样的,从2001年的申奥成功到2006年的三峡建成,也只是一艘船载着从舞厅里出来的赵涛从大同驶向奉节的一瞬间。

这就是片子最重要的,也是唯一的主角,时间。

片子里一共有三个时间节点,2001年的大同,唱歌、舞厅、下岗、申奥成功后的骄傲游行;2006年的奉节,三峡蓄水、搬迁、废墟;2022年的珠海,抖音、口罩、核酸。

时间就像一个庞然大物倾轧着所有人,但它又像灵动轻盈的一股风,只是一拂过,世界就发生了翻天覆地的变化。

这主题不管放在贾樟柯的创作谱系之内还是之外,都不算惊艳,但这就是他始终在谈的东西,我们也只能从这个地方入手。

还有另一点要提的是,看这片之前,我以为他也要像很多第六代导演一样,陷入对他们这一代人自恋的追忆中,所谓“风流一代”。看完后发现并非如此,贾樟柯依旧是贾樟柯,他的目光对准的始终不是自己,他的风流指的也并非是具体的某一代人。

更进一步说,风流甚至都不能算是一个形容词,它更像一个动词,是时间像风拂过一代代人,像水流过一代代人。

所以这部片可以说没有人物作为主角,也没有一条很突出的叙事线,它表面讲的是赵涛从大同前往奉节“寻夫”的二人故事,但真正于叙事有用的镜头不超过影片的五分之一。

片子唯一的主角是时间,人物的行为被极度弱化,从而露出了时空的真实面目;把拍摄的历史影像中找到的既往素材拼贴在一起,其联系的松散又进一步让人物和故事变弱,从而由这些被时代中的影像占据了主体。

片子里有好几组画面都是银幕中似风似水的幻影冲刷着定格的人物肖像,2001年的大同舞厅里外生活的人群,2006年的奉节在渡口等待着移民广东让出家园的人群,在安静的镜头里,我们前所未有地与这些迷醉、平静、麻木的脸共情,时间仿佛透过银幕冲刷向了银幕前的自己。

还有一处,是在游船对三峡大坝的游览中,有一个女声播音员一直在介绍三峡春夏秋冬的美景,与此同时我们看到的是出走的人群和剥落的城市废墟,人的牺牲构成了美景的一部分,而被念诵的只有恒久的景色。

到了2022年的大同,即便是这个女声播音员的人声也不见了,她在最后让位给了超市导航的机器人的声音。

人不止在时间中是消失的,在由人塑造的、定义的时代中同样是消失的。

一代代的风吹过水流过,无论是赵涛、斌哥还是老潘,都是时代的手下败将。2022年的老潘突然就住进了病房,2022年的斌哥在重庆赚钱无望来到珠海后却发现自己以往的那一套思路已经完全跟不上新的时代。

一代代的人总是在被时代抛弃的,再怎么挣扎再怎么努力似乎这也是一个无解的问题。

从这个意义上再去看赵涛这个角色,一切就都好理解了。

她在整部片子里是失语的,她的失语,一方面是指人的声音本就是不重要的,另一方面是指她的声音被时代消声了,戴上了口罩的那一刻让失语显得更加具像化。

最后,它也可以理解成一种对抗,沉默本身就是一种对抗,更何况在大部分时候,赵涛都是主动沉默的。

但她在最后哈出了一口气。几十年过去,她重新在大同看到回来的斌哥,他从那个意气风发出去闯一闯的人变成了一个残废、失意的老人。

斌哥想问她过得怎么样,她没有说话,只是蹲下帮他系了下鞋带,然后带上夜光的臂章,穿上夜光的马甲,摁亮鞋上的夜光灯,再一次加入了夜跑的人群,人群越聚越多,从山西古城的城门后向前跑来。

她既没有必要去对抗时间,也没有办法去对抗时代,她加入人群的洪流,摘下口罩,索性不再考虑背后的庞然大物,也不再寻找斌哥、怀念斌哥。

她只是摘下口罩,积蓄力量,大声地“哈”了一声。