明清时期江南十大名镇之首——浙江余杭塘牺古镇

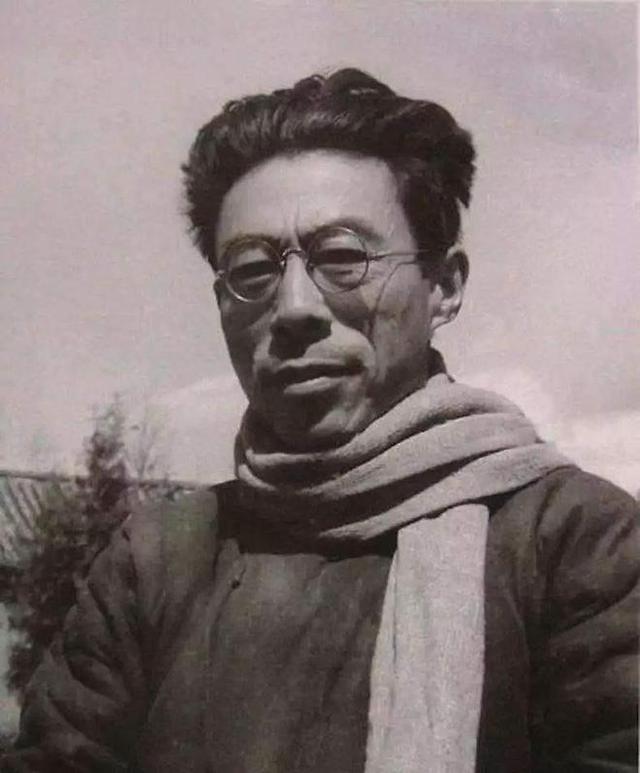

梁实秋(1903年1月6日——1987年11月3日)学名冶华,字实秋,笔名秋郎。祖籍浙江余杭,出生于北京,现代著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家,新月派著名人物。留美回国后,先后任教于南京东南大学、青岛大学、北平师范大学等。移居台湾后,任台湾省立师范学院英语系主任、台湾省立师范大学文学院长。梁实秋是中国第一位研究莎士比亚的权威,是翻译《莎士比亚全集》的第一人。他翻译的莎剧作品一经面世,便广泛流传,取得了令人瞩目的成绩,确立了梁实秋在文学界及翻译界的地位。主要作品有《文艺批评论》《雅舍小品》《英国文学史》《英国文学选》等。

梁实秋像

一、留学美国,包办婚姻

1903年1月6日,梁实秋出生于北京内务部街20号一个书香世家。父亲梁咸熙是清末的秀才,母亲沈舜英共生了11个孩子,梁实秋排行老四。他的启蒙教育开始于五福学堂,后在家塾与兄弟姊妹继续苦读“四书五经”。1909年,梁实秋就读于陶氏私立两等小学堂。该学堂是清末重臣端方在开设的新式学堂,为当年京城最好的小学堂。1912年,转入公立第三小学读书。1915年秋,13岁的梁实秋考入清华学校留美预备班,受到严格的英文训练。在清华读书期间,梁实秋开始迷恋小说。那时小说被视为“闲书”,清华学校禁止学生看小说。梁实秋偷偷看了《绿牡丹》《肉蒲团》《灯草和尚》《金瓶梅》等。而被金圣叹称之为第五才子书的《水浒传》给他留下深刻的印象。

北京大鹁鸽胡同13号——陶氏私立两等小学堂旧址

1919年“五四运动”爆发让梁实秋在清华获得了不少的关注。他不仅参与了学生游行和街头演讲活动,还被推选为清华学校学生自治组织——“评议会”的评议员。五四风潮暂时平息后,梁实秋与顾一樵、翟毅夫等六个在校学生在清华园成立了一个“小说研究社”,合写一书《短篇小说作法》。不久,比梁实秋早三年进入清华园的闻一多加入了,他建议把社名改为“清华文学社”,梁实秋同意了。从此,两人结下了终生的友谊。闻一多与梁实秋都对诞生于五四文化革命洪流中的新诗表现出极大热情,两人合作发行了《冬夜草儿评论》一书,受到郭沫若的盛赞。他们一起参加了胡适等人组成的新月派,成为新月派的代表性人物。梁实秋还担任《清华周刊》的文艺编辑,陆续发表了他的第一篇翻译小说《药商的妻》以及第一篇散文诗《荷花池畔》。

水木清华——荷花池

1921年暑假,还在清华读书的梁实秋回到家中,看到一张字帖上写着女子程季淑生辰八字与相关信息,梁实秋知道这是要办婚事的前兆。他便问父亲:“这是给谁的?”父亲说:“我们家除了你还有谁啊”?梁实秋有些震惊的回答:“我才十八岁啊,这么早就要成婚了”?父亲说:“现在不急成亲,先定下这桩婚事儿怎么样”?梁实秋低头思考片刻问:“这女子怎么样”?这时他的姐姐替父亲回答道:“好呀,这女子非常好,人长得漂亮,十分的乖巧,人家可是同你一般,从小就上学堂的,也同样有学识呢”!梁实秋听了姐姐这夸张的回答笑笑地说:“都还没进门呢,就这么向着她了”?听到姐弟二人的打趣,父亲知道梁实秋是同意了。

北平古民居

1923年8月,从清华学校毕业的梁实秋与闻一多等同学一起赴美留学。他先入科罗拉多州科罗拉多学院英文系,专攻英语和欧美文学。1924年夏,梁实秋在芝加哥与闻一多等人创建了爱国团体——大江会,并确立“国家主义”为大江会的根本原则,为此梁实秋等人还专程拜访英国著名学者罗素,听取他对国家主义的看法,并向罗素表达了他们所理解的国家主义,得到了一向推崇世界大同的罗素肯定。同年,梁实秋前往哈佛大学在文学批评家白璧德门下攻读研究生。在哈佛一年多的学习生活中,梁实秋致力于西方文学和文学理论的学习与研究,其文学思想深受白璧德的新人文主义的影响。1925年梁实秋入哥伦比亚大学研究院进修后,于1926年学成回国,任南京东南大学教授。1927年2月,与程季淑正式结为夫妻,婚后生活幸福美满。

梁实秋与程季淑

二、结社《新月》,论战鲁迅

1927年春,24岁的梁实秋来到上海,任《时事新报》副刊《青光》编辑,并与徐志摩、闻一多等创办新月书店。不久出任暨南大学、复旦大学教授。在《复旦旬刊》上,他发表了一篇编辑约稿的文章《卢梭论女子教育》。梁实秋认为,卢梭在女子教育问题上的总倾向是偏保守的,其致力于将女子教育成小家碧玉、贤妻良母的样子,很显然并不是一个“正当的教育者”。而此时在文坛上极有威望的鲁迅,刚好又是卢梭的支持者。当他看到竟有如此不知天高地厚的“毛头小子”,公开批判自己的偶像时,极度生气。于是这个时年46岁的文学大佬,就径直发表了一篇《卢梭与胃口》的文章,对梁实秋文章中的观点进行了反驳。随后二人由对卢梭的态度问题扩展到“人性论”的问题,论战愈演愈烈。

法国十八世纪启蒙思想家哲学家——卢梭

而文学阶级性的争论则是因为二人对待文学态度的不同引起的。梁实秋主张文学的独立地位,反对“革命文学”;鲁迅等左翼作家则强调文学在革命运动中的实际作用,双方在这一问题上展开了激烈的交锋。作为当时文坛巨匠的鲁迅当仁不让,字字泣血,以犀利刻薄的文学话术以及刁钻的回怼角度,恶狠狠地直击对手的要害。而作为当时文坛新星的梁实秋年少轻狂,则不畏前辈的权威而狠言直怼,句句如针,带给对手绵密痛楚。双方皆是来势汹汹,生生上演了一场高手在思想碰撞后排异的文字对决,但无奈棋逢对手,一时间难分伯仲,两人皆是吵红了眼。鲁迅直骂梁实秋“乏走狗”,而梁实秋也不甘示弱地以“乏牛”向鲁迅回击。论战进入了高潮,也渐渐落下了帷幕。此后二人偶有争执,但也只是“大战”后的余波了。

文坛巨匠——鲁迅像

其实在民国九年梁实秋与鲁迅先生曾有一面之缘。当时一身白袍长衫学生打扮的梁实秋曾在鲁迅家门前拱手问路。“敢问先生,周老师是于此居住吗”?“他不住这,你是他学生”?“是的,我姓梁,特地来请周先生回校上课”。鲁迅打量眼前这个气质不凡的青年,微微捋了捋自己的一字胡,便抬手径直指向了弟弟周作人的住处。看着鲁迅先生清冷离去的背影,梁实秋弓腰轻声道了谢后,就一路小跑地离开了。想不到短短几年之后,梁实秋竟会与自己的前辈鲁迅先生爆发了一场响彻文坛的“鲁梁之争”。但是对骂归对骂,两人在文坛上皆是数一数二的存在。后来,梁实秋也曾坦言:“我跟鲁迅并没有仇恨,只是对问题的看法不同而已”。

北京西城区阜成门内大街宫门口二条19号——鲁迅故居

1928年3月,胡适、徐志摩、梁实秋他们创办了《新月》月刊。针对当时国民党“清党"的残酷现实,《新月》经常委婉地发出不满的声音。胡适等人公开宣扬“人权”和“法治”,极大地触动了国民党右翼分子的神经。5月6日,《新月》第2卷第2期发表了胡适起草《人权与约法》一文,明确指出“人权的保障和法治的确定不是一纸模糊的命令所能办到的”。梁实秋紧跟胡适在《新月》第2卷第3期上发表了《论思想统一》一文,指出:人权破产,是中国目前不可掩盖的事实。争取人权,就是争取生存权、劳动权、财产权、受教育权、思想言论自由权、出版集会结社的自由权。人权就是做人的必需的条件,包括衣食住的权利、身体安全获得确实保障的权利,个人能够“成就至善之我”的权利,确保人的这些权利是国家和法律不可推卸的责任。

胡适像

新月派的罗隆基等人也相继在《新月》上发表有关“人权”和“法治”的文章。1930年1月,《新月》杂志社将胡适、梁实秋、罗隆基3人在《新月》杂志上发表的文章结集,以“人权论集”为书名公开出版。国民党上海特别市党部发出了一片鼓噪之声,要求查封新月书店,严惩“反革命之胡适”,“迅将胡适逮捕解京”。面对险恶的环境,胡适、梁实秋等人不得不软化自己的立场。1930年秋季,梁实秋离沪赴青岛大学任教。胡适辞去中国公学校长职务,并当年年底离沪赴京,出任北京大学文学院院长兼中国文学系主任。于是,胡适、梁实秋等人利用《新月》月刊争取人权与法治的斗争最终偃旗息鼓了。

罗素(左二)与勃拉克在中国公学前合影

三、任教青岛,翻译莎剧

刚刚成立的国立青岛大学校长杨振声是山东蓬莱人,五四运动时肄业于北大国文系,与闻—多相交甚厚,并通过闻一多认识了梁实秋等人。杨振声求贤若渴,坚邀他们到青岛大学任教。梁实秋早就有心离开上海这个是非之地,便在1930年夏天,接受了青岛大学的聘书,出任外国文学系主任兼图书馆馆长;闻—多则被任为文学院院长兼中国文学系主任,两人都成为学校的大员。暑假一过,梁实秋如期而至。随同他一起来的有夫人程季淑和两个女儿梁文茜、梁文蔷和儿子梁文骐。一家人在鱼山路7号租到一栋房子。那里离汇泉海滩很近,梁实秋夫妇经常带着小孩到沙滩上晒太阳。汇泉海滩水淺而滩阔,坡度又小,是青岛最好的天然浴场。闻一多亦住在汇泉附近。每天闻一多去学校上班,路过梁实秋家门口,击一下掌,或呼啸一声,梁实秋便应声而出。

青岛崂山与汇泉海滩

青岛山路多,他们都选购了一根精致的手杖。两人谈笑风生,郾仰啸歌,虽行走于崎岖逶迤的小路,却是策杖芒鞋轻胜马,风神潇洒,惬意无限。不久,程季淑的寡母也来到青岛,跟梁实秋夫妇一起生活。程家为书香门第,与梁家还带着一层姻亲。一家老少三代和睦相处,其乐融融。青岛大学背山面海,风景如画,是个理想的卜居之所,但缺少文化底蕴,没有古迹可寻,也没有适当的娱乐。看山观海,久了自然腻烦。梁实秋和闻一多就呼朋聚饮,三日一小饮,五日一大宴,豁拳行令,三十斤花雕一坛,一夕而罄。山东人好饮,青岛大学的校长杨振声也不例外,自他加入了梁、闻二人的喝酒行列,队伍更加壮大,渐渐成了固定的八个人:闻一多、梁实秋、杨振声、赵太侔、陈季超、刘康甫、邓仲存和方令孺,七名酒徒加上一位女史方令孺,正好八仙之数,乃自命为“酒中八仙”。

梁实秋青岛故居

他们有时结伙远征,近则济南,远则南京、北京,不自谦抑,狂言“酒压胶济一带,拳打南北二京”,高自期许,豪气干云。一日,胡适过青岛小憩,在宴席上看到“八仙过海”豪饮的盛况,大吃一惊,连忙取出太太给他上面镌有“戒”字戒指,戴在手上,请求免战。来到青岛后,梁实秋已基本上绝意于文学批评而潜心于翻译工作。也正是在青岛大学,他开始了自己一生中最为人所钦仰、也是规模最为浩大的“工程”——莎士比亚全集的翻译。1930年底,中华教育文化基金董事会(即美国庚款委员会)召开第6次年会,议决成立以胡适为委员长编译委员会,任务是“选择在世界文化史上曾发生重大影响之科学、哲学、文学等名著,聘请能手次第翻译出版”。胡适决定成立一个翻译莎士比亚全集的专门委员会,由闻一多任主任,成员有徐志摩、叶公超、陈源、梁实秋共5人。

英国文学史上最杰出的戏剧家——莎士比亚

梁实秋原来对莎士比亚的认识甚为有限,只读过《麦克白》《亨利四世》等几个剧本,但他自念翻译莎剧乃极有意义之工作,遂决定独立为之。他制订了一个翻译计划,预备默默耕耘,每年译出两部,18年后中文本莎翁全集即可问世。从此以后,在教学之余,梁实秋就开始埋头翻译莎剧。但青岛绝非世外桃源。三十年代的中国,国事日非,社会动荡,生灵涂炭,这一切都不能不影响到梁实秋们的宴席,也击碎了他那娴静优雅的名士梦。“九·一八”事变后,平津学生罢课南下请愿,要求对日宣战,青岛大学的学生也受了影响,于10月1日组成反日救国会。这时,南京教育部责令各校劝阻学生南下。11月30日,青大反日救国会召开大会,会上校长杨振声说青岛环境特殊,学生爱国不应超出学校范围。

青岛大学旧址(今中国海洋大学)

梁实秋也发表讲话,介绍国民政府向“国联”申诉的情况,说今非昔比,国联的调查仲裁定能使公理战胜强权,因此不赞成学生涌向南京请愿。但血气方刚的青年学生对校方的态度自然不满。12月2日,青大学生179人在北大学生南下的第二天,也登上火车向济南开去。4日,他们到达南京,与各地学生一起汇成一股抗日爱国的洪流。为了迅速恢复校园秩序,在校长杨振声主持下,青岛大学召开了一次校务会议。会上“除两人作梗外”,其余一致同意“开除学生暴动首要分子数名”,尤其是闻一多更加慷慨激昂,在发言中说,在此非常情况下,必须“挥泪斩马谡”。因为事关重大,“不得不尔”。自然,梁实秋也是站在闻一多一边的。这样一来,南下归来的学生怒不可遏,当即撕毁了布告,而且“包围校长公馆”,演出了“贴标语,呼口号,全套的示威把戏”。

闻一多像

梁实秋和闻一多在处理学潮时的严厉态度,招致学生发表《驱闻宣言》《国立青大全体学生否认杨振声校长并驱逐赵畸梁实秋宣言》等极端言论。校长杨振声抵挡不住,只好辞职。校长一走,闻一多和梁实秋就成了学生攻击的主要对象。有一次,梁实秋和闻一多从冷清的教室前面走过,无意中看见黑板上画了一个乌龟一个兔子,旁边写着“闻一多与梁实秋”。见状,闻一多很严肃地问梁实秋:“哪一个是我”?梁实秋没有正面回答,只说了一声“任你选择”!正当梁实秋、闻一多彷徨无着之时,胡适先生写信给梁实秋,“看你们喝酒的样子,就知道青岛不宜久居,还是到北京来吧”!几经磋商,1934年夏天,梁实秋应邀到北京大学任英文系教授,后兼任系主任。闻一多亦回到母校清华园任教。

青岛八大关——花石楼

四、国民参政,主编《再生》

从此,他们结束了在青岛的四年风流倜傥的名士生活,“酒中八仙”聚饮时期也随之结束。1935年秋,梁实秋创办《自由评论》,先后主编过《世界日报》副刊《学文》和《北平晨报》副刊《文艺》。同时继续翻译莎剧。1936年,他共完成了8部莎剧的翻译,交由商务印书馆出版发行。梁实秋梦想可以在北平安居乐业。可是,“七七卢沟桥事变”爆发后,他不得不离开。夫人程季淑因为的母亲体弱、女儿文蔷年纪太小,无法脱身,只好领老老小小寄居在婆母家中,忍泪目送梁实秋远去南方。为应对日本法西斯灭亡中国的野心,1937年7月16日上午9时,蒋介石与汪精卫在庐山图书馆一楼会议室联名召开庐山谈话会。梁实秋与文化、教育、学术界人士300多人受邀参加。

庐山大厦

7月17日,蒋介石发表了著名的“最后关头”的演说和《对卢沟桥事件之严正声明》,指出“再没有妥协的机会,如果放弃尺寸土地与主权,便是中华民族的千古罪人”,他指出“如果战端一开,那就是地无分南北,人无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆抱定牺牲一切之决心。我们只有牺牲到底,抗战到底,惟有牺牲的决心,才能博得最后的胜利”。1938年3月29日,在汉口召开的国民党临时全国代表大会通过了《抗战建国纲领》,其中规定"组织国民参政机关,团结全国力量,集中全国之思虑与识见,以利国策之决定与推行"。6月,国民政府决定成立抗战时期带有相当的民意机关性质的最高咨询机关——国民参政会,并公布汪精卫、张伯苓为国民参政会正副议长和200名参政员名单。

蒋介石像

受国社党主席张君励推荐,梁实秋膺选为国民参政会参政员,出席7月6日至15日在汉口两仪街20号上海大戏院举行的国民参政会第一届第一次会议。会后,梁实秋在汉口逗留近3个月,9月乘国民参政会专轮赴重庆,负责主编国社党机关刊物——《再生》周刊。1938年下半年,国民政府教育部约请梁实秋与李清涑二人共同主持中小学教科书编辑委员会。1938年12月1日,梁实秋应《中央日报》主编程沧波之约,接编了该报副刊《平民》。他在《平民》副刊上发表《编者的话》一文,其中一段话:“现在抗战高于一切,所以有人一下笔就忘不了抗战。——但是与抗战无关的材料,只要真实流畅,也是好的,不必勉强把抗战截搭上去。至于空洞的‘抗战八股’,那是对谁都没有益处的”。这引发左翼文人的猛烈抨击,被批评为“抗战无关论”。

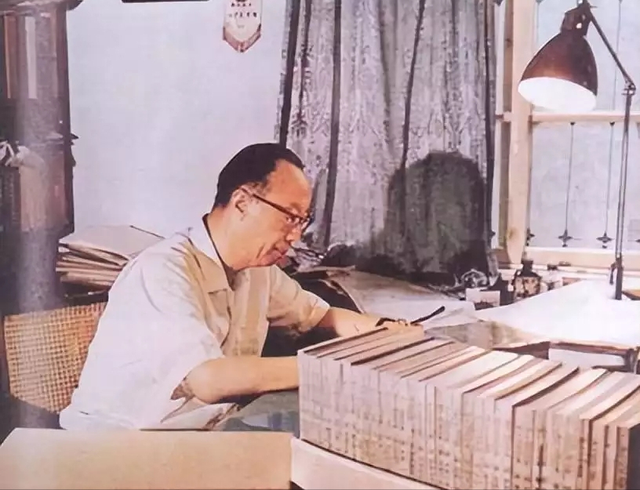

梁实秋工作照

随着日寇对重庆的大轰炸,1939年梁实秋任职的教课书编委会及编译馆迁往离市区较远的北碚。梁实秋在北碚寓居8年,度过了艰苦的抗战岁月。他与著名社会学家吴景超夫妇共同购买一处简陋农舍,建于半山腰,共有5间房屋,由于房子没有门牌号,为了邮递方便,就取了吴景超夫人龚业雅名字当中的“雅”字来为房子命名,取名“雅舍”。这里是梁实秋著名的散文集《雅舍小品》最初诞生之地,也是成就梁实秋成为一代散文大师的开山之地。1940年,梁实秋应《星期评论》之邀,撰写专栏以“子佳”为笔名开始发表《雅舍小品》。雅舍小品每周一篇,每篇两千字左右,写的都是身边的琐事,生活随笔,没有统一的主题,题材也都是随手拈来,朴实恬淡、幽默风趣,那些看似平凡的题目,却蕴含深厚哲理,写出的内容可以令人在最短的时间内去体会人生,参悟智慧。

重庆北碚——梁实秋故居

在北碚期间,学贯中西的梁实秋先生常邀约一批文化人到雅舍相聚,一壶清茶,大家高谈阔论。在北碚雅舍他不仅写作了著名的《雅舍小品》,同时还翻译了《呼啸山庄》和部分莎士比亚作品。到1939年底,梁实秋先生相继翻译出版了《哈姆雷特》《马克白》《李尔王》《奥赛罗》《威尼斯商人》《如愿》《暴风雨》《第十二夜》等8部莎士比亚作品。1942年,润之先生在延安文艺座谈会上把梁实秋定为“为资产阶级文学服务的代表人物”。抗战胜利后的1946年,梁实秋离开北碚回到北平,出任北平师范大学英语系教授;同年冬,赴沈阳兼任私立东北中正大学外文系主任一职。1949年到广州中山大学任教。

重庆北碚——雅舍石刻

五、移居台湾,黄昏再恋

解放前夕,梁实秋离开大陆赴香港。临行前,他对友人说:“当年鲁迅要打的‘丧家狗’、‘资本家的走狗’指的就是我,新中国成立了,怎么样对待我,实在心中无底。我还是先到香港看看再说”。1949年5月,梁实秋移居台湾,任台湾编译馆代理馆长。1950年,任台湾师范学院(后改师范大学)英语系教授,兼任英语系主任;后任文学院长。1961年起,专任台湾师大英语研究所教授。1966年梁实秋退休后,夫妇俩辗转于美国和台湾两地之间,过着无忧无虑的生活。1967年,梁实秋翻译的《莎士比亚全集》最终完成出版,这是梁实秋对于中国文化的最杰出贡献。

宝岛台湾——日月潭

1974年4月30日,在美国西雅图,梁实秋夫妇外出购物。突然一架竖着的梯子倒下击中了程季淑,至其不治身亡。梁实秋悲伤不已。6月3日,台湾师范大学举行了追悼程季淑的活动,梁实秋寄去一副挽联:形影不离,五十年来成梦幻;音容犹在,八千里外吊亡魂。可见发妻的离世对梁实秋的打击之大。不久,他写下感人的《槐园梦忆》一书,一字一词之间甚是令人动容。台湾远东出版社老板是梁实秋的挚友,他以校对该书清样为名,邀请梁实秋到台北散心。就在这一年,梁实秋遇见了他的第二位夫人韩菁清。韩菁清原籍湖北黄陂,1931年10月出生于江西庐山,是台湾有名的歌星和影星,曾经有过一段离异的婚姻。她有扎实的文学根底,懂古文,会英文,擅长书画,能写诗填词,实属才貌双全的俏佳人。

韩菁清剧照

1974年11月27日,43岁的韩菁清与她的姑父一同去台湾远东出版社取书时偶遇71岁的梁实秋。聊天时,梁实秋饶有兴趣地问起她名字的来由。韩菁清说是她自己取自《诗经——唐风·杕杜》一句“其叶菁菁里”。她完全把对方当作一个长辈,言谈举止把握有度。经过一番交谈,梁实秋深深地被她女性特有的魅力所吸引。他以一个长辈口吻夸奖她说“你这样喜欢文字的女孩子,当初如果长在我家里,那该多好”。不曾想到,梁实秋竟一语成谶。也许是前世的宿命,也许是今生的缘分,注定二人的相识相恋,相伴相念。回到住处后,梁实秋就像丢了魂魄似的,坐卧不安。他顶着著名文学家的光环,开始向比自己女儿还小的韩菁清发起了爱情攻势。

梁实秋手书

梁实秋试探性地写信说“我认为这是奇迹,天实为之!我们还有漫长的路要走,希望我们能互相扶持”。韩菁清顾虑于双方年龄的差距,且对“曾经沧海难为水”的感受太深了。12月1日,她送出第一封信,请梁教授“趁早了解我的为人”,意在要梁实秋不要产生“奇迹般”的想法。劝其“悬崖勒马还来得及”,并在她的梳妆台玻璃镜上写下“世间没有爱情”的话语,勉励自己趁早关掉爱河的闸门。12月6日,梁实秋竟给韩菁清的信中说:“不要说是悬崖,就是火山口,我们也只好拥抱着往下跳”。面对梁实秋的狂热追求,韩菁清被征服了。 12月7日,她给梁实秋的信中说:“每天我们在一起,也不知哪里来的那么多话,一开动马达,就不能刹车”!人间一场伟大而真诚的忘年恋就这样拉开了序幕。

梁实秋与韩菁清结婚照

自韩菁清于1974年12月1日写给梁实秋的第一封信开始,至1975年1月10日梁实秋暂回美国处理前妻程季淑的死亡官司止,短短的四十几天,彼此间写了四十多封情书。从初次相识到忘年相恋,他们几乎天天见面,却又天天写情书。这些情书全是亲手送给对方的。1975年5月9日,梁实秋与韩菁清终于走进婚姻殿堂。他们相濡以沫地度过了十三个春秋。1987年11月3日,梁实秋病逝于台北,五十六岁的韩菁清开始独自生活。她照旧给他写信,焚化在他的墓前,借助几缕青烟寄送她的爱恋。寡居期间,韩菁清整理梁实秋的遗作,与他的女儿一同前往大陆看望梁实秋曾经念叨过的朋友冰心及老舍的妻子。韩菁清还撰写着《秋的怀念》一文,记录着他们爱的过往。1994年8月10日,守寡7年之久的韩菁清因病去世,终年六十三岁。

重庆北碚雅舍——梁实秋塑像