杨坤与“四川芬达”的网络侵权纠纷案,将“模仿”与“侵权”的界限问题推向了舆论的风口浪尖。这场官司不仅关乎两位当事人,更引发了公众对于网络创作自由与知识产权保护的思考。

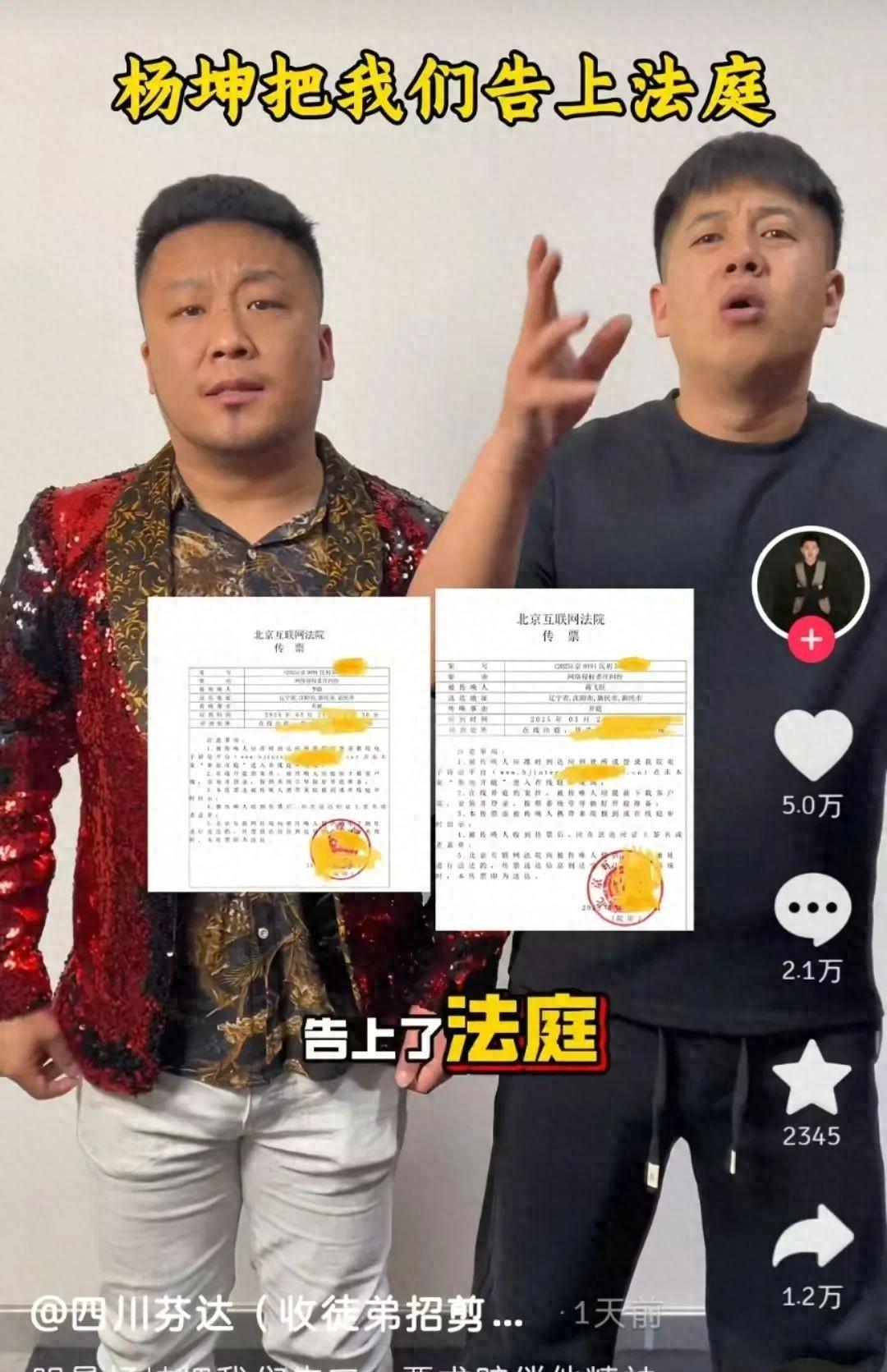

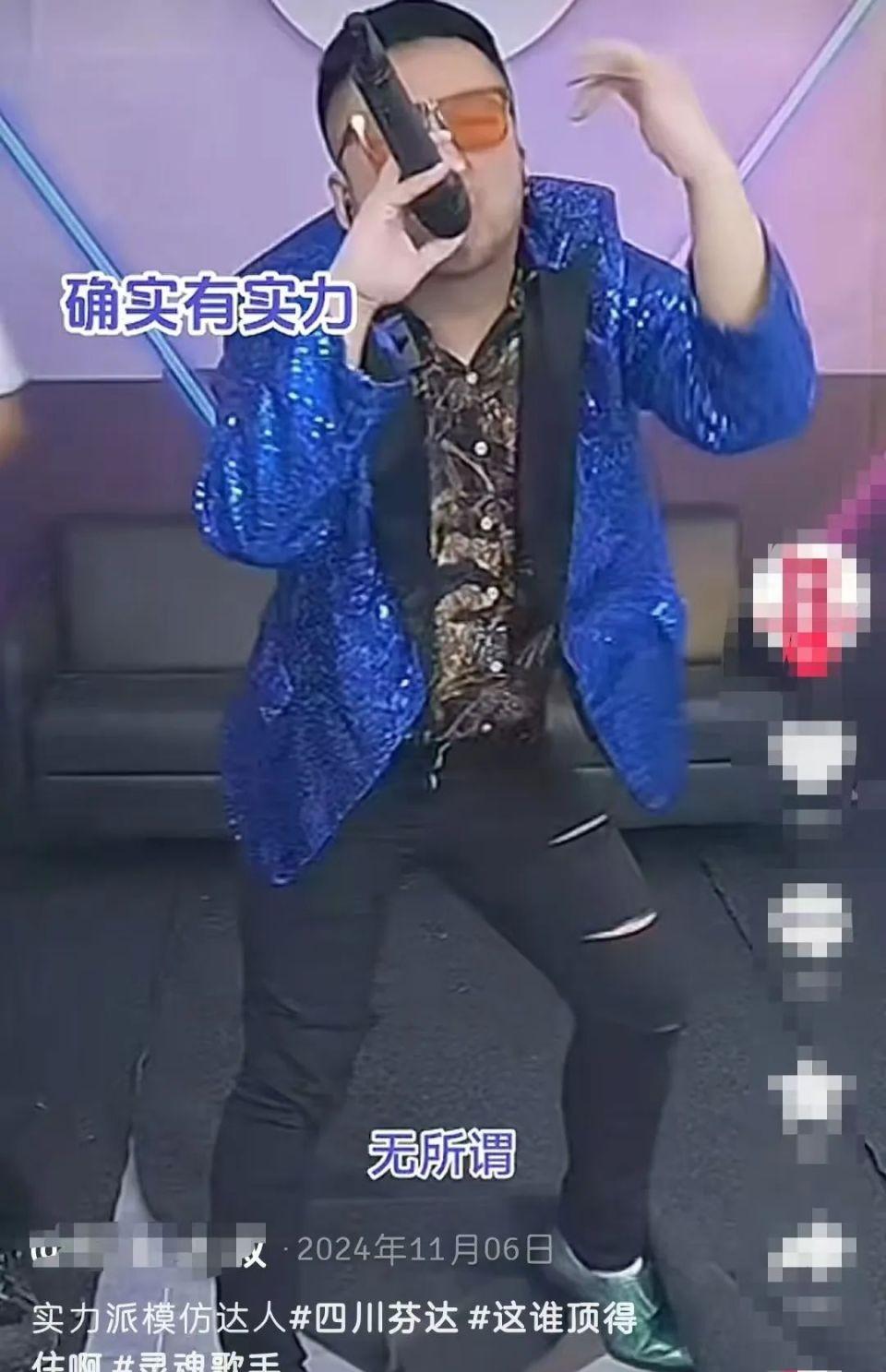

“四川芬达”以模仿杨坤的形象和经典梗为主要内容进行创作,在短视频平台上积累了一定的人气。然而,这种模仿行为却引来了杨坤本人的不满,最终以一纸诉状将“四川芬达”告上法庭。杨坤认为,“四川芬达”的模仿行为涉嫌丑化其个人形象,侵犯了其名誉权。

这场纠纷的核心在于如何界定模仿的边界。一方面,“四川芬达”辩称其创作初衷是为了娱乐大众,从未恶意丑化杨坤的形象,也未从中获取不正当的经济利益。他们认为自己的行为属于合理的模仿,受到创作自由的保护。另一方面,杨坤则认为“四川芬达”的模仿行为已经超出了合理范围,对其个人形象和名誉造成了负面影响。

法律界人士指出,模仿行为是否构成侵权,需要根据具体情况进行判断。如果模仿行为损害了被模仿者的合法权益,例如名誉权、肖像权等,则可能构成侵权。在本案中,关键在于判断“四川芬达”的模仿行为是否对杨坤的社会评价造成了实质性的损害。

值得注意的是,近年来,随着短视频平台的兴起,模仿类短视频内容层出不穷。一些创作者通过模仿明星或其他公众人物的形象和言行来博取眼球,吸引流量。然而,这种模仿行为往往游走在法律的边缘,稍有不慎就可能构成侵权。

对于创作者而言,在进行模仿创作时,应当把握好尺度,避免对被模仿者造成负面影响。同时,也要尊重知识产权,不得未经授权使用他人的作品或形象。

对于平台而言,应当加强对模仿类短视频内容的监管,及时处理侵权行为,维护良好的网络创作环境。

公众也应当理性看待模仿行为,不应过度追捧或传播带有恶意丑化性质的模仿内容。

回到杨坤与“四川芬达”的案件,法院最终将如何判决,还有待观察。但无论结果如何,这起案件都将对网络创作领域产生深远的影响。它提醒我们,在追求创作自由的同时,也要尊重他人的合法权益,共同维护健康的网络生态。

网络并非法外之地,任何创作行为都应当遵守法律法规和社会公德。只有在法律和道德的框架内进行创作,才能真正实现创作自由,促进网络文化的繁荣发展。

这起案件也引发了我们对网络文化生态的思考。在流量为王的时代,一些创作者为了博取眼球,不惜触碰法律和道德的底线。这种行为不仅损害了被模仿者的合法权益,也败坏了网络风气。

我们呼吁,网络平台应当加强对内容的审核和管理,对侵权行为进行坚决打击。同时,创作者也应当增强法律意识和责任意识,在创作过程中坚守底线,不触碰法律红线。

只有这样,才能营造一个健康、有序、充满活力的网络创作环境,让网络文化真正成为社会主义先进文化的重要组成部分。

这起案件也提醒我们,在享受网络带来的便利和娱乐的同时,也要保持理性思考,不盲目追捧,不随意传播不实信息。

我们应当共同努力,营造一个风清气正的网络空间,让网络成为传播正能量、促进社会进步的平台。

我们期待,随着相关法律法规的完善和社会共识的形成,网络创作环境将会得到进一步改善,创作者的合法权益将得到更好地保护,网络文化将更加繁荣发展。

这起案件的最终判决结果,将为未来类似案件提供重要的参考,也将对网络创作领域的规范发展起到积极的引导作用。我们相信,法律的公正裁决将有助于维护网络秩序,保护创作者的合法权益,促进网络文化的健康发展。

同时,我们也希望,这起案件能够引起更多人对网络创作自由与知识产权保护的思考,推动相关法律法规的完善,共同营造一个更加健康、有序、充满活力的网络创作环境。