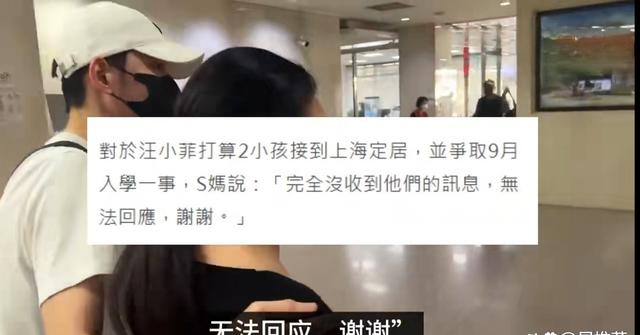

近日,汪小菲被台媒爆料计划在今年9月带着台北的一双儿女定居上海,消息一出立刻掀起两岸吃瓜群众的围观热潮。台媒称汪小菲此举是为了彻底切割与大S娘家的联系,甚至传出其现任妻子马筱梅已在上海考察国际学校,但随后汪小菲友人紧急辟谣称“绝无此事”,S妈则用一句“完全没收到消息”将这场豪门大戏推向新高潮。一边是网友扒出汪小菲频繁往返两岸的航班记录,另一边是S妈被拍到深夜在大S墓前哭到虚脱,这场横跨两岸的抚养权拉锯战,撕开的不仅是明星家族的恩怨情仇,更是38万对两岸婚姻家庭共同面临的现实困境。

自从大S今年2月因病离世后,汪小菲依法获得两个孩子监护权,这本是法律上的常规操作,却因为牵扯到两岸家庭的特殊性变得暗流涌动。有知情人士透露,汪小菲早在三年前就多次在直播中吐槽台湾教育体系,直言“不能让孩子在井底当青蛙”,而S家坚持要延续大S生前“子女在台北接受教育”的遗愿,这种理念冲突在明星光环下被无限放大。值得玩味的是,台媒爆料称汪小菲租下的台北豪宅距离S妈住处仅十分钟车程,这种“物理切割但藕断丝连”的微妙状态,像极了当代家庭剧里“最熟悉的陌生人”设定。

在这场风波里,新任妻子马筱梅的处境堪比“地狱级剧本”。明明晒出带孩子逛迪士尼的照片是想展现家庭和睦,却被网友指责“利用孩子立好后妈人设”;当她澄清“从未阻止孩子参加大S葬礼”时,评论区又涌出“继母都是演技派”的恶意弹幕。这种“怎么做都是错”的舆论审判,让不少中年观众想起《知否》里小秦氏的名场面——后妈难当,古今皆然。不过也有眼尖的网友发现,汪小菲最近带着马筱梅见了好几位上海教育界人士,这种“身体比嘴诚实”的操作,让人不禁想起娱乐圈经典定律:越是辟谣的瓜,保熟的几率越大。

抛开成年人的明争暗斗,最让人揪心的是两个孩子被迫成为“透明人”的处境。心理学专家指出,半年内经历丧母、搬家、转学三重变故的儿童,出现创伤后遗症的概率高达43%,而两个孩子被媒体拍到时总低着头紧抓保姆衣角的画面,早已暴露出他们的不安。更讽刺的是,当网友为“上海国际学校碾压台湾公立教育”吵得不可开交时,却没人注意到小玥儿那句“上海的云和妈妈那里的云一样吗”的童言童语。这种割裂感就像《繁花》里宝总说的:“成年人算盘打得震天响,小囡的心事反倒没人听。”

深扒这场风波背后的法律盲区,会发现两岸婚姻家庭面临的困境远比明星八卦更残酷。根据最新数据,超过23%的两岸夫妻离婚后因探视权问题对簿公堂,而汪小菲这种情况更涉及跨境迁居的“法律真空地带”。有律师分析,若汪小菲真要将孩子带回大陆,S家可根据台湾地区法律申请“迁移禁止令”,但大陆法院未必认可该判决效力,这种司法衔接的漏洞让普通家庭维权难上加难。难怪有网友辣评:“明星好歹还能上热搜维权,普通人遇到这种事只能哑巴吃黄连。”

在这场持续发酵的舆论战中,最魔幻的莫过于流量密码的精准操控。当汪小菲被拍到带着孩子现身上海某国际学校,该校官微立刻借势营销“明星家长的选择”;而S妈在墓园哭到昏厥的视频下,竟有微商刷屏“同款救心丸热卖中”。这种吃人血馒头的商业狂欢,让不少中年网友想起《围城》里的金句:“城里的人想出去,城外的人想冲进来。”只不过现在围住孩子的不是婚姻,而是无数双举着手机窥探的眼睛。

站在旁观者角度,我们或许该停下“非黑即白”的站队思维。汪小菲坚持的“大陆教育优势论”确有数据支撑——上海包玉刚实验学校每年藤校录取率确实亮眼,但台北美国学校也培养出过李安这样的国际大导;S家想守住大S临终托付的心情可以理解,但把孩子困在母亲离世的城市是否真的利于心理康复?这就像让50后、60后们纠结了一辈子的命题:到底是留在老家安稳度日,还是去大城市闯荡人生?不同的时代,同样的两难。

眼看着这场闹剧逐渐演变成两岸网友的骂战,我们是否该回归最朴素的思考:当大S的遗嘱写着“希望孩子平安快乐”,当汪小菲公开承诺“绝不会消费孩子”,为何现实却走向了相反方向?或许正如《人世间》那句台词:“家家都有难唱的曲,外人听着热闹,自己品着苦。”如果真为孩子着想,是让他们在台北守着妈妈的痕迹慢慢疗伤,还是去上海开启没有狗仔围观的新生活?这道选择题的答案,不该由热搜投票决定,而应交还法律与心理专家共同研判。

眼下最吊诡的是,所有当事人都喊着“为孩子好”,但孩子的真实想法始终缺席讨论。想起大S生前在综艺里抱着孩子说“妈妈希望你们永远不用上热搜”,如今媒体围堵孩子校门口的镜头,简直像部荒诞的现实讽刺剧。或许这场风波最大的警示在于:当明星家庭的隐私成为流量经济的养料,当两岸差异被简化成站队互撕,真正的输家永远是沉默的孩子。此刻耳边突然响起《常回家看看》的旋律,只不过歌词可能要改成:“常上上热搜,刷刷存在感,哪怕孩子哭着说害怕镜头闪......”

都坏在这个老的身上!