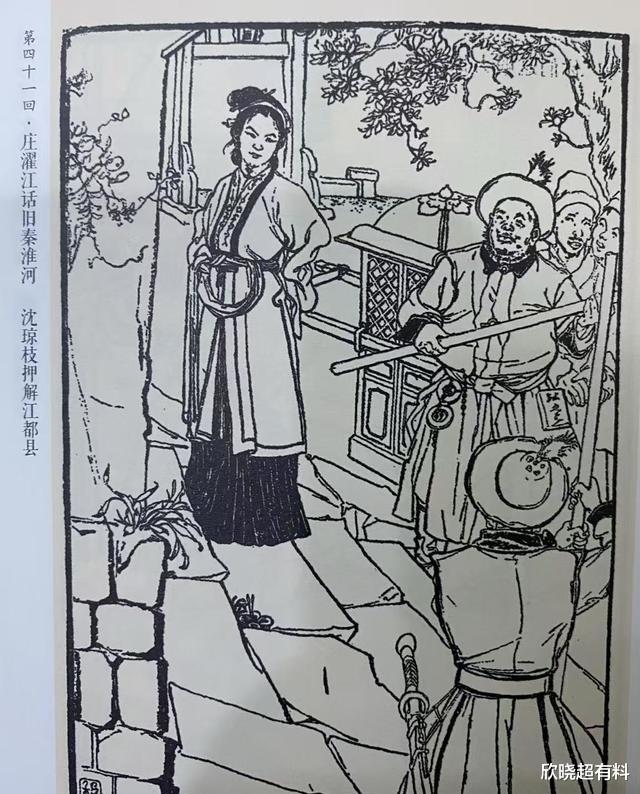

在“考编”这条路上,35岁的表弟就像《儒林外史》里的范进,历经波折,尝尽酸甜苦辣。他的故事让我不禁想起那个被胡屠户骂成“尖嘴猴腮”的范进。吴敬梓早在200多年前就洞察了中国人对“体制内”的执念,而这种执念,直到今天依然深深植根于我们的骨髓里。

为什么那么多人把“上岸”当成救命稻草?

答案不难找:来自“胡屠户们”的巴掌从未停歇。当你月薪3000,亲戚会说:“读那么多书干啥?还不如村口开挖掘机的!”可你一旦考上编制,他们的态度立刻180度大转弯:“这孩子从小就聪明,我就知道他有出息!”这种戏剧性的反差,放在范进身上也一模一样——中举前是狗,中举后是神。

只不过今天的“范进们”,要面对的考验比200年前更魔幻。

200年前,范进54岁才考中秀才,换来的是一片掌声和奉承。而今天,学历内卷的速度比猪肉贬值还快。看看那些深圳中学招聘的清北博士、街道办事处招城管要求硕士起步的新闻,你会发现,范进放到现在,或许连个社区干事都未必能考上。

可是,为什么我们还在拼命“上岸”?

因为“稳定”的魔力无处不在——丈母娘经济学早就给了我们答案:公务员>事业编>国企>私企。甚至有人调侃,“月薪3000的公务员,等于月薪3万的程序员。”在这个逻辑里,“上岸”意味着一种既安全又体面的生活,仿佛从此不用再担心被生活的风浪掀翻。

真相真的如此吗?

35岁的表弟终于考上了编制,亲戚朋友纷纷送来祝贺,但他很快发现,现实远没有想象中那么美好。表弟所在的四线城市,公务员的到手工资不足3000元,还房贷简直是杯水车薪。更别提那些永无止境的加班、材料和迎来送往的酒局。有一天,他苦笑着对我说:“考编之后才明白,原来‘上岸’只是换了一片更深的海。”

那么,考编究竟是救赎,还是陷阱?

其实,问题并不在“编制”本身,而在于我们对它的幻想。很多人以为“上岸”就能一劳永逸,却忽略了职业本身的局限和代价。看看范进中举后的日子吧:他要应酬张乡绅们的酒局、学会打官腔、收礼物、摆架子,甚至连母亲去世都要按“官家规矩”办丧事。他所谓的“逆袭”,不过是从一个枷锁跳进了另一个枷锁。

或许,一些“范进们”该换个思路了。

考编不是唯一的出路,人生也不是单行道。吴敬梓笔下的丁举人,考不上科举就去卖烧饼,最后开创了一片属于自己的天地。现代社会的“丁举人”们也不少:从985硕士辞职卖煎饼日入9000,到前公务员直播卖课成百万粉丝网红,他们都用自己的选择告诉我们:真正的铁饭碗,不是某个岗位,而是你随时找到饭的能力。

当然,这并不是说所有人都应该放弃考编。

体制内的工作有它的优势,比如相对稳定的收入和清晰的晋升路径。如果你清楚了解自己的需求,并愿意接受这个职业的规则,那考编无疑是一个不错的选择。但如果你只是盲目跟风,或是被身边人的舆论逼着上岸,那就得三思而后行了。

教育也是一面镜子。

今天的家长们一边痛骂“范进式悲剧”,一边拼命把孩子往辅导班里塞。河北某中学的标语“考不上985,等于范进白中举”,简直是对这场魔幻现实的最佳注解。家长群里流传的“鸡娃秘籍”,从“如何用20年实现阶层跨越”到“你不考编,孩子就是下一个范进”,无不透露出一种焦虑又无奈的心态。

我们该如何面对这种焦虑?

或许,答案就在《儒林外史》里。吴敬梓早在200年前就告诉我们,科举不是唯一的活法,而我们今天也应该明白,体制内的编制同样不是。35岁危机也好,考编焦虑也罢,它们本质上都是生活的考验。而真正的答案,不在于某个具体的选择,而在于我们能否直面现实,找到属于自己的路。

那么问题来了:如果范进活在今天,他会不会选择考编?还是像丁举人一样转身去创业?对此你怎么看?