一块锈迹斑斑的清朝脚镣,内侧竟刻着神秘刻度。民间传言这是古代“计步器”,用于监控流放者行程。真相究竟如何?文献记载中,流放者需跋涉千里,县官却从未离城半步。这看似矛盾的谜题背后,隐藏着清朝基层官吏的监控智慧——铁链不仅是刑具,更是一套暗藏玄机的管理系统。

一、脚镣的“计步”疑云

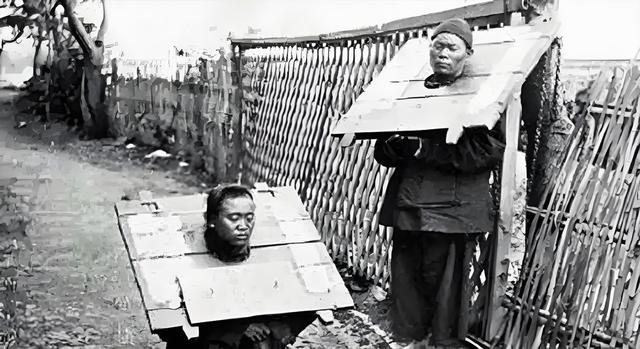

一、脚镣的“计步”疑云晚清老照片里,某些囚犯脚镣能够看见内侧的刻度。有人猜测这是官府记录流放里程的“计步器”,甚至传言犯人每走一步,铁链机关便会自动计数。但考古发现显示,这些刻痕实为工匠编号,用于追查刑具来源。更隐秘的是,不同重量的脚镣对应不同罪名——轻者锁单镣,重犯则需背负二十斤铁链,连睡觉都不能卸下。这种设计看似笨拙,却暗含心理威慑:犯人每走一步,铁链的声响都在提醒“你逃不掉”。

二、铁链里的管理密码

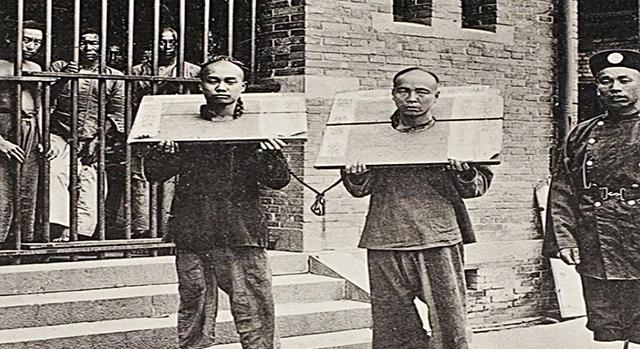

二、铁链里的管理密码县官监控流放者的核心并非“计步”,而是一套精密的文书制度。每名流放者启程前,官府会制作两份“连环单”:一份贴于犯人后背,写明清罪状及目的地;另一份由押解差役保管。两地交接时,差役需撕下犯人身上的文书核对,若字迹不符,立刻视为逃犯。更绝的是,所有流放者脚镣的锁孔形状独一无二,钥匙需经三省六部备案,地方官私自开锁即触重罪。

三、流放路上的生死簿

三、流放路上的生死簿流放者最怕的不是脚镣,而是一本名为《逃户周知文册》的档案。文献记载,州县每年更新此册,记录流放者亲属、田产甚至邻居信息。一旦有人脱逃,官府可迅速扣押其家族财产,并逼问同乡线索。更狠的是,差役押解途中会故意透露:“前面驿站有热粥”——实则沿途驿站早已接到密令,凡流放者经过,只供冷水粗粮。这种饥饿管理,既能防止犯人反抗,又能确保他们无力逃跑。

四、县官手里的隐形枷锁

四、县官手里的隐形枷锁你以为县官只需坐镇衙门?清代刑案题本揭示,地方官需在流放者出发前完成“三验”:验明正身、验伤、验文书。若犯人在途中死亡,差役必须带回当地县令亲笔签押的尸格(验尸报告),否则以渎职论罪。更令人称奇的是,县官会通过调整脚镣松紧控制行程——脚踝磨破者行走缓慢,镣环宽松者则可能被怀疑“收钱放水”。这种无形的压力,让差役和犯人互相监视。

五、档案房里的千年剧本

五、档案房里的千年剧本在存放刑科题本的库房里,流放案件书写宛如固定剧本。每一份文书都按“案由—供词—判决—执行”四幕展开,甚至犯人的悔过台词都高度雷同。这种模式化记录并非敷衍,而是为了应对上级核查。若某县流放者死亡率异常,刑部只需调阅历年题本对比,便能发现端倪。档案库里还藏着更黑暗的秘密:有些流放者的脚镣编号会突然消失,仿佛这些人从未存在过……

六、真相背后的囚徒困境

六、真相背后的囚徒困境回到最初的谜题:清朝根本不需要“计步器”。文献显示,流放者的日均行程被严格限定为50里,超速者罚,拖延者斩。沿途县令只需计算“出发日”与“到达日”,便能倒推是否违规。而脚镣的真正作用,是制造双重监控——既锁住犯人的脚,更锁住差役的贪欲。光绪年间曾发生奇案:某差役私放流放者,结果因无法解开特制脚镣,反被犯人拖着走了三天三夜。

锈蚀的脚镣不会说话,但那些精心设计的凹槽、编号和文书制度,拼凑出了清朝基层治理的残酷智慧。所谓“计步器”传说,不过是现代人对古代黑科技的浪漫想象。真正的监控之术,藏在看似笨拙的细节里——就像铁链摩擦地面的刺耳声响,百年后仍在提醒我们:制度比刑具更难挣脱。