在黄土高原的农家土灶里,不起眼的柴火灰烬竟成为扭转战局的关键?这个看似荒诞的猜想,竟在明代边防档案中找到蛛丝马迹。当炊烟与烽火交织,灶台灰烬中暗藏的化学密码,如何让一支军队在绝境中反败为胜?

一、烽火台下飘起的诡异青烟

一、烽火台下飘起的诡异青烟文献记载中,西北边关曾出现一种“青烟”,遇水不散、逆风而行。考古人员在宁夏长城遗址附近,发现成堆的草木灰与硫磺残留物。这些灰烬并非普通燃料,而是经过特殊配比的“信号灰”——遇火即燃,释放的烟雾能穿透雨雾,成为全天候的军事通讯工具。

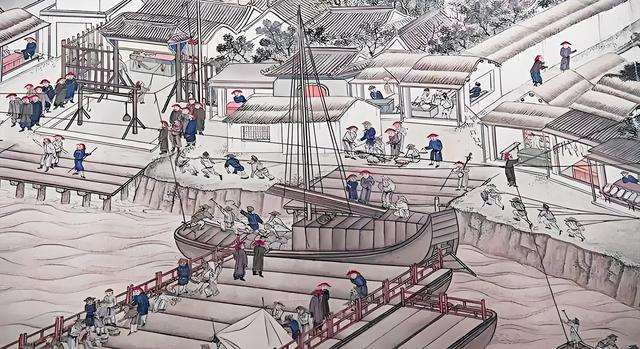

宁夏长城遗址

二、灶灰里暗藏的化学玄机农家灶灰的主要成分是碳酸钾,这种物质遇水产生强碱性溶液。明代《兵备要略》记载,边军将灶灰与硫磺、硝石混合,制成“固形火饼”。一旦点燃,不仅能释放持久浓烟,还能在潮湿环境下保持燃烧。更惊人的是,灰烬中的碱性物质可中和火药受潮后的酸性,挽救哑火的火炮——这一发现比欧洲早了近两百年。

三、五百年前的战地黑科技

三、五百年前的战地黑科技嘉靖年间,蒙古骑兵围攻大同镇,明军粮草耗尽、火药受潮。绝境中,守将下令拆毁民宅土灶,收集灰烬重制火药。混合灶灰的火药竟意外点燃,配合“青烟”误导敌军,最终等来援军。这场战役后,朝廷密令边境村落“每户储灰三斗”,灶灰正式成为战略物资。

四、农家主妇竟是技术骨干

四、农家主妇竟是技术骨干灶灰的纯度直接决定火药效能,而掌握这门技术的竟是普通农妇。文献记载,晋北地区流传着“七分松柴三分麦秸”的烧灶口诀——松木富含油脂,麦秸增加孔隙,如此烧出的灰烬碳酸钾含量最高。这些经验通过口耳相传,成为没有文字记载的“民间军工标准”。

五、失传工艺背后的致命缺陷

五、失传工艺背后的致命缺陷尽管灶灰救过明军的命,但其生产严重依赖特定树种和烧制手法。随着边境人口流失,秘方逐渐失传。更关键的是,碳酸钾遇雨水会溶解流失,露天储存的灰堆常在雨季报废。当清代边军改用南洋进口的硝石后,这项“土法科技”彻底退出历史舞台。

六、土灶余烬照见的文明密码

六、土灶余烬照见的文明密码2018年,山西古村落改造时发现明代灰窖,窖底残留物经检测仍含15%的碳酸钾。这印证了灶灰战略价值的真实性。看似落后的农耕智慧,竟暗含化学原理与系统工程——下次见到农家土灶,你会不会想起这段尘封的战争密码?

从炊烟到狼烟,从灶台到战场,历史总在平凡处藏匿惊心动魄的真相。当我们重新审视那些被遗忘的“土法子”,或许能读懂先人在绝境中迸发的生存智慧——那是一种比火药更炽热的文明韧性。