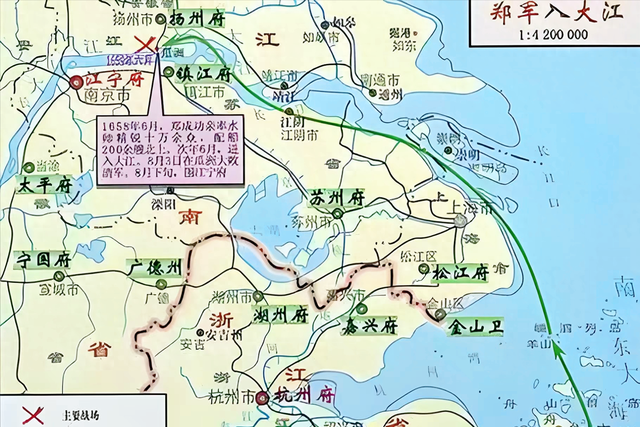

1659年盛夏,十七万明军兵临南京城下,百姓欢呼“国姓爷来了”,清廷震动,顺治帝甚至考虑逃回东北。然而,短短一个月后,郑成功却仓皇南逃,南明最后的复国希望就此破灭。这背后,隐藏着一连串致命的决策失误,今天我们将揭开这个被“神化”英雄的致命败笔。

郑成功攻至南京时,清军守将郎廷佐以“诈降计”拖延,谎称需等30天才能开城。尽管这一借口拙劣,郑成功却信以为真,不仅按兵不动,还纵容将士饮酒庆生,甚至去祭拜明孝陵。然而,清军却趁机在城墙暗藏火药,拆毁城外民房,填满护城河铁蒺藜。更可笑的是,郑成功劝降顺治帝的信使被截获,成为清军笑柄。郑成功轻信诈降,与他的“仁义”执念有关,但他忽视了大局的险恶。

郑成功号称十七万大军,实际能陆战的仅四万余人,却被他分散在南京城北到城西的十余里地界。更为荒唐的是,他将精锐“铁人军”全塞进观音山,山下只留老弱残兵。清军主将梁化凤识破其弱点,集中兵力直攻观音山,明军被火铳压制,数千人滚落山崖,尸体堆满山沟,江水染红三日。郑军的“铁人军”虽身披重甲,但因行动迟缓成了活靶子,清军甚至发明“渔网战术”活捉铁人军,剥甲示众。

郑家军擅长海战,陆战却极为薄弱。攻城器械全是临时拼凑:云梯短一截,冲车未包铁皮,连挖地道的铁锹都缺货。清军早已吸收明朝火器技术,南京守军配备大量“红夷大炮”,而郑军仍依赖冷兵器肉搏。尽管郑成功坚持使用明朝洪武年间城防图,但清军已改造城墙结构,旧图完全失效。郑军陆战弱势,直接导致南京之战惨败。

郑成功的水师在东南沿海所向披靡,却在南京成了致命软肋。清军故意烧毁江边民船,迫使郑军大船无法靠岸。更为离谱的是,郑军竟携数万家眷随行,战船一半载着老幼妇孺。当清军突袭时,水兵忙着抢救亲人,火炮全成摆设。史书记载:“郑军战船五百余沉江,哭声震天,江水为之断流。”郑成功带家眷北伐,虽为保护后方,却直接导致军粮消耗翻倍,行军速度骤降。

郑成功与西南抗清名将李定国关系破裂,成为南京之战失败的关键之一。三年前,李定国血战广东新会,只需郑成功派水师截断清军粮道,南明即可收复两广。但郑成功怕李定国抢功,竟回信:“吾志在江南,无意西顾!”结果新会惨败,李定国力竭而亡。到了郑成功北伐时,西南已无盟友牵制清军,南京守军反而等来了贵州精锐八旗。南明内部派系倾轧,郑李二人分属不同政治阵营,最终让清廷坐收渔利。

郑成功始终幻想“拿下南京即可与清廷分治”,却忽略了苏杭才是天下真正的钱粮命脉。他放任张煌言攻占安徽22县,却不派一兵一卒驻守。清军援兵长驱直入时,郑成功正在孝陵前大摆宴席,宣称“天下已复其半”,全然不知清军铁骑已逼近。郑成功低估了清朝的漕运体系,未封锁运河咽喉瓜州渡,反将兵力分散于周边小城,让清廷得以从山东急调粮草入京。史学家叹息:“若郑氏有一谋士懂漕运,历史必改写!”

南京之战本可改写中国历史,却因郑成功的六大决策失误,让汉人最后一次复国希望灰飞烟灭。郑成功败退台湾时,曾在船上痛哭:“我有何面目见先帝于地下!”——这哭声穿越360年,至今仍在提醒后人反思历史的教训。