1948年11月,东北辽沈战役的硝烟还未散尽,华东地区的淮海战役便已蓄势待发。

在邓小平担任前委书记的指挥下,解放军历经50多天的激烈战斗,以60万兵力对抗80万敌军,最终成功击败对手,赢得胜利。

淮海战役在解放战争中具有极其重要的地位,这场战役不仅规模庞大,而且战斗异常激烈。我军在这场战役中付出了巨大的牺牲,同时也消灭了大量敌军。从政治角度来看,淮海战役的影响力非常深远,对整个战局产生了重大作用。此外,这场战役的作战形式多样,涉及多种战术的运用,其复杂程度在解放战争中也是首屈一指的。可以说,淮海战役集中体现了解放战争时期我军面临的诸多挑战和取得的重大胜利。

在淮海战役取得胜利后,华东野战军和中原野战军各自举办了庆功活动。来自各个纵队的指挥官和士兵们都出席了这些庆祝宴会,共同分享胜利的喜悦。

在中野的宴会上,刘邓两位领导亲自到场,但这次聚会却出了个意外。

邓小平走到刘昌毅跟前,笑着称赞道:“你指挥得挺好。”

刘昌毅听完后感到非常欣喜。随后,邓小平接着说道:“其实就是多消耗了500斤肉而已。”

刘昌毅闻言,神情骤变,二话不说,当着所有人的面掀翻桌子,头也不回地离开了。

大家互相看了看,虽然有些疑惑,但熟悉刘昌毅的人并不感到忧虑。至于邓小平本人,则显得毫不在意,似乎对眼前的情况并不放在心上。

邓小平很清楚,刘昌毅的个性一向如此,要不是他在军队里以这种作风著称,大家也不会给他起个“猛张飞”的外号。

刘昌毅为何被称为“猛张飞”,他的一生有哪些非凡经历?邓小平对他的评价又有什么深意?刘昌毅以勇猛著称,在战场上表现出的果敢与魄力让人联想到三国时期的张飞。他参与多次重要战役,凭借出色的指挥能力和无畏的精神屡建奇功。邓小平曾评价他“打仗有一套”,这句话不仅肯定了刘昌毅的军事才能,也体现了他对战争局势的深刻理解和灵活应对。刘昌毅的传奇生涯不仅是他个人勇气的体现,更是中国革命史上不可忽视的一部分。

刘昌毅出生在湖北黄安县,也就是现在的红安县。

黄安这块地方,可是大有来头。它不仅点燃了“黄麻起义”的火种,还孕育了鄂豫皖革命根据地,算得上是继井冈山之后的另一片革命热土。从这儿走出了两位国家领导人——董必武和李先念,还有223位将军,像“旋风司令”韩先楚、陈锡联、秦基伟这些响当当的人物,都是黄安走出来的。

因此,黄安县被誉为“新中国首位将军之乡”。

国务院正式批准,红安县由此成为全国唯一获得"红"字称号的县级行政区。这一命名体现了国家对红安县特殊历史地位的认可和表彰。作为革命老区,红安县在中国革命历程中发挥了重要作用,因此获得了这一独特的荣誉。这个称号不仅彰显了红安县的历史贡献,也赋予了其特殊的历史意义,使其在全国县级行政区中独树一帜。

刘昌毅自幼家境贫寒,生长在黄安的一个农民家庭。因为家中经济困难,经常面临饥饿,他在很小的时候就开始外出谋生,成为了别人的学徒。

刘昌毅从小经历的生活艰辛在他心里留下了深刻烙印,他强烈渴望摆脱现状,追求更好的未来。

在那个动荡的年代,刘昌毅有幸遇到了一位僧人,跟随他练就了一身过硬的武艺。

刘昌毅当时没意识到,他苦练的一身本领会在关键时刻派上大用场。

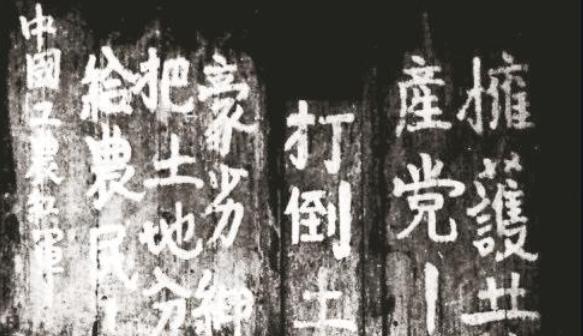

在大革命遭遇挫折后,黄安地区风起云涌的农民运动对刘昌毅产生了深刻影响。年仅15岁的他随即投身红军,开启了革命生涯。

尽管刘昌毅年纪不大,但他在战场上表现得非常出色,很快就被提拔为排长。然而,正是因为他作战过于勇猛,参军第四年时,他经历了一次生死考验。

1934年6月,四川军阀刘湘率领部队对红四方面军展开全面进攻。在徐向前的领导下,红军在万源地区顽强防守,同时寻找反击机会。双方在这一地区展开了激烈的战斗,红军通过固守阵地,试图扭转战局。这场战役成为当时军事对抗的关键节点,双方的战略部署和战术执行直接影响着后续战局的发展。

担任连长的刘昌毅在前线指挥作战时,一枚炮弹突然在他后方约十米处爆炸。

刘昌毅未能及时闪避,炮弹瞬间引爆。

胡少荣见状,急忙冲向刘昌毅,只见他满身鲜血,已经倒地不起。

胡少荣二话不说,背起刘昌毅就朝医院方向狂奔。

许世友听说刘昌毅受伤后,特意赶去看望,还叮嘱医生,不管用什么方法,一定要把他救回来。

然而,受限于当时的医疗水平,加之刘昌毅的伤情极为危重,院方对其康复前景并不乐观。

结果,出乎意料的事情发生了。

经过几天的医疗救治,刘昌毅的情况依然没有好转,始终处于昏迷状态,生命体征十分不稳定,随时可能出现危险。医生们正在全力抢救,但形势不容乐观。

当时,部队准备转移,上级经过考虑,决定将刘昌毅就地安葬。

胡少荣凝视着老连长的遗容,心中充满了哀伤。葬礼一结束,众人纷纷离去,但胡少荣却止不住泪水。他掏出一把手枪,哽咽着说道:“这是连长生前最珍爱的枪,就让它陪伴他最后一程吧。”

胡少荣把枪递给了刘昌毅。

胡少荣完全没料到,当他将枪递给刘昌毅的那一刻,刘昌毅的手竟然突然有了反应。

胡少荣兴奋地喊了起来:“连长还活着,赶紧把他抬回去!”

在一次意外的幸运中,刘昌毅得以生还。

康复后,刘昌毅重返部队,他在战场上的表现依旧英勇无畏,始终身先士卒,冲锋在前。

不少同伴都感到困惑,觉得他既然已经经历过生死考验,按理说应该更加珍惜自己的生命,为何还要继续冒险?

刘昌毅平静地说:“我的命不算什么,不过是侥幸活下来的。之前已经经历过死亡,现在还有什么可畏惧的?”

大家听到后,纷纷点头表示赞同。

刘昌毅在革命历程中历经磨难,身体多处负伤。他的头部、面部、双手、双腿、腰部、背部、胯部以及臀部都留下了战斗的痕迹,这些伤痕成为了他革命生涯的见证。每一处伤疤都记录着他在革命斗争中的艰辛与付出,彰显了他坚定的革命信念和顽强的战斗精神。这些伤痕不仅是他个人的荣誉,更是他投身革命、为国家和人民奋斗的象征。刘昌毅的身体成为了他革命生涯的“勋章”,无声地诉说着那段波澜壮阔的历史。

刘昌毅小时候练就的武术功底,后来在实际生活中发挥了重要作用。这究竟是怎么一回事?正如之前提到的,他自幼习武,这些技能在关键时刻派上了用场。具体来说,武术不仅锻炼了他的身体素质,还培养了他的反应能力和意志力,这些品质在后来的人生经历中起到了关键作用。通过长期的武术训练,刘昌毅掌握了实用的格斗技巧和自卫能力,这些技能在面临危险或挑战时,为他提供了必要的保护和应对手段。因此,可以说,刘昌毅早年习武的经历,为他后来的成功奠定了坚实的基础。

1944年,日本帝国主义为了改变战场上的不利形势,对河南西部地区发动了大规模的攻击。

国民党部队在河南地区的防御形同虚设,面对敌方攻势毫无招架之力,导致豫西地区全面失守。当地民众陷入了前所未有的困境,数以百万计的百姓在战火中苦苦挣扎,生活极度艰难。敌人的占领使整个区域陷入了混乱,人民的基本生存条件都难以保障。

为扭转豫西地区的抗日形势,中共中央决定派遣129师部分兵力深入豫西,展开民众救援行动。

刘昌毅被正式委任为第六支队的最高指挥官,并受命前往豫西执行任务。

刘昌毅恰好在这个时候靠着自己的武艺解决了一个大问题。

日军在豫西地区发动猛烈攻势,国民党军队节节败退。面对侵略者的暴行,当地民众展现出强烈的爱国情怀和抗争意志。他们自发组织起来,采取各种方式与日寇展开斗争,展现了不屈不挠的民族精神。

位于豫西的少林寺,因其武术而享誉全球。当地居民或多或少都受到了少林寺的熏陶,不少人因此掌握了一些武术技能。

面对共同的敌人,人们团结一致,组建了一个名为“武圣学”的团体。这个组织的核心理念是“忠孝仁信勇”,他们致力于保卫家园,与敌人战斗到底。

尽管该组织在推动社会进步方面发挥了积极作用,但由于成员背景复杂,内部仍保留着较强的传统观念,决策时往往不够理性。

杨明照是武圣学堂的负责人,同时也是该机构的领导者。

杨明照创立"武圣学"后,多次组织当地民众抗击日军,使得他在当地声望极高,"武圣学"也深受百姓敬重。

刘昌毅带领部队抵达豫西后,为了增强抗日队伍的实力,决定对“武圣学”进行收编和改造。

很快,第六支队37团的政治委员何德庆抵达了武圣学的会馆。

何德庆说道:“请帮忙传达一下,我是八路军第六支队的团政委何德庆,特来拜访。”

很快,一名小头目现身并说道:“杨会长请您进去。”

杨明照年过四十,眉目英挺,阅历深厚,为人仗义。见何德庆到访,他立刻热情接待,吩咐人端上茶水,还准备了点心招待。

杨明照不解地问道:“具体怎么一起打鬼子?”

何德庆强调:“我们必须团结协作,共同对抗敌人,携手并进。”

杨明照听完后忍不住笑了:“何政委,我懂了,你说的联合抗日,其实就是要我服从你们的指挥,对吧?”

何德庆表示:“杨会长,关于这件事的细节,我们可以进一步讨论。”

杨明照挥了挥手,直接说道:“别讨论了,就这么定了。我听说你们刘司令武艺超群,让他来和我比试一场。如果他赢了,我以后就服他管;要是他输了,你们自己看着处理吧。”

何德庆无法擅自决定,随即返回,将情况向刘昌毅进行了详细汇报。

刘昌毅听完后,不仅没发火,反而乐了:“这个杨明照挺有想法的嘛,是想学古代人的做法吗?”

何德庆见刘昌毅似乎打算接受邀请,赶紧劝阻道:“刘司令,武圣学那边局势不明朗,咱们很难争取到优势,再说你的安全也是个问题,不能冒险。”

刘昌毅慢慢说道:“他要是没打算跟咱们联手,就不会主动提出比试了。江湖上向来有以武会友的传统,咱们也别坏了这个规矩。你再去一趟,直接告诉他,我们同意了。”

何德庆见刘昌毅态度坚定,便不再多言,随即前往“武圣学”会馆,向杨明照汇报了此事。

杨明照原本打算捉弄刘昌毅,觉得他肯定不会接受挑战,谁知刘昌毅毫不犹豫地答应了。这让杨明照对刘昌毅的态度发生了转变,虽然两人还未见面,但他心里对刘昌毅多了几分敬重。

比赛的日子转眼就到了。

听说八路军有位司令员要和武圣学会的会长比试武艺,附近村子的乡亲们都不约而同地聚集过来看热闹。

很快,人群中传出声音:“八路军的指挥官到了。”

人们迅速向两侧退开,刘昌毅骑着高大的枣红马徐徐前行,身旁跟着几名护卫。

杨明照早已在座位上候着,一瞧见刘昌毅走进来,立刻起身迎了上去,热情地寒暄起来。

刘昌毅开门见山,直截了当地问:“杨会长,比赛怎么安排?”

初次见到刘昌毅时,杨明照被他的高大身材和雷厉风行的作风所吸引,心中顿生敬佩之情。他当即提议:“咱们先较量拳脚功夫,接着比试刀枪技艺,最后来一场射击对决。”

杨明照稍作停顿,随后说道:“刘司令,只要你能连胜我两次,我杨明照从此便听从你的指挥。”

刘昌毅淡然一笑,说道:“大家只是通过武术交流,互相学习,不用太较真。”

杨明照回应道:“如果您能战胜我,我手下的3000多名武圣学弟子将全部听从您的指挥。”

刘昌毅在心里对杨明照的看法有所提升。

随后,他们一同登上了对决的场地。

比赛一开始,双方迅速进入状态。杨明照发现刘昌毅采取保守战术,只做防守动作,心里有些着急。于是他毫不犹豫地拿出全部实力,主动发起进攻。

他一掌打向刘昌毅的左臂,刘昌毅身体一晃,眼看就要摔倒。这时,杨明照迅速冲上前去。

就在他冲上去的瞬间,刘昌毅迅速变换位置,身体横向跃起,左腿向后一踢,直接击中杨明照的腹部。

杨明照来不及闪避,连退了好几十步。

杨明照这才反应过来,刘昌毅之前是故意露出破绽。想明白后,他立即说道:"多谢将军指点,这一局我认输。"

随后,他们开始较量刀枪技艺。

在这场较量中,刘昌毅的表现稍显不足,最终败给了杨明照。

在第三轮射击比赛中,杨明照未能战胜刘昌毅。

刘昌毅在激烈的较量中笑到了最后。

杨明照看完后坦然接受结果,公开向民众表示:“从今以后,我们武圣学将与八路军并肩作战,共同抵抗日寇,完全服从刘司令的指挥。”

当地群众爆发出热烈的掌声,这场活动让他们真切感受到了共产党的方针政策始终以人民利益为核心。通过亲身参与和观察,大家深刻认识到党和政府出台的各项措施都是为了改善民生、服务百姓。这一生动实践使群众对党的执政理念有了更直观的理解,也进一步拉近了党群关系。

在这场战役之后,刘昌毅因其勇猛的作战风格,被人们亲切地称为“现代版的张飞”。这个称号不仅体现了他在战场上的无畏和力量,也象征着他与古代英雄张飞相似的豪迈与直率。刘昌毅的这种战斗精神,使他在军中赢得了极高的声誉和尊重。

在武圣学的带动下,当地不少民间团体陆续加入了八路军队伍。这样一来,刘昌毅指挥的六支队迅速壮大,成为了这一带抗击日寇的中坚力量。

抗日战争结束后,刘昌毅在刘伯承和邓小平的指挥下继续参与军事行动。在随后的解放战争中,他先后担任了中原军区第一纵队第三旅的旅长和第三纵队的副司令员。在此期间,他积极参与了淮海战役以及解放中国西南地区的战斗。

新中国成立后,刘昌毅凭借其卓越贡献,荣获中将军衔。